基于时空综合的初中史地跨学科主题活动实践

作者: 孟丽 殷斐斐 高翠微

摘 要:跨学科主题的设计与实施是一线教师落实跨学科主题学习活动的难点。本文阐述了跨学科主题活动设计与实施的一般路径,即深研学生疑问,确定学习主题;依据学习任务,确定活动目标;依据活动目标,细化活动过程;关注活动全过程,多元视角评价。在此基础上,对“手绘世界文明景观代表图”主题活动进行了实践和反思,以期为地理教师设计跨学科主题活动提供参考。

关键词:跨学科教学;时空综合;初中地理;初中历史

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)04-0008-05

一、研究缘起

1.学生之“问”:从学生的问题出发

在北京版《地理》八年级下册世界地理“撒哈拉以南非洲”一节的授课过程中,学生在了解撒哈拉以南非洲的“富饶”与“贫穷”之后产生疑问:为何水热充足的撒哈拉以南非洲相比于其他地区如此贫穷落后?在学生理解撒哈拉以南非洲为何比其他地区贫穷落后之前,需要让其简要了解本地区和世界其他地区的文明发展历程及相互影响。世界文明的历史进程大致可分为刀耕火种时期、农耕文明时期、工业文明时期,而文明在诞生之初必然极大地受制于自然环境。结合学生问题及学习内容的特征,初步确定一项旨在探究文明诞生之初到农耕文明时期的世界不同地区历史发展进程的学习活动。设置人类最初面对自然挑战的情境,从区域差异的视角引导学生共同探究世界不同区域的人们如何生存和发展以及不同区域历史发展进程的差异,借此引导学生树立正确的历史观和文化观,培育其构建人类命运共同体的意识。

2.教学之思:基于史地时空综合的思考

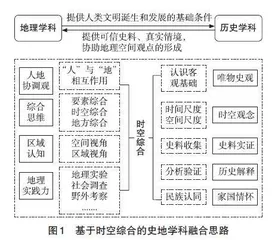

《义务教育地理课程标准(2022年版)》将跨学科主题学习阐释为“基于学生基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程相关知识和方法,开展综合学习的一种方式”[1]。跨学科主题学习不再以单一学科知识为中心,取而代之的是基于真实复杂生活情境的问题,将多个学科的知识融入一个主题中,寻求不同学科知识的内在联系并进行重组。[2]常言道:“史地不分家”。地理学主要的研究对象就是人地系统,人地系统是一个复杂的、动态的综合体,需要从时空变化的视角认识区域中各个地理要素间的相互联系。地理课程侧重于运用综合与区域的观点认识地理环境,即倾向于空间的视角,而在日常地理教学中,常常会简化时间对地理事物发展变化的影响的描述。时空观念是历史学科的核心素养,即需要在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和行为方式[3]。历史课程侧重于揭示人类社会历史发展规律,即倾向于时间尺度的规律探索。历史教学中,常因为对区域分析的弱化而无法全面地展现历史事件的发生与发展过程。地理空间是历史事件发生的载体,历史必然发生于一定的空间中,而空间是地理研究的重点。可见,历史和地理学科是相互联系、各有侧重的,二者的结合可促进学生在时空综合观念下理解人类活动与自然环境的关系,促进其正确历史观的形成(图1)。

二、史地跨学科主题活动的设计与实施

1.深研学生疑问,确定学习主题

疑问与兴趣是撬动学生探索解决复杂问题的支点,但学生的“原始兴趣”往往是质朴的,要想将其变成学习主题还需教师进行二次转化。首先,要把学生疑问“学科化”,即和所学知识进行链接。其次,在此基础上依据学生的发展需要和发展水平进行“跨学科化”[4]。“为何水热充足的撒哈拉以南非洲相比于其他地区如此贫穷落后”这个问题可以转化成“为何世界不同地区文明进程差异如此巨大”。该问题涉及阅读世界气候类型分布图、了解古代文明的产生和发展以及多元面貌等多条地理、历史相关课标(表1),涉及世界地理以及世界古代史等部分的教学内容(对应教材是北京版《地理》八年级下册世界地理以及人教版《历史》九年级上册世界历史第一单元“古代亚非文明”和第二单元“古代欧洲文明”)。该部分内容既包含八年级学生已经学习过的世界地理的部分内容,还包括其未学习过的世界古代史的部分内容。因此,地理教师需要和历史教师合作,采用学生实践探究和教师启发讲授相结合的方式展开活动。在课堂教学中,教师还应引导学生置身于具体情境中,注重情境与学生的交互性以及知识与社会生活的相关性,通过创造或模拟真实情境,学生能身临其境地感受、思考和探索知识,渗透学科核心素养的培育[5]。跨学科主题学习尤其需要关注物化产品,因其不仅是实践性的重要体现,也是学生地理核心素养发展的具体体现[6]。为了全程调动学生的学生兴趣,活动创设“文明”游戏情境,以“手绘世界文明景观代表图”为驱动任务,将“文明景观代表图”和“文明勋章”作为物化的学习成果。

贾雷德·戴德蒙在其经典著作《枪炮、病菌与钢铁》中指出:“自然环境、资源禀赋是文明发展的基础。”菲利普·费尔南多·阿梅斯托在其著作《文明》中创造性地依据环境要素(主要是气候)划分文明,描绘人类如何因地制宜地解锁文明技能点。本活动对以上思路进行设计,聚焦地理、历史学科的核心素养,提炼出学科核心概念,在此基础上创设“文明”游戏情境,引导学生尝试自主划分文明区并开展小组合作进行不同文明区的探究,共同建立对世界文明发展进程的整体感知(图2)。

2.依据学习任务,确定活动目标

跨学科学习主题确定后,为了层次清晰、有条不紊地展开学习活动,需要进一步明确活动目标。活动目标也为后续的活动效果评价、反思等提供依据。为了避免目标的空洞化,让目标真正有效地引领学生的学习活动,本次活动首先依据该主题包含的各个任务确定具体目标,再将其汇总,形成本主题学习的综合目标(图3)。

3.依据活动目标,细化活动过程

跨学科主题活动的目标需要通过不同类型的活动来落实。当活动目标是运用所学知识解决现实问题时,教师可以采用项目教学法:以某一物化的学习成果为最终目标,学生经历分析问题、设计与讨论制作方案等环节,教师在此过程中为学生提供各种支撑。当活动目标是让学生学习理解新的知识时,教师可以采用问题教学法,引导学生发现和探究问题。本活动依据学情分析,采用两种教学方法相结合的形式,围绕活动目标的达成,逐步分解任务、设置驱动问题,层层推进(图4)。

4.关注活动全过程,多元视角评价

为了评估学生团体和个人在跨学科主题活动中的表现以及跨学科主题活动设计和组织实施的有效性,教师还需做好评价设计。相比于一般的学科评价设计,跨学科活动更强调学科内容的综合性、学习过程的实践性以及学生发展的进阶性[4]。结合中学生核心素养、历史和地理学科的共通素养,围绕学习目标以及活动的开展形式,为本次活动设计了3种评价方式,旨在挖掘学生的素养发展点,引导学生在互评中不断进步。首先,围绕素养目标设计了6个维度的特别奖项(图5);其次,围绕活动形式开展了多角度、多主体的过程性评价(表2);再次,根据地理和历史的学科知识,以及学生发现和解决问题的思维品质和能力,设置了学生、教师和组内的多角度结果性评价(表3)。

三、跨学科主题活动的实践反思

1.主题确定和实施过程要坚持“学生主体”

新一轮义务教育课程改革明确跨学科主题学习或实践活动的目标均指向整合多学科知识,培养学生发现、提出、分析、解决问题的能力[1]。这一目标具体可以分解为:①学生主动探索发现和提出问题的能力;②多学科知识的综合运用和迁移能力;③综合分析、决策,形成独立观点的能力;④沟通交流、团队合作的能力。这些能力的培育,需要教师在设计和实施跨学科过程中始终以学生的疑问和兴趣为切入点,以学生的已有知识和能力为起始点。“手绘世界文明景观代表图”主题的选择是基于学生真实课堂的发问和思考,是学生自主跳出传统学科边界,探索新领域和新观点的一种表现,教师正是发现并积极回应了学生的这种兴趣和能力,在此基础上整合学科核心知识,将学生疑问转化成活动主题。活动全程也均以学生为中心,以学生的兴趣、经验设置情境,组织形式也主要采用小组合作、抽签挑战等形式。正是这种全程以学生为主体的设计,极大地激发学生的主动性和参与感,使其在实践中实现了能力的提升。

2.物化的“学习产品”是活动开展的驱动器

实践通过人对世界施加本质力量,使事物随人的行动发生相应的改变,从而使人类获得自身本质力量对世界的真实反馈,进而发展真实学力和真实能力。[7]跨学科主题学习强调聚焦真实问题的发现和解决。因此,实践性是跨学科主题活动的本质属性之一。在活动中,教师以物化的学习产品为任务推动的驱动器,引导学生主动查找资料、分析问题、自主设计,形成富含学生创造性的独一无二的“手绘世界文明景观代表图”和“文明勋章”(图6~图8)。学生在活动过程中,积极地将所学知识应用到现实世界,促进了其实践能力、创新意识、合作能力的全面发展。

3.“多元评价”是培育核心素养的关键

《义务教育地理课程标准(2022年版)》关于评价部分的建议提出:“要充分发挥评价对地理课程日常教学的正面引导作用,切实引导地理教学方式方法朝着培育核心素养的方向转变。[1]”为了有效地激励学生,活动基于中学生核心素养设计了统摄性的6类奖项;为了让学生更清楚地了解自身需要努力的方向,活动设计了多主体、多维度的过程性评价和结果性评价,评价主体多元化,包括教师、学生及小组。评价不仅关注学生的学习成果,还关注学生的探究能力、表达能力、创新意识、新思想和新发现,全面促进学生核心素养的培育。

4.“教育性”是跨学科主题学习的根本

“教育性”是一切学校活动的根基。若没有“教育性”,即使学生的学习成果再优秀,能力的提升再明显,也未触及教育的本质——立德树人。树立正确的历史观、民族观、国家观和文化观念是义务教育历史学科的核心育人功能[3]。活动起源于学生受网络影响形成的错误历史观和文化观。活动中,通过查阅资料、地图叠加等学科方法,学生体会到世界不同区域灿烂的民族文化,了解了不同区域的自然发展条件和基础。在这个过程中,学生逐渐摒弃错误观念,对世界文明发展历程有了初步的认知,初步树立人类命运共同体意识。起于错误认知,终于学生内在观念的改变,跨学科教学的开展更有利于学科共同性育人价值的实现。

本次活动亦有可改进之处。首先,从大时间尺度看,地球的气候是波动变化的。本次活动只是情境模拟游戏,重在对综合思维的提升。故最终借鉴“文明”游戏的设定,忽略全球气候在时间尺度的变化,以当前气候推测不同文明的发展状况。但在文明启动环节亦可渗透气候的周期性变化这一基本事实,增进学生对时空综合的理解;其次,活动中的“史料查阅”环节,部分学生由于信息收集能力较弱,导致查找效率较低。因此,教学活动设计与实施可做进一步改进,即将“史料查阅”环节单独设立一课时,在学校的机房实施教学。教师全程注重方法的引领,切实促进学生史料收集能力的提升;此外,由于课时的限制,很多内容未能继续展开,如很多学生对工业文明的产生和发展产生了浓厚的兴趣,但受限于课时未能继续探究。最后,本主题学习亦可设计为系列的选修课程,以引导学生对人类文明的发展进程展开进一步探索。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 杨昕,丁荣,段玉山.跨学科主题学习:价值、困境与实施路径——以地理学科为例[J].天津师范大学学报(基础教育版),2024,25(1):70-75.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4] 郭华.跨学科主题学习是什么?怎么做?[M].北京:教育科学出版社,2023.

[5] 韩旭,户清丽,孙浩畅.立足整合性情境:地理核心素养教学的必由路径[J].地理教育,2024(11):3-8.

[6] 杨洁,覃燕飞.人教版初中地理新教材跨学科主题学习解读[J].地理教育,2024(10):8-11.

[7] 余文森,龙安邦.跨学科主题学习的时间艺术[J].福建教育,2022(40):22-26.

通信作者:高翠微