初中地理跨学科主题学习的项目式设计探究

作者: 刘龙华 李玉美

摘 要:《义务教育地理课程标准(2022年版)》明确要求地理课程跨学科主题学习的课时容量不少于总课时的10%。跨学科主题学习可以项目式学习的方式开展,本文对“低碳生活”这一案例进行项目式设计,从确定主题、整合学科、明确目标、项目设计、学习评价等环节进行跨学科主题学习的项目式设计实践研究,为初中地理教师提供教学新思路。

关键词:跨学科主题学习;项目式学习;低碳生活;初中地理

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)04-0021-05

2022年4月,教育部正式颁布的《义务教育课程方案(2022年版)》明确了新时代义务教育阶段人才培养的具体要求。在课程结构内容上,要求遴选重要观念、主题内容,设立跨学科主题学习活动,增强学科间相互关联,强化学科实践、推进综合学习[1]。且在课程实施部分指出“探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动”,明确把“项目式学习”作为新课标课程实施的一种教学方法。地理是一门综合性和实践性较强的学科,兼有自然科学和社会科学的性质,并与数学、物理、化学、信息技术等学科联系密切[2],而项目式学习作为一种以学习者为中心的教学方式,能够有效促进学生主动学习和实践操作能力的发展。因此,初中地理跨学科主题学习的项目式设计具有探究的意义。结合初中学生的学情,聚焦地理核心素养的培养,本文以“低碳生活”为例,探讨初中地理跨学科主题学习的项目式设计与实践。

一、地理跨学科主题学习

“跨学科”即基于学科、超越学科,立足学科、主动跨界;“主题”通常是一个相对复杂的、有真实情境的综合问题,是实现“跨学科”的中介[3];“学习”则是强调学生通过阅读、听讲、思考、研究、实践等途径获得知识、技能或思想方法的过程。所谓跨学科主题学习是指为培养跨学科素养而整合两种及以上学科内容开展学习的主题教学活动安排,具有综合性、实践性、探究性、开放性、操作性等特点[4]。

地理课程跨学科主题学习是基于学生的学情、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习的一种方式[5]。跨学科主题学习一定要以地理为主体,解决真实情境中的现实问题,若不分清主次,在实际教学中跨学科主题学习很容易变成“学科拼盘”[6]。

二、项目式学习和跨学科主题学习

项目式学习是一种建构性的教学方式,教师将学习任务项目化,指导学生基于真实情境提出问题,并利用相关知识与信息资料开展研究、设计和实践操作,最终解决问题并展示和分享项目成果[7]。跨学科主题学习与项目式学习都是将学生置于真实的问题情境中去解决真实的问题,跨学科主题学习强调打破学科的界限,促进学科知识、学科思想、学科方法、学科逻辑和学科视角等的跨界;项目式学习则以项目为载体,围绕真实的问题进行持续探索,最终形成项目成果。但二者都是对传统课程结构与教学方式的变革,是依据美国教育家杜威的“做中学”理论以及建构主义学习理论,综合运用不同学科的知识和能力对现实生活中的真实问题进行探索并解决,从而提升学生的核心素养。

三、初中地理跨学科主题学习项目式设计案例

1.确定主题

2022年,教育部发布《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,指出“将绿色低碳理念纳入教育教学体系,加强宣传,广泛开展绿色低碳教育和科普活动”。社会生产生活中的“双碳”行动往往涉及多种技术和理念,需要运用多学科领域的知识原理,因此,“双碳”教育不是某个学科的教育,而是各学科共同的教育目标。在初中阶段,“双碳”教育理念的渗透,多学科融合的双碳教育势在必行。“双碳”教育理念的渗透要深入人心,让学生在生活中,即真实情境中,用实际行动积极倡导“低碳生活”、响应“低碳生活”、践行“低碳生活”,乐享健康生活。

2.整合学科

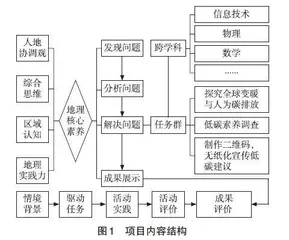

聚焦“全球气候变化”这一紧迫的社会问题,采用“发现问题—分析问题—解决问题”的探究方式,立足地理学科,融合数学、信息技术、物理、化学等多学科知识,通过丰富多样的项目活动,锻炼学生的科学实践技能,提升学生的科学精神和实践创新能力,并构建人与自然相互影响、动态变化、和谐共处的观念,提升社会责任感。具体项目内容结构如图1所示。

3.明确目标

①通过实验的设计,认识CO2属于温室气体并探究其主要作用;②搜集全球气候变暖带来巨大影响的案例,分析全球气候变暖的危害,认识低碳生活的必要性;③结合实验和案例,说明人类生产生活中产生的CO2,绘制CO2浓度变化示意图,推算2030年的CO2浓度,认识低碳生活的紧迫性;④通过线上、线下问卷调查及访谈了解学生和其周围居民的低碳素养;⑤通过提供的碳排放量数据,计算日常生活中衣食住行的碳排放量,提出低碳生活的具体措施,共同制定低碳生活指南。

4.项目设计

以“低碳生活”为主题,结合项目式学习的方式,引导学生通过实验设计与实践、数据统计与计算、案例搜集与分析,认识气候变化、CO2的浓度变化与人类活动之间的关系,使学生意识到低碳生活的必要性和紧迫性,并从实际生活出发,结合多学科知识,提出低碳生活的具体措施,培养学生的人地协调观。项目分成4个子项目,子项目①、②旨在发现问题和分析问题,深刻揭示全球气候变化与碳排放量之间的密切联系,强调“低碳”生活方式的重要性和紧迫性;子项目③在于调查生活中的“低碳”和“高碳”行为;子项目④内容为制作二维码进行无纸化低碳宣传,旨在解决问题,培养具备社会责任感与生态素养的世界公民。各个项目循序渐进,让学生在真实而复杂的社会现实情境中,系统构建结构化的知识体系,以应对日益严峻的环境挑战。项目设计思路如图2所示。

5.学习评价

项目成果是项目化学习区别于其他学习方式的典型特征。在制作“低碳生活指南”的过程中,学生能够获得参与感和成就感,同时,学生能真实地感受项目成果带来的价值。但跨学科主题项目式学习的评价不只强调结果,而是更加注重围绕学生核心素养的提升和发展水平展开,强调多主体、多角度的评价方式,在主题活动中,需对学生的过程表现、学习进度及阶段性成果进行及时有效的评价(表5),有效促进学生在不断学习中激励自我、改进自我、完善自我,培养其科学精神和实践创新能力。

四、反思与总结

1.转变教学观念,培育时代新人

项目式学习与跨学科主题学习的结合相比于传统教学,要求教师更新教学理念和教学方式,具备多学科的知识和能力,且对义务教育各学科课程标准有一定的认识和了解。教师要关注学科知识、方法和能力,更要聚焦中国学生发展核心素养的培养,让学生成为全面发展的时代新人。

2.以地理为主干,加强学科整合

教师以地理学科为基础,以学生自主完成知识体系的建构和提升问题解决能力为目标,以项目的探究活动为媒介,真正做到根据学生的所需所想整合学科知识,重构促进核心素养落地的学科育人新模式。同时,由于项目活动的特殊性,跨学科项目式学习任务的完成通常需要较长时间,仅通过课堂40分钟难以为学生提供充足的时间进行讨论和探究。因此,教师可以利用学生社团活动、周末和假期对课程进行系统开发和实施。

3.设置真实问题,项目任务梯度化

问题应来自学生学习或生活中的真实情境,让其有解决问题的愿望与需求,提升学生参与度和学习兴趣。在初中地理跨学科主题学习过程中,引导学生立足地理学科知识,灵活运用多学科知识,在小组合作的过程中互动交流、体验成功、建构知识,提升解决问题的能力。同时,初中地理跨学科项目式学习需要循序渐进,稳步进行。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 刘龙华.指向地理实践力培养的高中地理研学旅行课程设计与实践——以“茶山竹海、松溉古镇”研学旅行课程为例[J].中学地理教学参考,2021(3):76-80.

[3] 郭华.跨学科主题学习:是什么?怎么做?[M].北京:教育科学出版社,2023.

[4] 吴刚平.跨学科主题学习的意义与设计思路[J].课程·教材·教法,2022,42(9):53-55.

[5] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[6] 杨洁,覃燕飞.人教版初中地理新教材跨学科主题学习解读[J].地理教育,2024(10):8-11.

[7] 杨明全.核心素养时代的项目式学习:内涵重塑与价值重建[J].课程·教材·教法,2021,41(2):57-63.