基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂建构

作者: 汪宇飞 王志军 刘金俭

摘 要:本文针对地理二轮复习的现实困局,结合高考地理情境化命题的特点,提出基于“区域—情境”整合的高三二轮复习课堂教学策略。以“区域—情境”为载体,可实现课标内容的有机整合、强化知识联系和思维逻辑、助推区域认知素养提升,帮助学生建构情境化、结构化的知识体系,提升地理核心素养。基于教学实践,提出教学情境创设、课堂教学实施和备课组操作等策略。

关键词:情境整合;核心素养;二轮复习;情境问题教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)04-0038-05

当前,浙江高中学校各种联盟的联考卷层出不穷,二轮复习教学易被考试打乱节奏,被联考桎梏,进而陷入“忙联考、狂刷题、炒冷饭”的困局,导致二轮复习系统性不足。传统的专题式二轮复习难以契合以素养考查为导向的双新高考要求,如何科学设计并实施二轮复习一直困扰着一线教师。本文结合理论研究和教学实践,提出基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂教学策略。

一、基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂概念与特征

基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂是以素养培育为导向,以某区域为背景载体,强调在真实的、复杂的情境中,综合运用必备知识和关键能力来解决实际问题,实现课标内容的有机整合、强化知识联系和思维逻辑、助推区域认知素养提升,帮助学生建构情境化、结构化的知识体系,以此提升学科核心素养的课堂教学模式。

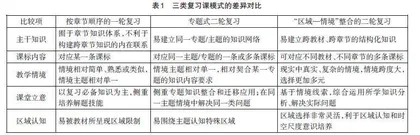

与一轮复习和专题式的二轮复习相比,基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂在主干知识整合、课标内容整合、教学情境选择和区域认知素养培育等方面更具优势(表1)。

二、基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂教学示例

“资源型城市的可持续发展——以山东济宁市为例”的教学设计如表2所示。

三、基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂分析

1.基于“区域—情境”整合的课堂教学与二轮复习天然契合

新高考改革前,针对传统文科综合备考的一轮复习往往采用“按章节逐课时”的模式,专题教学则是二轮复习的主要模式[1]。新高考改革后,地理从文科综合中分离,且浙江高考地理拥有2次考试机会,基于考情变化,以微专题的形式开展二轮复习成为研究热点[2]。但以知识能力立意的传统大专题或迎合高考小切口设问的微专题,都难以很好地契合双新高考情境—素养考查的导向要求。

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)将地理学业质量水平分为四级。每一级水平主要表现为学生整合不同的地理学科核心素养,在不同复杂程度的情境中运用各种重要概念、思维、方法和观念解决问题的关键特征[3]。考试命题应注重紧密联系社会实际与学生生活经验,强调综合运用知识分析与解决实际问题能力的考查,要有利于促进学生核心素养的发展[4]。

对于完成一轮复习并参加了首次地理高考的学生来说,二轮复习起着进一步提升地理问题解决能力的作用[5]。以“区域—情境”为载体,以问题链为任务驱动,促进学生自主、合作、探究学习,考查学生综合运用所学知识解决真实情境中问题的能力和素养水平,契合双新考试命题的要求。

2.基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂教学优势显著

(1)实现课标内容的有机整合

一个复杂、开放、真实的情境,往往具有很强的可探究性,所涉及的地理问题,地理原理、地理视角往往是多元的、复杂的。通过资料收集和分析,归纳出资源型城市济宁可探究的地理问题:济宁市煤炭产业的区位条件,煤炭产业发展的问题(地质灾害与环境问题)与对策、产业结构和城市化、产业转型的思路和举措、资源跨区域调配(南水北调、北煤南运等)、煤炭运输“公转铁”等。这些问题对应的课标内容要求如表3所示。

因试题情境的复杂性,一道地理综合题往往涉及多条课标内容要求。以浙江2024年1月地理卷综合题为例,第26题涉及3条、第27题涉及3条、第28题涉及4条课标内容要求,而且是跨教材版本。因此,基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂能整合多条跨教材版本的课标要求,完美契合地理选考命题特点。

(2)强化知识联系和思维逻辑

新授课和一轮复习往往是按章节顺序进行教学,学生的知识联系是割裂的、碎片化的。以人文地理为例,按照教材知识体系,学生对人口、产业、城市等知识专题的理解是割裂的,难以自主挖掘知识间的内在联系,从而易导致理解偏差。课例“资源型城市济宁的可持续发展”的板书设计如图1所示。

由图1可知,教学设计淡化了煤炭产业带来的环境问题和地质灾害,设置的主要问题是从产业结构角度分析济宁市和威海市城市化发展水平的差异。通过对这一问题的探究,有助于学生深化理解产业结构和城市化水平之间的内在联系。同时,针对学生回答举措类试题时存在的“盲目套用鲁尔区整治举措、长篇大论却踩不到得分点”等问题,通过板书形式帮助学生形成结构化的知识体系,即回答举措类试题要抓主要矛盾、加强问题整治,并因时、因地提出针对性的举措。

(3)助推区域认知素养的提升

地理学关注的是人与环境在特定地点和位置的相互作用[6]。因此,除部分学术情境外,绝大多数试题情境均以区域为背景,考查学生在给定的区域载体中的知识能力水平,对学生区域认知素养有一定要求。考虑到初、高中区域地理的衔接存在“断层错位”现象[7],初中区域地理更关注大尺度范围(如大洲尺度和中国地理概况),学生对中小尺度的区域认知能力有限。因此,建议在选择情境案例时,适当精选一些中小尺度区域进行探究,并增加区域发展的时间维度信息,以此培养学生区域认知能力和时空尺度意识。

四、基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂建构策略

基于“区域—情境”整合的课堂建构是一项庞大而复杂的任务,下文将从教学情境创设策略、课堂教学实施策略和备课组操作策略3个层面加以阐述。

1.教学情境创设策略

建构主义学习理论认为, 教学中的关键是创设特定情境,促进学生的意义建构,不仅要按照学习内容进行情境的“设”,更要立足于情境的“创”[8]。在教学过程中,可采取以下方法创设各类情境。

(1)基于乡土资源开发情境

乡土地理资源贴近学生生活实际,有利于情感调动,是教学情境开发的常见策略。小到校园环境,大至县域范围,都有丰富的情境可挖掘和利用。例如,观察校园内的植被特征;所在县域交通的变迁、当地的产业发展等都是很好的教学情境。但要注意,乡土教学情境的选择容易出现“空间尺度太小、地域特色过于明显、典型性和代表性不足”等问题,因此,在开发利用过程中需要审慎甄别。

(2)基于时事热点开发情境

中国高考评价体系中,“四翼”为考查要求,即基础性、综合性、应用性和创新性。其中,应用性要求以贴近时代、贴近社会、贴近生活的生活实践和学习探索问题情境为载体[9]。从浙江地理选考题来看,多结合时事热点地理事件加以考查。例如,2024年1月第14、15题以2023年2月土耳其抗震救灾为试题情境;第16、17题以2023年11月黑海北部的克里米亚地区遭遇“史上最强”风暴袭击为试题情境。因此,在教学情境开发中要增强时代性和应用性,研读党的二十大精神,挖掘国家政策中可与地理融合的元素用于教学情境开发。

(3)基于研学旅行开发情境

2024年山东卷第18题第(3)问通过古生物化石研究埃尔湖不同时期湖水盐度的变化,考查学生地理实践力素养水平。跨学科、跨模块、跨单元的项目化学习有利于学生培养创新驱动式的学习方式,也是多学科融合的突破方向。研学旅行能整合多学科、多领域的课程资源,使课程呈现多元化的形态,为学生提供立体的学习空间和真实可触的学习内容[10]。研学旅行是素养立意下一种重要学习方式,研学旅行的过程本身就是在现实的情境中感知和学习。同时,研学过程中记录的地理数据、地理资料又可以引入课堂教学中,实现二次开发利用。笔者曾以秦岭研学旅行创设课堂教学情境,探究地质作用与地表形态这一节内容,取得了良好的教学效果。

2.课堂教学实施策略

基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂教学以情境贯穿课堂始终,梳理有探究价值的问题链,引导学生通过多样的学习方式,深度体验问题的解决过程,从而构建起个人情境化的知识体系,培养学科逻辑思维,提升核心素养。为了更好地达成教学目标,在课堂教学设计中要紧扣4条线索,即“情境线、问题线、逻辑线、素养线”,做到“四线合一,相互对照”。以“资源型城市济宁的可持续发展”为例,本节课的4条线索设计如图2所示。

4条线索相互呼应,功能各不相同。情境线起到激发探究兴趣,索引指引、贯穿衔接课堂的作用;问题线(明线)起到连接必备知识、关键能力的作用;逻辑线(暗线)起到培养地理思维方式与构建情境化、结构化知识体系的作用;素养线则是课堂教学的旨归和目标归宿。

此外,情境问题式教学还要关注以下5个方面:①图文素材合理取舍,避免冗余;②问题设置要避免与高考脱轨、与情境脱节;③教师要避免机械的、单调的、重复的基础知识复习,注重调动与运用知识解决问题的过程;④视频材料要关注形式与内容,避免形式热闹、内容空洞;⑤情境教学的课堂是归纳式的课堂而非演绎式。

3.备课组操作策略

(1)建立校本情境资源库

二轮复习中要加强高三备课组的集体备课[11]。基于“区域—情境”整合的二轮复习课堂的导学案就像一道原创地理综合题,这对教师的专业能力提出了很高的要求。教师要收集海量的地理数据、图文资料,然后抽丝剥茧、深入浅出,设计出符合高考命题要求的原创问题链及参考答案,这对教师的信息技术运用、地理素材收集和加工处理、命题等能力都是巨大考验。因此,需要备课组通力合作,互通有无,将自己创设的、有探究意义的教学情境共享,或集思广益、取长补短,合作创设情境和问题,打造校本资源库。

(2)建立“区域—情境—课标”细目表

新课标准是教材编写、教学和命题的依据,是指导高中地理教学的纲领,决定复习内容和方向。为了更好地落实依标教学,教师需建立“区域—情境—课标”细目表(表4)。

基于表4,在教学过程中可了解二轮复习中哪些课标已落实、哪些课标待落实、哪些区域多次涉及、哪些区域有待加强认知等详细情况,也为后续区域—情境的开发指明了方向。

五、结语

一道高考地理综合题往往涉及多条跨教材的课标内容要求,考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。过度使用“填空”或选择题的测试方式易导致教学“碎片化”现象,侧重“孤立知识点”或单一的“正确”结论[3]。因此,在新授课和一轮复习的基础上,二轮复习应该重点关注学生对地理问题的完整认识过程,注重地理思维的提升,促进深度学习。

参考文献:

[1] 汤国荣,笑容.高考地理第二轮专题复习方法探究[J].中学地理教学参考,2010(Z1):4-17.

[2] 汪宇飞.以微专题为载体的地理新高考二轮复习策略探讨[J].教学月刊·中学版(教学参考),2017(Z1):79-82.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[4] 中华人民共和国教育部.普通高中课程方案(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[5] 王燕.地理二轮课堂复习内容的建构策略[J].地理教育,2020(8):23-25.

[6] 国际地理联合会地理教育委员会.地理教育国际宪章[J].冯以浤,译.地理学报,1993,48(4):289-296.

[7] 汪宇飞,王志军.课标视域下初高中地理课程的衔接研究[J].地理教育,2024(1):56-60.

[8] 阎乃胜.深度学习视野下的课堂情境[J].教育发展研究,2013,33(12):76-79.

[9] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[10] 吴支奎,杨洁.研学旅行:培育学生核心素养的重要路径[J].课程·教材·教法,2018,38(4):126-130.

[11] 蒋庆.在二轮复习中高三地理备课组加强集体备课的思考[J].地理教育,2019(S1):84.