批判性思维类地理高考试题评析与备考策略

作者: 叶雅文

摘 要:批判性思维在地理学科中的运用体现在独立提出问题、挖掘隐含前提、评估证据和理由、开放性思考并形成独立结论以及阐释和评估后果五个方面。本文立足于批判性思维在地理学科中应用的五个方面,对2022—2024年部分地理高考试题进行统计与分析,总结其命题特征并提出高考复习备考策略,以提升复习备考的效果。

关键词:批判性思维;地理高考;试题评析;备考策略

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)04-0042-06

在2021年5月28日的中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上,习近平总书记明确指出,“要更加重视人才自主培养,更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育”。将批判性思维的培养上升到人才强国战略和建设创新高地的高度。纵观近年来全国各地的地理高考试题,都有将批判性思维的检测渗透到试题之中的趋势,这将对促进学生批判性思维的培养起到有力的推进作用。本文通过对2022—2024年高考试题批判性思维的运用进行分类、评析,找出批判性思维类地理高考试题的命题特征,提出基于批判性思维的地理高考备考策略。

一、2022—2024年地理高考试题批判性思维运用的分类

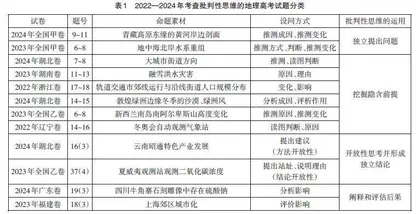

批判性思维在地理学科中的运用体现在独立提出问题、挖掘隐含前提、评估证据和理由、开放性思考并形成独立结论、阐释和评估后果5个方面[1]。本文将2022—2024年高考地理试题中有关批判性思维的运用进行了分类(表1)。

二、2022—2024年批判性思维类地理高考试题评析

根据表1的分类,试对相关地理高考试题进行简要评析。

1.“独立提出问题”类试题

“独立提出问题”类试题一般为复杂情境下的不良问题,设问的行为动词多为“推测”“推断”“判断”,以自然地理类试题为主。

例1.(2024年全国甲卷第10题)图1所示剖面位于青藏高原东缘的黄河岸边,该剖面含有丰富的环境演化信息。剖面中的泥沼土层是在相对的静水环境中形成的。

[<E:\钟兴贵\250327-\地理教育2025第4期\地理教育2025第4期-数据-\叶雅文-1.eps> 图1 青藏高原东缘的黄河岸边土壤剖面 ]

推测灰绿色泥沼土层上部(深度约230~260 cm)出现的波状形变形成于

A.冻融造成的变形 B.构造挤压变形

C.流水不均匀沉积 D.风沙差异沉积

该题以青藏高原东缘为背景,以沉积剖面中丰富的环境演化信息为载体,考查学生批判性质疑、综合分析多种内外力对地表形态影响的能力,激发学生对全球气候变化、地貌演变等科学问题的探索兴趣。思考该类型试题的前提是从图文材料中获取信息,从设问中明确中心问题,并围绕中心问题进行批判性质疑,进而分析推理,解决中心问题。

该题的中心问题是“灰绿色泥沼土层上部出现的波状形变的原因”。为了降低解决中心问题的难度,可将中心问题拆解为几个质疑问题(图2)。思考“质疑①②”需要充分调用时空综合思维,既要关注时间尺度,即距今1.18万~1.25万年,在地质历史时期上处于新生代第四纪全新世,气候比现在寒冷,该地有可能出现比现在更强的冻融作用;同时也要关注空间尺度,波状形变位于灰绿色泥沼土层上部(深度约230~260 cm),仍位于泥沼土层内部,形成环境与泥沼土层一致。思考“质疑③”需要调用“内外力作用对地表形态的影响”相关知识,逐一分析选项,排除错误选项。

2.“挖掘隐含前提”类试题

“挖掘隐含前提”类试题多涉及人文地理,并以中国地理情境为主,最显著的特点是配有地理图表。在地理图表、文字材料、地理常识中都可能有隐含前提。

例2.(2024年湖北卷第8题)图3为四个大城市的街道方向玫瑰图。不同方向的长度,代表该方向街道出现的相对频率。

[<E:\钟兴贵\250327-\地理教育2025第4期\地理教育2025第4期-数据-\叶雅文-3.eps> 图3 四个大城市的街道方向玫瑰图 ]

由图可知,以下描述合理的是

A.上海街道密度和平均宽度最大

B.夏洛特街道面积最大

C.温哥华街道网络大致呈“棋盘状”

D.迪拜街道总长度最长

该题将熟悉的风频玫瑰图转换为陌生的城市街道方向玫瑰图,以城市街道布局为切入点,考查地理图表判读能力与城市空间结构相关知识。思考该题需要从文字材料中挖掘隐含前提:街道方向玫瑰图中“不同方向的长度,代表该方向街道出现的相对频率”,因此,无法得知街道密度和平均宽度,A错;无法得知街道面积、总长度,B、D错;从图中挖掘隐含信息:温哥华街道多为南北、东西走向,故街道网络大致呈“棋盘状”,C对。将温哥华的城市街道方向玫瑰图转换为街道实际分布图(图4)后,可得出正确答案。

[<E:\钟兴贵\250327-\地理教育2025第4期\地理教育2025第4期-数据-\叶雅文-4.eps> 图4 温哥华街道网络形状示意图 ]

3.“评估证据和理由”类试题

“评估证据和理由”类试题的问题中心词多为“原因”“分析”且以难度较大的自然地理类试题为主,需要学生在质疑和获取信息的前提下,运用自然地理环境的整体性原理,进行分析推理并得出结论。

例3.(2024年湖北卷第14题)某科研小组利用多套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层沙粒采样分析。结果发现,当地冬季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小。图5示意采样点及其沙粒分选系数。

[<E:\钟兴贵\250327-\地理教育2025第4期\地理教育2025第4期-数据-\叶雅文-7.eps> 注:分选系数数值越小,表示分选性越好

图5 示意采样点及其沙粒分选系数 ]

关于当地冬季昼夜主要风向成因的说法,合理的是

A.冬季白天,绿洲“冷岛效应”显著

B.冬季白天,绿洲“热岛效应”显著

C.冬季夜晚,绿洲“冷岛效应”显著

D.冬季夜晚,绿洲“热岛效应”显著

该题组以真实的科学实验为情境,引导学生探究敦煌绿洲边缘冬季的沙漠风和绿洲风,融入热力环流、热岛效应、沙粒分选性等知识,需要学生以地理原理、地理知识、图文信息为依据,从不同角度证明观点,以果推因,排除错误选项(表2)。

4.“开放性思考并形成独立结论”类试题

“开放性思考并形成独立结论”类试题包括方法、过程、结论、综合开放型四种类型,多出现在非选择题最后一问,设问关键词有“判断……形成过程”“提出建议、措施”等,需要学生在前几问的引导下,发现新问题、得出新结论。

例4.(2023年全国乙卷第37题)阅读图文材料,完成下列要求。

夏威夷岛人口密度低,以第三产业为主。该岛海拔2 400米以上区域常年受副热带高压控制,1 800 米以下区域受信风控制。1958 年以来,科学家在夏威夷岛上的观测站对大气二氧化碳浓度开展观测,是全球最早对大气二氧化碳浓度进行持续观测的站点。观测得到的数据被普遍认为能够反映全球大气二氧化碳的平均浓度变化,为科学认识气候变化提供了重要依据。图7示意夏威夷岛位置与地形。[<E:\钟兴贵\250327-\地理教育2025第4期\地理教育2025第4期-数据-\叶雅文-10.eps> 图7 夏威夷岛经纬度位置与地形 ]

若要在亚欧大陆建设一座能够反映全球二氧化碳浓度变化的观测站,请提出合适的站址并说明理由。

该题以全球大气二氧化碳平均浓度观测为载体,创设学习探索情境,考查大气环流、大气运动、大气组成成分、人类活动对自然环境的影响等必备知识,旨在考查学生思考并形成独立结论的批判性思维能力。该题是近几年全国乙卷关于全球气候变化类题目的延续,也是批判性思维在该类型试题中渗透的延续与创新。解题需在上一问的基础上展开开放性思考,要基于夏威夷观测站选址的特点,调用时空尺度思维,得出选址夏威夷的原因,再由表及里、由现象到规律,归纳二氧化碳观测站选址的特点,形成有关观测站选址的独立结论(图8)。

5.“阐释和评估后果”类试题

“阐释和评估后果”是指阐释和评估地理事物或人类活动的影响,该类试题也多出现在非选择题最后一问,设问关键词有“分析……影响”“说明……意义、作用”等,重视对人地协调观、综合思维的考查,需要学生调用可持续发展的观点多角度辩证作答。

以自然地理事物类为例,2024年广东卷第19题第3问“结合当地气候特征,分析裂隙中硫酸钠的存在对该地石刻雕像表层岩体完整性的影响”创设跨学科(地理+化学)的试题情境,以气温、湿度变化对硫酸钠的不同影响为前提,让学生结合当地亚热带季风气候的条件,阐释和评估裂缝中的硫酸钠对石刻雕像的影响。首先,从独立思考问题入手,由于亚热带季风气候存在明显的冬夏差异,因此,要从冬夏两个方面提出以下几个问题:该地夏季气候特点如何?夏季气候特点会导致裂缝中的硫酸钠对石刻雕像有什么影响?该地冬季气候特点如何?冬季气候特点会导致裂缝中的硫酸钠对石刻雕像有什么影响?其次,充分挖掘图文材料中的隐含信息,理解陌生的地理规律,评估不同季节裂缝中的硫酸钠对石刻雕像的影响;最后,在“当地的气候条件”这一限定下,归类分析自然地理事物,辩证作答(图9)。

三、2022—2024年批判性思维类地理高考试题命题特征

立意、情境、设问是试题的三要素,立意是试题的考查目标,体现在情境和设问之中[2]。情境是落实地理核心素养的载体,承载考查内容、实现考查要求,是获取证据的来源与分析推理的依据。设问是试题的落脚点,是开展批判性质疑的起点,对批判性思维起着导向作用[3]。在立意、情境、设问方面,近3年该类型地理高考试题的命题特征如下。

1.尊重事实科学,落实立德树人任务

高考具有立德树人、引导教学的核心功能,批判性思维包括相信理性、尊重事实等价值观。因此,该类型试题必须以尊重事实、尊重科学为前提,让学生既能在试题中增长知识,又能掌握科学的研究方法,树立理性、科学的研究态度。如2023年全国乙卷第37题以“观测二氧化碳浓度”为探究主题,展现了科学家从1958年至今对全球二氧化碳浓度的观测历程,探究观测站建站的科学依据、探索新观测站的选址,引导学生逐步接近真理、获得真理、实践真理。在探究过程中增强对人类命运共同体的认识,认同构建人类命运共同体的理念,树立正确的历史观、国家观,实现高考的育人功能,落实立德树人根本任务。

2.构建复杂情境,跨单元跨学科融合

批判性思维类地理高考试题通过构建复杂、新颖的情境以承载考查内容。

情境的“复杂”体现在陌生。从表1的统计可见,自然地理类试题多构建陌生的试题情境,如2024年全国甲卷第9~11题,以青藏高原东缘的黄河岸边剖面为情境,解题需要学生具备材料解读、读图析图能力,化繁为简、化陌生为熟悉,将陌生的情境与已知的、熟悉的必备知识建立联系。情境的“新颖”体现在多以最新的国家政策文件、最新的科研成果、最新的社会发展成果、最近的自然演化现象构建情境。如2022年辽宁卷第14~16题以当年刚结束的北京冬奥会为背景,构建冬奥会自动观测气象站这一新情境。

情境所承载的考查内容体现跨单元、跨学科融合的特点。例如,2024年湖南卷第12题关于品尼松生态状态和影响其生长的外力作用,体现了跨“植被”“地表形态的塑造”两单元;同卷第14题探究年轮增长的特点,体现了跨“植被”“水循环”两单元。