基于AHP的广西高校中外合作办学质量影响因素分析

作者: 廖东声 马骁 贾世禹

摘 要:随着全球化的不断推进和教育国际化的崭露头角,中外合作办学在中国高等教育领域扮演着越来越重要的角色。该文通过分析中外合作办学的相关理论,并在广西高校中外合作办学的发展现状和面临困境的基础上,运用层次分析法,以生源、师资、培养和就业四个方面作为切入点,构建科学合理的质量评价指标体系,对影响因素进行分析,并提出发展策略,为广西高校中外合作办学的高质量和可持续发展提供借鉴和参考。

关键词:高等教育;中外合作办学;影响因素;质量评价;层次分析法

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0001-07

Abstract: With the continuous advancement of globalization and the emergence of international education, Sino-foreign cooperative education plays an increasingly important role in the field of higher education in China. This article analyzes the relevant theories of Sino-foreign cooperative education based on the current development status and challenges faced by Sino-foreign cooperative education in Guangxi universities, uses Analytic Hierarchy Process (AHP) to construct a scientific and reasonable quality evaluation index system from four aspects including student source, faculty, training, and employment. It analyzes the influencing factors and proposes development strategies, providing reference and guidance for the high-quality and sustainable development of Sino-foreign cooperative education in Guangxi universities.

Keywords: higher education; Sino-foreign cooperation in running schools; influencing factors; quality evaluation; Analytic Hierarchy Process

进入21世纪以来,世界经济和贸易全球化不断发展,各国之间的联系愈加密切,进一步带动了各国教育之间的发展与交流,高等教育国际化俨然已成为世界各国教育发展的必然趋势。随着各国高等教育国际化的发展,中外合作办学作为一个重要的发展载体,在推动我国高等教育国际化和建设教育强国方面发挥着至关重要的作用。虽然与其他地区相比,广西中外合作办学项目起步较晚,但是在全球化的浪潮下,具有巨大的潜力和发展机遇。

近年来,广西地区的高校积极探索国际化办学的途径,与国际知名大学合作,引入国外教育资源,为学生提供更多元化的教育机会。然而,随着这一领域的迅速发展,也面临着诸多挑战和问题。为了更好地理解和应对这些挑战,本文将对广西高校中外合作办学的现状进行全面研究,深入探讨影响因素,并提出可行的发展策略,为合作办学项目的高质量发展提供有益的参考和建议。

一 高校中外合作办学的理论基础

(一) 中外合作办学理论

中外合作办学理论是以中外合作办学为研究对象,研究探讨中外合作办学相关知识,由此形成的基本概念、理论和方法[1]。这一理论不仅有助于通过全面、多层次的国际途径培养国家和社会各领域的大量高素质专业人才,而且有益于引进国外优质教学方式和教育资源,进行学习借鉴并融会贯通,提升我国高等教育的国际化水平,同时也有助于学科建设和理论创新。此外,作为该教育理论体系的核心,中外合作办学的理论原则和基本规律的提出,为我国中外合作办学的研究奠定了理论基础,也进一步为高等教育其他方面的理论与实践研究提供了思路和借鉴。

(二) 中国特色高等教育理论

习近平总书记对我国教育的发展高度重视,曾多次发表关于建设教育强国发展高等教育的重要讲话,并对建设教育强国的首要任务、重要意义及高质量发展等进行了深入阐述。回顾党的十八大以来的高等教育发展成就,进一步凸显了社会主义制度的优越性,必须坚持扎根中国、融通中外,更加坚定中国特色高等教育自信[2]。中国特色高等教育就是要从中国教育的实情出发,形成一条中国特色的高等教育发展道路,它是我国加快建设特色社会主义高等教育强国的必由之路,也是为解决各国高等教育国际化贡献中国智慧和中国方案的道路。中国特色高等教育的发展要立足“两个大局”,在马克思主义和习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下,从我国国情出发,扎根中国大地,实现中国高等教育由大到强,由快速发展到高质量发展的关键转型。

(三) 高等教育可持续发展理论

可持续发展理论最早于1987年《我们共同的未来》中提出,该文件将可持续发展定义为既满足现代主要群体的需要,又不对后代主要群体满足其需要的能力构成挑战和危机的发展[3]。2015年在联合国大会第七十届会议上通过的《2030年可持续发展议程》指出17个国家可持续发展的共同目标,都与高等教育可持续发展息息相关。另外,《中国教育现代化2035》的提出进一步展现了中国现代化背景下高等教育可持续发展的规划及部署,为世界教育发展贡献中国智慧、中国经验、中国方案的实际行动。

二 广西高校中外合作办学发展现状和面临困境

(一) 发展现状

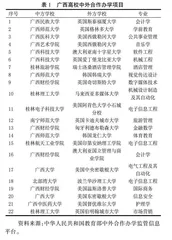

截至2023年9月,广西壮族自治区中外合作办学机构有1个,为北部湾大学东密歇根联合工程学院。自治区内经教育部审批通过的中外合作办学项目22个,与港澳台地区合作办学项目1个(南宁师范大学与台湾暨南国际大学合作项目),这些项目分别分布在广西民族大学、广西师范大学、广西大学等15所高校,涉及管理学、教育学、艺术学和医学等多个学科门类和专业;合作外方学校主要位于美国、澳大利亚、英国等多个国家和地区。具体合作形式主要有“3+1”“2+2”“4+0”等。各个国家和地区的具体合作院校见表 1。

(二) 当前困境

1 生源相对不足

生源质量是高校教学计划和人才培养方案的基础,是高校教学质量的重要影响因素之一。中外合作办学项目和普通招生相比,由于受招收规模及宣传力度等因素的局限,许多学生和家长并未真正了解中外合作办学的真实情况。因此,容易造成一种“高学费,降低分”的刻板印象,影响招生的数量和质量。此外,受地理区域及经济发展情况的限制,许多边疆及相对落后地区,招收生源大多为当地学生,生源较为单一且存在部分高校招收不满的情况,人力资源失衡,发展缓慢,影响中外合作办学可持续发展。

广西地处我国华南地区西部,相较于东部及中原地区,广西中外合作办学项目起步较晚,教育资源略显薄弱,国际教育也相对落后。通过收集资料调查研究发现,广西大多数高校中外合作办学项目仅招收部分专业,许多学生并未真正考虑自身情况,仅通过家长意愿和学校知名度进行报考,造成学生对所学专业不感兴趣,以及部分专业因生源基本功不足而导致课程学习吃力的情况。同时,高校生源外语水平参差不齐,整体水平偏于落后,学生自主学习能力有所欠缺,这也是造成教学工作开展困难的原因。

2 师资队伍薄弱

师资队伍水平是高校中外合作办学高质量发展的保障,其队伍稳定性更是影响中外合作办学可持续发展的关键。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》也明确指出,“中外合作办学思政课建设相对薄弱”。这个问题的一个直接原因是师资队伍的数量和质量有待提高[4]。随着中外合作办学项目逐年增加,广西高校面临着师资队伍建设的巨大压力。在许多广西高校的合作办学项目中,外方教师的比例甚至未达到《中华人民共和国中外合作办学条例》规定的百分之二十五[5]。这意味着大部分项目只能依靠一位外方教师来负责多门核心课程,这对于确保教学质量带来了挑战。

另一方面,合作办学涉及来自不同国家和不同文化背景的学生和教师。这种文化差异可能导致沟通障碍和教学方式不适应等问题。此外,教育方式和教育理念方面也存在差异,外籍教师通常对中国学生的教学需求和背景了解不足。这可能导致一些教学内容和方法与学生的实际需求不匹配,从而影响到教学效果和学习成果。因此,在师资队伍建设方面,不仅需要增加外方教师的比例,还需要加强教师跨文化教育和教学方法的培训,以确保教育服务能够更好地满足学生的需求。

3 培养体系滞后

在高校中外合作办学领域,学生培养质量是至关重要的关注点。广西高校与国外合作办学项目的合作伙伴来自不同的教育体系和背景,因此在培养质量的判定标准上可能存在差异。这种不一致性可能导致教学质量得不到充分保障,也难以对合作办学项目进行公正的评估和监督。除此之外,目前广西高校中外合作办学项目中,课程体系的刚性和缺乏灵活性也是不可忽视的问题。这些项目通常过于依赖国外课程,直接将其引入,而没有充分考虑其在本地环境中的适应性和本土特点。例如,广西民族大学直接引进了国外原版英文教材,忽视了外国课程是否符合广西学生的需求和文化背景,导致了教育内容的缺乏创新和本土特色,因此难以吸引和满足广西地区学生的学术兴趣。

另一方面,学科交叉和跨学科整合能力也面临明显不足。学科交叉要求学生涉足不同学科领域,通过跨学科的学习和研究,提高解决实际问题的综合能力。然而,一些合作办学项目过于强调专业知识的传授,忽视了学科交叉的培养。此外,由于项目涉及多个学科领域的合作,课程体系的跨学科整合可能不足,导致学科之间的孤立和分隔,因此难以培养学生的综合素质和跨学科思维能力。

4 就业不确定性增加

近年来,受新冠病毒感染疫情的冲击,中外合作办学项目的学生出国学习交流的机会明显减少。因此,越来越多的学生更趋向于在国内完成整个本科学业,而将国外课程由英方高校认可的师资授课,实现国内外课程的无缝衔接。以广西民族大学的合作项目为例,与英国斯泰福厦大学合作,开设会计学专业本科教育项目,采用了“4+0”的培养模式。虽然微软中国、埃森哲、思科等知名企业与英方学校建立了合作关系,提供实习和就业机会,但大多需要学生前往境外才能参与,国内提供的实习岗位往往缺乏国际化的环境,导致学生所学技能在本地就业市场应用较为受限,从而增加了就业的不确定性。

此外,由于培养方面的课程设置存在差异,学生在完成课程后,常常缺乏与当地就业市场相匹配的特定技能和知识,进一步加剧了就业的不确定性。课程设置的局限性导致教学内容和教学计划未能充分发挥中外合作的最佳优势,未能有效将教学与就业有机结合[6]。

与一般本科毕业生相比,中外合作办学项目的毕业生人数相对较少,缺乏专门的职业指导和技能培训,也罕有专门为合作办学毕业生设计的工作岗位。因此,这类学生通常需要与普通毕业生竞争,但由于其独特的背景和教育经历,招聘单位往往寄予更高的期望,这也无形中增加了学生的就业难度和压力。

三 广西高校中外合作办学的影响因素分析

(一) 层次分析法基本思想

层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是由美国运筹学专家托马斯·沙蒂(Saaty)在20世纪70年代提出的一种定性与定量相结合的多目标决策分析方法,它通过将复杂的问题层次化分解为目标、准则和方案等层次,并通过两两比较不同因素的相对重要性,将主观和客观因素融合在一起,然后综合决策者的判断,确定决策方案相对重要性的总排序。它可以处理多目标、多准则、多因素、多层次的复杂问题,通过这种方法能够将较为抽象、复杂的问题具体、量化、直观表达出来,便于评价[7]。