多元主体间性教育和四步走实践教学模型的研究与应用

作者: 王国霞 安翠娟

摘 要:该文对我国的主体教育研究范式进行回顾和分析,并在主体间性教育研究范式的基础上提出多元主体间性的教育理念,研究和探索多元主体间性教育理念在教学中落地的方法,以实践教学为试点,提出四步走实践教学模型,给出该实践教学模型的具体实施工程,并重点关注了各教学主体的交往内容和方式,目的是提高学生主体意识,从而提高其能动性、创造创新意识。

关键词:主体性;主体教育研究;主体间性;实践教学;教学模型

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0008-06

Abstract: This paper reviewed and analyzed the study paradigm of subject education in China, this paper also gave a new educational idea of multi-intersubjectivity based on the study paradigm of intersubjectivity. The four-steps practical teaching model loading in teaching process is proposed in this paper, and the execution method of the model is discussed in detail. The contact content and contact methodof all the subjects in teaching process are focused, its aim is to improve students' subjectivity, initiative and creativity.

Keywords: subjectivity; subjective education research; intersubjectivity; practical teaching; teaching mode

主体教育理论出现至今受到了教育领域的持续关注。哲学意义的主体是指活动的发起者,客体则是和主体相对的概念,即主体活动和所用的对象,后来有学者定义主体是指具有社会性的从事着认识和实践活动的现实的个人或社会集团[1],而关于人的主体性的界定有一般特性说、文化价值特性说、功能表现说等。总结来说,人的主体性更多地关注人本身,人对客观世界作用的能动性、自主自觉性、选择性、创造性,并使人自身也能获得自由和全面的发展。我国主体教育研究经历了40多年,其研究范式经历了单子式主体教育研究范式、多主式主体教育研究范式到主体间性教育研究范式完善和发展过程。

主体教育理论的研究是教育研究的重大理论收获,并且对教育实践起到了积极的指导作用,但也存在一定的问题和进一步完善的需求。首先,缺乏在教学实践中执行方法的指导,理论研究是为了指导实践,而主体教育研究在理论联系实践的过程中,缺乏在教学中落地方法的研究和探索。其次,不太能适应人才需求的变化。在新一轮科技和产业革命来到之时,新技术、新产业、新经济出现的速度在不断加速,教育培养的人才要适应这种变化,就不能仅仅是知识的搬运工,而是有主体性的人,能够运用知识能动地、自主自觉地认识新事物和进行创造创新。同样对教学也提出了新要求,教不能仅仅停留在知识传授,而是把重点放在教学生学的方法、用的方法、创造和创新的方法。

本文对主体性教育研究范式的发展过程进行回顾,也对主要存在的主体教育研究范式的优缺点进行分析,并提出了多元主体间性教育研究范式,并对它在高校实践教学中落地方法进行研究和应用探索,提出了四步走实践教学模型,以期学生的主体性能得到较大提升,能动地创造和创新的能力也得到提高。

一 主体教育研究范式转换

从主体教育理论出现至今,关于教育中主体地位的争论一直存在,教学过程中教师和学生主体地位的不同,不仅具有理论研究意义,更对教学实践具有指导意义。

(一) 单子式主体教育研究范式

笛卡尔的“我思故我在”认为只有“我思”的才是存在,不仅奠定了主体-客体分离的思维方式,也确认了人的主体地位,而康德的“人为自然立法”进一步把人的主体地位放在了绝对中心的位置。

单子式主体教育研究范式分为两种观点,分别是教育者是主体和学生是主体。

我国的于光远于20世纪70年代发表了两篇文章,分别是《重视培养人的研究》和《关于教育科学体系问题——在全国教育科学规划会议上的讲话》提出了“教育者是第一主体[2]”的观点,自此开启了我国单子式主体教育研究范式。在主体教育研究开启之初,这种教育者为主体、学生为客体的模式占据着垄断地位。该研究范式中教育者(主要指教师)作为教育的主体占有绝对控制权,教学内容、教学计划、教学方法和教材选定等方面都是教育者决定的,教育者主体有目的、有计划地对学生客体施加影响。教育者把学生作为客体而物化了,并对其进行占有、支配和改造,教学实践过程中形成了教师对学生的单向传输知识,也就是所谓的“填鸭式”教学。学生客体只是知识的接受者和复制者,被动跟着教师的指挥棒走,很难形成独立思考、独立人格、创新思维,不利于学生的身心发展。

1981年,顾明远先生发表了《学生既是教育的客体,又是教育的主体》,教育领域里第一次把学生看作主体出现在教学中,也就出现单子式主体教育另一视角——学生是主体[3],与著名的心理学家卡尔·罗杰斯(Carl R.Rogers)提出的“以学生为中心”的教育理念不谋而合。随后,王策三、狄枚、张美今等都明确提出了学生是主体的概念。该教育理念把教和学分开考虑,并把学生的学放在教育的主体地位。罗杰斯认为知识不是靠教师的传授习得[4-7],认为“凡是可以教给别人的东西,相对地,都是无用的”。所以教师要做一个“方便学生学习的人”,学生自己决定怎样学,教师仅是顾问,而非指导,更非操纵。同时,罗杰斯还认为让学生学会如何学习和学会如何适应变化,让学生意识到寻求知识的过程才是可靠的。

单子式主体教育研究范式对刚刚从封建宗法制度和新中国成立后僵化的计划经济体制严重影响的中国而言,能快速进行知识传播和积累,包括西方先进的工业、文化等多元知识,可以快速培养得到经济建设急需的人才,对我国的高速发展起到了非常积极的作用。但单子式主体教育把师生关系看成了主体-客体二元对立的关系,把客体看成了被改造的物来看待,按照主体意愿通过占有、支配、改造而达成目的,占有式思维和培养方式,也就带来了个人主义盛行而合作意识欠缺,物质化追求大于精神追求[8],人才培养更加工具化和功利化。

(二) 双子式主体教育研究范式

在顾明远提出学生主体地位后,教育领域开始了教育者和学生地位的讨论,主要存在两种双子式主体教育理念。第一种是双主体说,即教师和学生都是主体,教师和学生以一方为认识的主体,则另一方互为对方的客体。双主体说把教育过程看成教和学的过程,教育者是教的主体,既是达成教育目标的具体实施人,还是教学过程的组织者、实施者,和学生相比,他们在相关专业领域内的知识掌握层次较高,那么教师在教的方面具有主体地位无容置疑,教育者通过有目的、有计划的教学活动,引导受教育者掌握教学内容、磨练技能,并促进学生主体性的提升。

学生是学的主体,主要指学生对教学内容的自主、能动地选择、学习和探索,如此教师的教才会事半功倍。学生不是完全地被塑造、被改变,学生根据自己的、学校的、社会的需求自主地、能动地选择接受教育的影响,并通过自身的行为来影响教师下一步的教育活动。

教育者、学生都同时把教学内容作为客体,从而形成了教育者(主体)-教学内容(客体)和学生(主体)-教学内容(客体)这种分裂的主体-客体关系,也就是说两个主体各自孤立地对教学内容进行自己认为的正确处理,两个主体之间联系是缺少的。

双子式主体教育另一种是教师主导学生主体说,该说法认为学生是主体,但教育者就教学内容而言比学生更具优势,在教育过程中的主导作用不可忽视的。首先,教育的本质是育人,即把学生培养成为真正的人、全面发展的人,作为教育目标的学生作为主体无可厚非。教师和学校的各项教育工作都围绕学生展开,“一切为了学生,为了一切学生,为了学生的一切”,为每个学生提供适切的教育,把学生的成长和成才作为教育的出发点和落脚点。而教育者研究教育规律,以其所占用的知识、资源等方面的优势为学生的学习和成长起到主导的作用,为学生提供帮助和支撑。

双子式主体教育研究范式依然坚持了主体-客体二元关系,所有的主体-客体关系还逃不掉占有、支配的关系,也就逃不掉单子式主体教育研究范式的桎梏。同时该研究范式忽视了教育者、学生作为主体的双方在教育过程中的交往和互动,主体-客体的分离模式把二者进行了隔离,他们都是作为独立的人孤独地出现在教育过程中。即使把学生看作主体,学生对知识只是占有它、复制它,对知识没有怀疑、没有思考,更缺少了对知识的丰富、扩展和应用。学生学会的知识再多,充其量也不过是一个书虫而已。

(三) 主体间性教育研究范式

单子式主体教育和双子式主体教育本质都是个人主体,由于其不可避免的缺点使得它们在20世纪中期开始退出历史舞台。而主体间性是现象学大师胡塞尔在《笛卡尔式的沉思》中首次提出来的,他认为世界存在着我的“思我”和你的“思我”,并且二者通过“我”和“你”之间的中介而统一,所以“我思”变成“我们思”,“我”和“你”作为平等、独立的主体同时出现了。而马克思的基于实践观的主体间性认为,人们在生产活动的实践中,不仅仅同自然界发生关系,人和人之间必定会产生一定的联系和关系,并且只有在这些联系和关系的范围内,才会有生产,才会有人们对自然界的关系。可见,人和自然对象间依然是主体-客体关系,人通过实践塑造客体。人在塑造客体的实践过程中,主体和主体之间必然存在交往关系,在交往中达成对客体的共识从而能动地塑造客体。马克思基于实践的主体间性在原来分离的主体-客体和主体-主体双重关系之间建立了联系[9],最终形成对客体共同的理解,也把主体间性从西方哲学的唯心主义变为了基于实践的唯物主义。

主体间性弥补了教育中交往的缺失,而交往是人作为群居动物的本性需要,人在实践过程中平等、自由的交往是人类一直以来追求的目标。主体间性符合了教育的本质需求——育人,把学生主体看作和教育者一样平等存在的完整的人,教学过程不是一个主体对另一主体的占有改造,而是人与人在教学过程中平等、自由的交流,最终达到彼此心灵相通和精神的相遇,对教学内容的理解和构建达到相通和融合,从而形成新的视界,这也是形成创造和创新的基础。

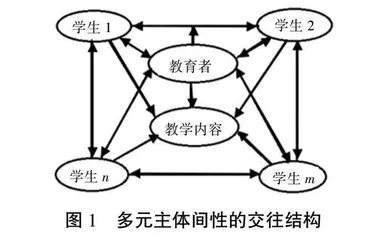

主体间性中的交往是在教学过程这一实践活动中的交往,学生作为交往中的一个主体,首先是相对与教学内容这一客体间的主体性表现,对教学内容有进行选择和加工的自主性、选择性、能动性和创造性,其主体性发挥的过程是和教学内容的创作者之间进行非同时的交往、沟通、理解并和创作者的想法融合,进而构建起自我理解、创造的过程。当然,学生对教学内容这一客体的主体性表现要受到教育者这一主体的调整和干预,由于教育者和学生两个主体都对教育内容共同发生作用,教育者主体和学生主体以此为中介进行平等的交流、交往。教育者主体理解、尊重学生对教学内容的理解,并发挥自身在教学内容方面的领先地位,引导学生对教学内容完成更深层次的理解和更新的创造。学生把自我的理解和创造在和教育者的对话、交往中让二者达成了对知识更有意义的理解、融合以及彼此心灵和精神的契合。

马克思的主体间性视角下,教育者主体和学生主体间的交往是在教学活动这一实践活动中的交往,把主体间的交往从西方哲学的精神交往的唯心主义中拉出来而形成了交往实践的唯物主义。同时也为主体性教育研究范式在教学实践中落地提供了实践基础和方法基础。

二 多元主体间性教育的四步走实践教学模型

马克思早就预见了“普遍交往”全球化的可能,20世纪80年代后,由于信息化等技术的发展,全球化已经成为当代政治、经济发展的典型特征,生态危机、环境保护、政治经济合作等使我们都成为地球村的一员,交往合作成为个人和国家基本的生存方式。进入21世纪后,全球化的趋势更加增强,世界范围内新一轮科技和产业革命推动新兴经济形态彼此渗透,各个国家之间彼此竞争又共存,为单一主体向多极主体间的交往实践的转变提供了现实基础。同时,也对高等教育提出了新的挑战,学生不能仅仅是知识的搬运工,而应具有更强的主体性,能动地理解知识、应用知识、创新创造以适应和超越快速发展变化的技术和经济形态。