环境类人才生态素养和创新能力培养模式探索与实践

作者: 王学刚 孙占学 周仲魁 郭亚丹 陈井影 吕朋

摘 要:随着国家生态文明建设的深入推进,环境类人才的生态素养和创新能力提升面临着新形势与新要求。该文以生态环境保护和核行业发展对环境类人才的社会需求为导向,针对人才培养存在的普遍问题,通过凝练“重生态素养、厚基础理论、强创新实践”人才培养新理念,重构“素质链-知识链-能力链”交叉融合的课程建设新体系,创建“线上线下、虚实结合、校内校外”特色资源新平台,构建“视野拓展-创赛融合-校企联动”创新实践新途径等举措,有效提升环境类人才的生态素养和创新实践能力。

关键词:生态文明;环境工程;生态素养;创新能力;培养体系

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0075-04

Abstract: With the deepening of national ecological civilization construction, the improvement of ecological literacy and innovation ability of environmental talents is facing new situations and requirements. This paper is guided by the social demand for environmental talents in ecological environment protection and nuclear industry development, according to the common problems in talent cultivation, by condensing the new concept of talent cultivation that emphasizes ecological literacy, solid theoretical foundations, and strong innovative practices, refactoring a new curriculum construction system that integrates the "quality chain - knowledge chain - ability chain", creating a new platform for characteristic resources that combines online and offline, virtual and real, and on campus and off campus, and constructing a new path for innovative practice that expands horizons, integrates innovation competitions, and promotes school enterprise cooperation, students' ecological literacy and innovative practice ability have been enhanced.

Keywords: ecological civilization; environmental engineering; ecological literacy; innovation ability; cultivation system

党的十八大报告明确提出“生态文明建设”国家战略,“美丽中国”成为中华民族追求的新目标。环境类人才承载着生态环境保护和美丽中国建设的重要历史使命和责任,如何在习近平生态文明思想科学指引下,践行“两山”理念,培养信念坚定、综合素质高、基础理论扎实和创新实践能力突出的新时代复合型环保人才,是环境类专业迫在眉睫的任务[1-2]。

针对提升环境类人才生态素养和创新能力培养的难题,在国家实施创新驱动发展战略和深化高等学校创新创业教育改革实施意见等政策指引下,本研究以生态环境保护和核行业发展对环境人才的社会需求为导向,依托“江西省环境工程专业综合改革试点专业”“新工科背景下地方高校环境类专业创新创业人才培养模式与实施路径研究”等教学改革重点项目,以东华理工大学环境类专业为例,结合学校发展定位、专业特色以及人才培养目标,开展了生态文明背景下提升环境类人才生态素养和创新能力的培养模式的探索与实践,相关研究成果对提升环境类及理工科人才培养质量和全力服务“蓝天、碧水、净土”保卫战和区域生态绿色一体化高质量发展具有积极的借鉴作用和现实意义。

一 环境类人才培养存在的问题

依据生态文明建设国家战略、环保产业转型升级新需求与高等教育发展新态势,环境类人才培养中仍然存在以下亟待需要解决的问题[3-4]。

生态文明理念尚未融入人才培养全过程,环境人才生态素养不足。

传统人才培养体系知识结构单一,难以满足环保产业转型升级发展对复合型环保人才的需求。

教学资源和创新平台欠缺,难以支撑学生创新实践能力的培养。

学生创新实践能力培养途径单一,教学与科研分离、校企联动不够,难以培养学生解决复杂环境问题的创新实践能力。

二 解决问题的方法

(一) 以价值塑造为总领,构筑生态素养贯通式培养模式

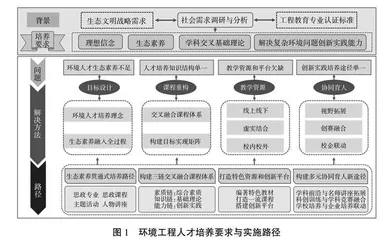

以生态文明建设和核行业发展对环境人才的社会需求为导向[4-5],立足学校“核地学”特色,凝练提出了“重生态素养、厚基础理论、强创新实践”环境人才培养理念。通过构筑生态素养提升路径、构建交叉融合课程体系和创新能力渐进式培养途径,明确了环境类人才培养要求与实施路径(图1)。

通过打造“环境工程课程思政示范专业”,创建美丽中国“4+N”生态环境类课程思政体系,举办世界环境日、核科技文化艺术节、环境类科技创新大赛等主题活动,邀请知名专家、杰出校友和企业教授开办专题讲座等多种途径,构筑生态素养贯通式培养模式,将生态文明理念教育深度融入专业课程教学及育人全过程,全面提升学生生态素养和责任担当意识。

(二) 以理论知识为根基,重构交叉融合课程体系

依据环境科学与工程类教学质量国家标准、工程教育专业认证标准等要求[6],紧密结合环保产业和区域发展需求,以培养信念坚定、综合素质高、基础理论扎实和创新实践能力突出的新时代复合型环保人才为目标定位,与企业行业专家共同优化人才培养方案,重构了“素质链-知识链-能力链”交叉融合的课程体系(图2),通过将环境人才的综合素质、基础理论、创新实践培养环节有机衔接,优化重塑了交叉融合的课程体系,形成了培养要求与实现途径的矩阵体系(表1)。

图2 环境人才培养交叉融合课程体系

(三) 以教学资源为支撑,打造特色资源和创新平台

通过打造特色教材、精品在线课程和虚拟仿真实验项目,创建校内创新平台,拓展校外实践基地,创建了“线上线下、虚实结合、校内校外”特色资源新平台。将科研成果转化为教学资源,编写《环境生态学》《辐射环境监测》等特色教材,打造“铀矿山地下水污染PRB修复虚拟仿真实验项目”国家级一流课程及环境工程微生物学、水处理工程等省级在线开放课程;新建“东华理工大学国家大学科技园”“江西省创新创业示范基地”“江西省大气污染成因与控制重点实验室”等创新实践平台,与英国PRIMA(普律玛)共建“水处理创新实验室”,与洪城环境等环保企业共建20余个校外产学研实践基地。上述资源与平台为环境人才创新创业和工程实践能力培养提供了有力支撑。

(四) 以创新实践为核心,构建能力提升新途径

通过构建“视野拓展-创赛融合-校企联动”协同育人途径,实现了学生创新实践能力的渐进式培养[7-12]。视野拓展:将生态文明导论、环境工程前沿、导师制专题等课程与水环论坛、名师讲座等育人环节紧密结合,协同拓展学生专业视野,激发学生创新思维和创新意识。创赛融合:将大学生创新创业训练计划项目、导师科研项目与“互联网+”“挑战杯”大赛、环境类专业科技竞赛等课外培养衔接融合,将科研成果转化为创新性实验项目,例如嗜酸性铁氧化菌的分离、电絮凝工艺含铀废水治理实验系统、光催化还原处理含铀废水实验等等,培养和提高创新意识和创业能力,增强学生团队合作精神和科研创新能力。校企联动:将校内理论学习、平台实验实习与横向课题实战、企业基地实训等学校和企业培养紧密联动,学生参与解决企业实际问题,提升创新实践能力。通过上述多种协同育人途径,实现学生“创新意识-创新能力-创新实践”的渐进式培养(图3)。

三 创新点

(一) 育人理念创新:确立了“重生态素养、厚基础理论、强创新实践”人才培养新理念

针对地方高校环境人才培养普遍存在的生态素养不足、知识结构单一、创新实践不强,传统人才培养体系难以适应环保行业和区域发展对人才需求的难题,提出了“以价值塑造为引领,重视生态素养的贯通式培养;以加强基础理论为根本,重构交叉复合的知识体系;以提升创新实践为核心,构建能力提升新途径”环境人才培养新理念,实现了学生生态素养和解决复杂环境问题创新实践能力的全面培养,以满足当代社会经济发展对环境人才的现实需求。

(二) 知识体系创新:重构了“素质链-知识链-能力链”交叉融合的课程建设新体系

在人才培养方案架构上,注重将环境人才的生态素养、知识、能力培养要求与课程设置、教学内容、培养环节进行匹配,构建了“素质链-知识链-能力链”交叉融合课程新体系与培养目标实现矩阵体系(见表1);进一步革新了传统课程内容和教学方法,创新了混合式、虚实结合、案例式的教学方法,将最新科研成果转化为教学素材,编著了10部特色教材,打造了8门省级一流课程和虚拟仿真实验项目,搭建了20多个校内外创新实践平台,实现了环保行业和区域发展对人才新需求的有效培养。

图3 “视野拓展-创赛融合-校企联动”协同培养创新实践能力

(三) 培养途径创新:构建了“视野拓展-创赛融合-校企联动”创新实践能力渐进式培养新途径

围绕学生创新实践能力提升关键环节,通过开设环境工程前沿导论,聘请国际知名教授授课,设立水环论坛,举办名师讲座等,协同拓展学生的前沿知识和国际视野,培养和激发学生对环境问题的兴趣。实施导师制实践专题,将导师指导学生申报科创项目、参加科创竞赛或导师科研项目等环节有机衔接融合,实现了学生团队协作和科研创新能力的协同培养。校企共建水处理创新实验室和企业实践基地,推动创新创业项目实训、企业横向课题实战、校企导师联合指导毕业设计等培养环节紧密联动,形成合力,提升对学生解决复杂环境问题创新实践能力的培养。

四 推广应用效果

相关成果已在众多地方高校环境类人才培养中进行了实践应用,取得了显著的成效。

(一) 学生受益面广,人才培养质量稳步提升

学生生态素养和创新能力提升显著,“水木青春”暑期社会实践队获全国“优秀团队”称号,在全国环境类专业学科竞赛中获省部级奖80余项,特别是在全国大学生顶级竞赛“互联网+”大赛中斩获了国家级金奖1项、银奖4项,实现了新的突破。促就业效果明显,毕业生平均去向落实率90%以上;考研率由18.12%提升至46.43%。毕业生用人单位满意度达到99.6%,涌现出了生态环境修复突出贡献者、全国岗位学雷锋标兵、国土铁军业务标兵等一批优秀管理人员和技术骨干。上述学生取得的代表性成绩,体现了本成果综合育人的检验成效。