基于产教融合的来华留学生创新实践能力培养模式研究

作者: 邱兆文 刘敬一 郝艳召 刘意立 李猛

摘 要:随着我国国际实力的逐步增强和教育事业不断发展,来华留学生培养成为履行国际责任的重要体现,是我国教育对外开放的关键部分,但现阶段仍存在来华留学生创新实践能力不足的问题。“一带一路”倡议提出后,国内“走出去”的企业规模、总量呈现逐年增长的趋势,迫切需要培育一批具备跨国岗位适应能力、跨文化交流协作能力和创新实践能力的留学生人才。为此,基于产教融合建立“通基础、晓国情、懂实践”的课程体系,开创“师资共享”“平台共用”“教学共管”的“三共”培养方式,健全“知识交叉、文化互融”的校企协同机制,打造形成留学生创新实践能力培养的新模式,为我国国际影响力的提升、促进“走出去”企业的持续发展提供帮助。

关键词:产教融合;来华留学生;创新实践能力;校企协同;培养模式

中图分类号:G648.9 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0071-04

Abstract: With the gradual enhancement of China's international strength and the continuous development of education, the training of international students in China has become an important embodiment of fulfilling international responsibilities and a key part of China's education opening to the outside world. However, at this stage, there are still problems that international students in China lack the ability to innovate and practice. After the "Belt and Road" initiative was put forward, the scale and total amount of domestic "going global" enterprises show an increasing trend year by year, and there is an urgent need to cultivate a group of overseas students with the ability to adapt to transnational positions, cross-cultural communication and cooperation ability and innovative practice ability. To this end, based on the integration of production and education, a curriculum system of "basic knowledge, knowledge of national conditions and understanding of practice" has been established, a training mode of "sharing teachers, common platform and co-management teaching" has been created, a school-enterprise coordination mechanism of "knowledge crossing and cultural integration" has been perfected, and a new mode of innovative and practical ability training for international students has been formed. To enhance China's international influence and promote the sustainable development of "going global" enterprises to provide help.

Keywords: integration of production and education; international students in China; innovation practice ability; school-enterprise cooperation; cultivating mode

来华留学生创新实践能力的培养,是体现我国国际教育水平的重要指标,也是我国履行国际责任的重要抓手。“一带一路”倡议提出后,国内“走出去”的企业规模、总量呈现逐年增长的趋势,“一带一路”沿线留学生创新实践能力的提升有助于相关企业的发展。产教融合是产业、教育等不同社会部门通过技术链和创新链的对接与耦合,在功能与资源优势上的深度协同与集成,也是新时期高等教育内涵式发展、加强培养创新型人才的国家策略。在此背景下开展基于产教融合的来华留学生创新实践能力培养,有利于我国国际影响力的继续提升、“走出去”企业的持续发展和产教融合教育模式的创新开拓。

一 来华留学生创新实践能力培养现状

在来华留学生创新实践能力培养方面,翟雯[1]分析了来华留学生中的工科生占比逐步提升,避免照本宣科注重实践教学有助于留学生培养质量的提升。中南大学谢素超等[2]通过建立理论和现场教学结合、分层次教学、开放式实践课程设计等全新实践教学体系,以提高来华留学生的实践能力。东华大学许佳丽等[3]结合“互联网+”在线教学平台,探索了“阶梯式”新型培训课程体系,以提升留学生实践教学质量。郑海燕等[4]的研究发现,接受过系统性创新创业实践课程学习的留学生其创新创业成功率和热情均高于没有接受过相关学习的留学生,因此加强留学生创新实践能力的培养尤为必要。产教融合有利于打破高校教育与产业需求的壁垒,提升学生对相关产业的了解,进而增强高校所培养专业人才的岗位适应性,促进产业的发展[5]。基于产教融合的人才培养体系也有利于学生科研素养与实践技能的提升[6]。中国矿业大学以产教融合为出发点制定了来华留学生培养策略[7]。此外,基于产教融合的教学模式已在南通大学的留学生汉语教学中得到了初步应用[8]。因此,结合留学生教学存在“语言交流、基础薄弱、实践不足”等问题的实际背景[9],开拓基于产教融合的来华留学生的培养尤其是其创新实践能力的培养尤为必要[10]。

综上所述,针对来华留学生创新实践能力的培养主要集中在课程改革、教学体系创新等方面,很少考虑留学生理论学习与相关产业的衔接,致使来华留学生实践能力的培养效果与企业需求有一定距离,不利于我国企业在“走出去”国家的持续发展;产教融合对留学生创新能力的探索也仅限于宏观的培养策略或在留学生汉语教学中进行了初步应用。同时结合长安大学(以下简称“我校”)实际,发现现阶段来华留学生创新实践能力的培养仍存在以下问题。

创新实践课程体系不完善。当前留学生课程更侧重于汉语能力、中国文化、理论专业知识的学习,创新实践课程相对欠缺,且课程的制定过程中企业的参与度不足。

创新实践能力培养方式不成熟。我校部分专业也已对留学生创新实践能力培养方式进行了探索,但参与主体仍以本校教师为主,未能充分利用企业资源、校企联合平台等,且难以直接参照本国学生创新实践能力的培养方式,致使培养模式不够成熟。

校企协同机制不健全。因语言文化等原因限制,留学生入企实习难,对企业文化、产业认知和生产实践的了解不足,致使留学生完成学业返回母国之后,仍旧不具备满足我国“走出去”企业对实践能力的要求。

二 基于产教融合的来华留学生创新实践能力培养的探索与改革

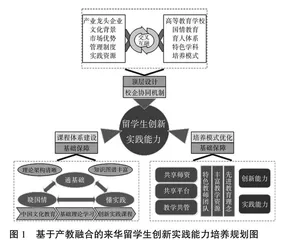

从创新实践课程体系完善、创新实践能力培养方式改革、校企协同机制探索三个维度,以产业学院、校企联合项目、企业实习基地为抓手,探索全新培养模式,提升来华留学生创新实践能力的培养效果。总体规划如图1所示。

图1 基于产教融合的来华留学生创新实践能力培养规划图

(一) 建立“通基础、晓国情、懂实践”的课程体系

合理安排来华留学生课程,通过语言基础课程的学习,使留学生深入了解我国的基本国情、社会制度和传统文化,打造留学生汉语应用基础的同时,创造一个让世界进一步了解当今中国的窗口。在语言基础课程的学习之中,深入融入专业用语的学习,促进相关专业来华留学生对其专业发展的了解,同时为专业课程的学习奠定语言基础,实现汉语语言基础学习和专业基础知识学习的贯通。通过数理基础课程的学习,奠定来华留学生尤其是理工科专业留学生的数学基础,培养其数理计算能力和解决工程问题的思维能力,基于此充分结合行业背景,针对行业中所涉及的数理理论进行基本介绍,更新专业基础课程的设置,删减老旧内容,根据留学生中英文语言水平,协调授课内容语言分布,实现数理基础课和专业基础课衔接的畅通。通过“通基础、晓国情、懂实践”的课程体系设置,提升专业课程开展的连续性和衔接性,实现来华留学生汉语应用基础和专业知识基础的贯通,完成留学生课程设置的理论筑基和实践筑基。来华留学生创新实践能力培养的课程体系设置如图2所示。

图2 “通基础、晓国情、懂实践”的课程体系设置

近年来,诸多中国企业在“一带一路”倡议等政策的指导下,“走出去”持续拓展国际业务。以“一带一路”政策为例,意在打造延伸最广、规模最大的欧亚大陆经济合作平台。有必要在课程设置中引入相关元素,使来华留学生理解中国在促进国际合作中做出的各项努力和有关政策对留学生母国建设发展的重要作用,有利于增强文化交流,推动民心相通,促进来华留学生对我国国情的正确认知。

实践能力是来华留学生培养质量的重要落脚之处。设置有关创新实践课程,让来华留学生从理论支撑、实现抓手、落脚意义等角度正确认知创新实践能力培养的意义。

(二) 打造“三共”培养方式

基于“产教融合”的人才培养模式需有效整合学校、行业企业与地方政府的优势资源,针对留学生创新实践能力的培养则需充分考虑留学生的特点,打造“师资共享”“平台共用”“教学共管”的全新培养模式。“三共”培养方式如图3所示。

“师资共享”指留学生受到由学校教师和企业人员所共同构成的教师团队的培养。学校教师团队主要负责留学生基础课程实践模块和传统实践课程的教学,完成实践能力基本理念、理论基础和实践意识的构建;引进企业人员任职任教,将行业一线对创新实践能力的需求传递给学生,尤其是引进具有海外市场工作经历的企业人员,充分发挥相关人员的语言优势、海外文化基础、行业认知程度,将留学生实践能力的培养从课堂拓展到行业。

“平台共用”则要求在留学生创新实践能力培养的过程中,学校与企业需求同频共振,组建联合产教融合实践实训基地,贯通学校与企业的“最后一公里”,提升学生生产服务能力,打造高素质应用型人才实践平台,促进人才培养供给侧与产业需求侧结构要素全方位融合。同时,利用现有大平台大团队,增强科技成果创新与孵化力度,促进相关领域的技术突破,并将成果投入行业企业进行转化,打造留学生创新实践能力的培育平台,为行业企业在海外市场的持续拓展提供具有充分实践创新能力的技术和人才支撑。

“教学共管”要求在对留学生的管理方式上采取更加灵活的运行机制,企业深度参与留学生创新能力培养体系的建设,发挥学校与企业的“双主体”作用,同时建立学生培养的“双导师”制,实现校企深度耦合,协同深度治理,共建共管共享。

(三) 健全“知识交叉、文化互融”的校企协同机制

不同于中国大学生创新能力的培养,留学生语言程度参差不齐、个体素质良莠不齐、实践创新能力较为薄弱的客观事实,对基于产教融合开展创新实践能力提出了新的要求,学校和企业协作时要注重知识的交叉和文化的互融,一方面是保证理论学习知识与实践能力培养的顺利衔接,避免实践环节流于表面,另一方面是从文化的角度提升留学生对行业发展尤其是中国企业“走出去”之路的认同程度,为留学生毕业后服务于我国企业境外拓展奠定基础。“知识交叉、文化互融”的校企协同新机制方案如图4所示。

图4 “知识交叉、文化互融”校企协同机制

基础理论知识与产业实践知识交叉。相比于中国学生,大部分来华留学生对难度较大的课程内容的接受能力较低,而产业实践过程中的诸多环节,并不一定用到层次深难度大的理论知识。因此,学校和企业可以充分结合专业背景与行业实践要求,做好核心理论知识与产业实践能力培养的交叉和衔接,对于部分难度过大且对实践能力的提高无直接作用的理论学习部分,可适度精简,在有限的时间内,尽可能地提高留学生创新实践能力培养的精度。