“思政”与“双创”视域下新生研讨课教学改革实践

作者: 潘礼正 彭剑 朱科钤 史先传

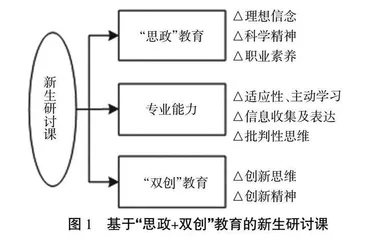

摘 要:在“思政”和“双创”教育视域引领下,为培养适应新时代发展需求的创新型人才,高校不断推进教育教学改革。该文以新生研讨课为例,探索融入“思政”和“双创”教育的课程教学新模式。根据课程设定的“思政”、“双创”、专业能力三维度教学目标,探讨课程教学组织形式规划和“思政”及“双创”元素设计方法,并根据课程实践进行教学分析总结。将专业知识讲授和“思政”与“双创”教育相融合,积极探索提高学生认知觉悟和专业才干的实现方法,为相关专业课程的教学改革提供参考。

关键词:新生研讨课;课程思政;“双创”教育;教学改革;课程实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0067-05

Abstract: In the ideology-and-politics and double-creation education perspective, universities are continually advancing educational and teaching reforms to cultivate innovative talents for meeting the development needs of the new era. In this paper the freshman seminar courses is selected as an example to explore new teaching model that integrates the ideology-and-politics and double-creation education. Based on the teaching goals set from three dimensions of the ideology and politics, innovation and entrepreneurship, and professional competence, this paper demonstrates the planning of course teaching organization and the design methods for employing the ideology-and-politics and double-creation elements. Meanwhile, it presents a teaching analysis and summary based on course practice. The teaching of integrating professional knowledge instruction with ideology-and-politics and double-creation education, which actively explores the realization methods of improving students' cognitive consciousness and professional ability. It provides a valuable reference for the teaching reform of relevant professional courses.

Keywords: freshman seminar; curriculum ideology and politics; double-creation education; teaching reform; curriculum practice

大学的宗旨是立足校情,坚持立德树人,实现人才培养这一根本目标,其首要任务是培养德才兼备的人才。随着社会的快速发展、科学技术的不断进步、高等教育改革的深入推进,为更好地服务国家和社会需求,“培养什么样的人才”一直以来成为引领高等教育改革和发展的动力源泉[1-2]。因此,要将本专业的人才培养目标和国家的发展战略要求相结合,课程教学时,在保证教育教学工作质量的基础之上,从课程涉及的专业、行业、国家、国际和文化等角度深入挖掘精神内涵、思想价值和创新意识,将“思政”教育与“双创”教育融入教学实践。

一 新生研讨课程基于“思政+双创”建设的意义

思想政治工作是学校各项工作的生命线,2020年5月28日,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,指出利用课程建设“主战场”,所有课程都承担好育人责任,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局。“大思政”教育理念的提出,对高校教育教学改革提出了新要求,为高校课程思政建设提供了遵循、指明了方向[3]。近年来,高校思想政治教育得到国家层面的高度重视,“思政”教育只有适应时代发展,才能更好地实现高等教育层面的提质增效。课程思政的实施效果直接关系到人才培养的整体质量与学校的长远发展[4-5]。将课程思政融入到课程教学中来,对学生的意识形态、公民素养、道德养成、持续发展等方面都具有非常重要的实际意义,基于“课程思政+”教学活动是一种新的教学形式,需要不断创新、发展[6-7]。

党的二十大报告中提出了关于科技、人才、创新“三个第一”的重要论述:“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。”在此战略意义指引下,“双创”教育被赋予了重任[8-9]。“双创”教育在当今世界各国教育体系中都处于重要的地位,“创新”被列为新发展理念之首,已经成为我国高校人才培养的重要内容和使命。在我国实施的创新驱动发展战略指引下,“双创”教育作为一种时代环境和时代价值的象征,要求高校以深入开展“双创”教育为切入点,深化教育教学改革,将“双创”教育作为一种新的教育理念融入到高等教育中,贯穿人才培养全过程,为全面建设社会主义现代化国家提供更优质的人才资源。“双创”教育正处在从顶层设计到全面实践探索阶段,是现阶段中国高等学校教育教学改革的重点,进入纵深交汇状态,“双创”教育与专业教育教学的有机融合是当前“双创”教育必须解决的重要问题[9-11]。

为助力大一学生尽快适应大学学习及生活的转变,开设新生教育课程是行之有效的路径;近年来,国内不少高校纷纷通过开设不同形式的新生研讨课来达到培养学生认知、适应和研究能力的目的。教学实践表明新生研讨课对提高大一新生的学习适应性、专业认知度、科研素养和视域拓展等都具有很好的效果。目前新生研讨课的教学,更多地停留在“西方教学引进式”阶段[12-14]。在当前“思政”与“双创”背景下,在新生研讨课中如何融入“思政”和“双创”元素,充分高效发挥新生研讨课对“人”和“才”的培养作用,是新生研讨课改革的一个重要探索方向。本文从“培养什么样的人才”出发,结合当前人才培养模式改革的需要,在新生研讨课中融入“思政”和“双创”元素,通过教育理念的科学融合,进而探索提升教学实施效率和质量的有效方法。

二 学情特点及研讨课课程目标

新生研讨课属于新生教育类课程,教学对象为大一新生,为达到更好的教学效果,通常需结合学生的特点和课程目标,进行针对性的教学组织和设计。学情特点的分析和了解是系统教学设计的一个重要有机组成部分,同时也是课程教学目标设定的理论和实践基础;只有真正了解授课学生的学情特点,才能确定其教学活动中的最近发展区、可塑区,从而发掘教学中的发力点和抓手,针对课程教学中的重点、难点和关键点做到有的放矢。

(一) 学情特点

常州大学是我国改革开放之初创办的省属全日制普通本科院校,学校坚定贯彻落实立德树人根本任务,坚守为党育人、为国育才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校近些年在综合办学能力方面虽取得了较快的发展,但不可否认在生源质量、师资力量、教学资源、优势特色、学科特点和校风校情等方面与国内研究型大学相比存在一定差距。常州大学机械电子工程专业每年招生两个班,约60人左右;通过分析总结机械电子工程专业大一新生学情既有“大一现象”的共性也有其独特性及专业的差异性,主要学情特点包括以下几方面。

1 “大一现象”共性特点

“大一现象”是指大学生入学第一年因学习和生活活动环境和模式发生变化,导致不适应大学生活而产生的诸多现象[15-16]。主要表现在学习、生活和目标三方面:①高中阶段学习多为“教师为中心”,大学学习模式上要转变“教师依赖”惯性;学习方式从“跟着老师走”逐渐转变为“跟着知识走”,让学生无所适从。②高中生活相对封闭,外界干扰弱;大学生活具有开放性、互促性、自主性等特征,人际关系的构建、新环境的适应、“全方位”自主角色的转变等极大地消耗学生的心理能量,让学生倍感压力和孤立无援。③高中到大学过渡过程中出现学习目标的空档期,且在此过程中各环节的“放手”,让学生缺乏行为约束,学习目标不明确,易逐渐丧失学习的动力和热情。

2 独特性及专业差异性特点

常州大学机械电子工程专业是实践性较强的工科专业,其学情在生源结构、学生个性特点、学业期待等方面存在主要特点如下:①生源分布广,男女比例差距大。常州大学机械电子工程专业主要在江苏省省外招生,生源分布全国20多个省市,学生文化背景地域差异大;且通常女生较少,约占15%左右。②学习能力一般,可塑性强。常州大学机械电子工程专业为一本招生,报考生源通常非第一梯队的“优势”生源,学生的整体学习能力和主动性处于中等水平;由于大学教育所处的学习阶段特点,专业生源虽不是“十分优秀”,但具有极强的可塑性。③眼界有限,学业期待不高。本专业生源主要来自中小城镇和农村家庭,学生生活环境中的社会视野有限,自我设限较多,拼搏精神没有充分激发,通常人生规划不清晰,专业认知不足,学业期待不高。

(二) 课程目标

机械电子工程专业是实践性较强的工科专业,学习和掌握工程技术、增强学生的实践动手能力是专业的基本培养目标。常州大学机械电子工程专业已经进入寻求内涵和特色发展阶段,专业建设和“思政”及“双创”教育的融合成为新时代机械电子工程专业人才培养的必然趋势。根据学校和专业人才培养目标,结合当前人才培养中“思政”和“双创”教育模式的融入改革,确定机电万花筒之机器人探秘新生研讨课课程目标。

“思政”教育目标:树立学生社会责任感,激发学生爱国强国动力及科技报国的家国情怀和理想信念;培育理性、实证、探索和创新的科学精神;提升专业认同感,培养爱岗敬业、精益求精的职业素养。

“双创”教育目标:提升和培养学生的创新精神、创新思维、领导能力及沟通交流能力,从而使学生能够更好地适应未来社会的发展。

专业能力目标:通过课程学习,完成大学适应性训练,使学生具有资料收集筛选、自主学习、知识表达等诸多方面的能力;具有批评性思维和尊重不同观点的学术态度;能够针对具体问题,通过分析思考,形成深度认识。

三 教学内容与设计

(一) 教学组织形式规划

新生研讨课兼具开放性和通用性,旨在引导本科新生全面适应环境的巨大转变,并顺利踏入学术之门。新生研讨课小班化教学模式特点,使其成为实施“思政”和“双创”教育的理想载体。通过融合“思政”和“双创”元素,帮助学生形成坚定的思想信念、正确的价值取向、强烈的社会责任感、开拓的创新思维和拼搏的创新精神,为培养德才兼备、全面发展的高素质优秀人才打下坚定基础。为更好地实现新生研讨课的教学目标和效果,需对新生研讨课课程的各环节根据具体情况进行周密思量和规划。

机电万花筒之机器人探秘新生研讨课程为16学时、1学分,筛选选课人数16人,课程主要采用主题研讨方式进行授课,研讨主题包括教师命题主题和学生自定主题。考虑到教学各环节的连贯性和一致性,课程教学全程有1位老师进行组织实施。

为从不同维度锻炼和培养学生的综合能力,根据大学生的学习心理和主被动意识形态,研讨主题设计为教师命题主题和学生自定主题两种类型,本课程教师命题主题为2个、学生自定主题为4个。将学生分成四组,每组在课程范围内自定一个研讨主题。每组需进行4个主题的研讨准备,即2个教师命题主题、本组的自定主题及一个其他小组的研讨主题(作为对组),每位同学需进行1次主题汇报。通过不同类型、交叉选题形式的教学内容和组织设计,让课程学生得到充分的能力训练,且有利于不同思想的碰撞以及拓展分析。