“四维联动、三元共育”模式下机械工程研究生拔尖创新人才培养探索与实践

作者: 袁新安 李伟 蔡宝平 石永军 殷晓康 纪仁杰 李肖 刘永红 陈国明 盖永革 董建党

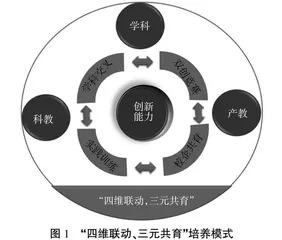

摘 要:在当前国家创新驱动战略、高水平科技自立自强的要求下,前沿科技创新的理论突破、方法创新及工程实践对研究生拔尖创新人才培养提出更高要求。针对机械工程研究生拔尖创新人才培养需求,提出“四维联动、三元共育”的研究生创新人才培养模式,以“学科交叉、双创竞赛、实践训练、校企共育”四维联动为依托,激发机械工程研究生创新热情、创新灵感与工程实践能力,通过“学科、科教、产教”融合解决机械工程研究生单一的认知经历与综合创新能力培养需求间的矛盾。通过“四维联动、三元共育”的研究生培养模式,中国石油大学(华东)机械工程学科在拔尖创新人才培养方面取得良好成效,可为其他高校机械工程研究生培养提供借鉴和参考。

关键词:研究生;创新人才;学科;产业;教学

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0063-04

Abstract: Under the requirements of the current national innovation-driven strategy and the high-level science and technology self-reliance and self-improvement, the theoretical breakthrough, method innovation and engineering practice of the frontier science and technology innovation put forward higher requirements for the education of top-notch innovative talents for postgraduate students. In view of the education of top-notch innovative talents for mechanical engineering postgraduate students, the "Four-dimensional Linkage and Ternary Education" training mode is developed for the innovative talents of postgraduate students. Based on the four-dimensional linkage of "interdisciplinary, innovation and entrepreneurship competition, practical training, university-enterprise co-education", the innovation enthusiasm, innovation inspiration and engineering practice ability of the mechanical engineering postgraduate students are stimulated. Through the integration of "discipline, science and education, production and education", the contradiction is solved between the single cognitive experience of mechanical engineering postgraduate students and the education demand of comprehensive innovation ability. The mechanical engineering discipline of China University of Petroleum (East China) has achieved good results in training top-notch innovative talents using the "Four-dimensional Linkage and Ternary Education" education mode. It can provide reference for the education of mechanical engineering postgraduate students in other universities.

Keywords: postgraduate students; innovative talents; discipline; industry; teaching

党的二十大报告提出科技、人才、创新三个“第一”的重要论述,为未来五年乃至更长时间内科技、人才、创新事业发展进一步指明了方向、提供了根本遵循。研究生是国家未来的科研新力军,也是当前科研项目的具体参与者和执行者,代表着国家科技未来发展动力。机械工程学科是中国石油大学(华东)最早建设和发展的学科之一,起源于1953年北京石油学院新中国第一个石油机械系,具有较强的工程应用需求、学科交叉潜力和实践能力要求,常规培养方式以石油装备设计、现代控制理论、现代检测技术、故障诊断技术和微计算机技术等授课教育为基础课程,结合机电一体化系统设计、制造、应用中的检测、诊断、控制、智能化和仿真等研究课题,形成传统机械工程研究生培养模式。但随着学科的快速发展及油气行业高端装备制造对研究生等高层次人才需求的日益提高,传统的机械工程方向研究生的培养模式已难以应对创新性研究生人才的需求。

国外高等院校在研究生培养过程中注重教育与工程实践、教学科研、创新创业等复合教育模式[1],哈佛大学提出创新创业教育培养模式,针对研究生提出针对性的培养模式和资金支持[2]。斯坦福大学提出理论与工程实践相结合的培养模式,促进研究生理论研究向工程实践、创新创业转化[3]。在当前国家创新驱动战略、高水平科技自立自强的要求下,国内高校对创新型研究生培养提出各种培养模式。刘敏等[4]提出专创融合的研究生创新创业教育模式,在意识、文化、能力、实践四方面提升研究生的综合素质。李瑾等[5]提出基于“科教融合+产教融合”双驱动的研究生创新能力培养体系构建与实践。何永玲等[6]提出以创新能力培养为导向,在构建培养模式、完善培养方案与考核体系、校双导师制和完善奖助体系等方面提出改革建议,以期提升学生的创新能力与工程素养。王波等[7]提出以导师团队为核心,以课程体系作基础、以实验训练作保障、以科研项目作驱动、以文化氛围为引领的“1+4”海洋科学研究生创新能力培养模式。刘福才等[8]提出基于科研平台的研究生创新能力培养模式。牟雪雁等[9]提出学科交叉背景下高水平博士研究生培养模式。曲庆洋等[10]提出科创驱动的“三位一体”研究生创新能力培养模式。苏俊宏等[11]提出科研赋能教学模式下研究生创新能力培养方法, 实现了科研反哺教学、科研教学相长。胡海龙等[12]指出研究生工科教育应立足于创新培养模式与理念、丰富科研创新平台、加强学科和导师队伍建设。陈李斌等[13]提出思想政治教育与创新人才专业培养贯穿融合的理念,从创新人才的选拔与培育、创新人才指导团队的构建、创新能力培养实践平台的搭建、政策保障与激励机制的提供四个方面探索促进研究生创新能力提升路径。上述研究生创新能力培养模式为研究生的培养提供新思路和新模式,有力提升各学校和导师创新型研究生培养能力。但现有研究生培养模式较多用于普适研究生创新能力建设,缺乏针对机械工程学科拔尖层次研究生的培养模式。同时,由于机械工程学科研究生具有显著的工程背景和实践要求,需将工程意识、实践能力和学科教育融入拔尖研究生创新能力培养过程。

一 国内机械工程研究生培养存在的问题

由于地域差别、高校层次不同、学科建设差异及行业特色学校转型发展需求不同,现有研究生培养模式在机械工程拔尖创新人才培养方面存在“水土不服”情况。同时机械工程研究生培养仍然面临“学科、产教、科教”融合程度不够,教学、科研、创新及应用链条脱离的情况。国内机械工程研究生拔尖创新人才培养主要存在以下问题。

(一) 理论教学严重滞后学科发展

当前机械工程学科朝着数字化、智能化、交叉化快速发展,新的制造工艺、机械装备及运维保障手段不断出现,对机械工程研究生的综合创新能力提出更高要求。然而现有传统学科知识的传授、专业综合技能培养、基础理论讲授已严重滞后学科的发展前沿,研究生无法了解和掌握学科前沿技术,导致机械工程研究生采用先进学科前沿技术、学科交叉创新手段解决复杂工程问题等综合能力匮乏。

(二) 课堂教学独立于科学研究

不同于本科生的现有书本知识学习能力,研究生更多应在课堂中学习知识探索和创造能力。但现有机械工程学科教师从事研究领域通常与授课内容脱节严重,教师对授课内容的理论深度、技术发展及应用场景理解不够深刻,学生对于课程内容理解处于书本表面层次,高校所提供的教学内容并不是社会进步和学科发展所需要或想要的,导致科教融合模式在研究生创新能力培养中贡献不够。

(三) 创新能力脱离实际需求

机械工程作为产业背景深厚的传统学科,研究生的创新能力培养要与产业需求挂钩。现在机械工程研究生被动创新现象普遍存在,从事创新活动的驱动仅来源于培养方案的要求,人才培养与社会需求的不匹配、学生就业与专业不匹配等问题依然显著,理论研究脱离工程实践,缺乏产业实践训练机会,导致研究生创新兴趣不高,创新意识不强,缺乏解决重大工程难题的能力。

二 “四维联动、三元共育”的培养模式

中国石油大学(华东)机械工程学科采用“学科交叉、学科竞赛、实践训练、校企共育”四个维度建立拔尖研究生创新人才培养新模式,通过“拓展学科领域、创新创业教育、产业转化实践”的交叉融合方式将学科教学、科研训练及产业转化有机结合,实现学科融合、科教融合及产教融合,培养研究生知识整合运用能力、实践训练能力与创新创业能力,显著提升拔尖研究生创新人才培养的效果,实现“四维联动、三元共育”的多层次协同育人(图1)。

(一) 学科交叉融合,搭建创新研究平台

中国石油大学(华东)机电工程学院研究生招生方向涵盖机械工程、机械电子工程、安全科学工程等学科,形成了具有不同专业背景的研究生群体,机械工程学科面向校内外不同学科研究生搭建开放式实验室科研平台,定期开展不同学科研究生研讨会,推动学科交叉创新及融合,让不同学科研究生思想碰撞,共同得到创新实践体验。

实施科研交流制度,与国外知名高校开展合作研究,实现国际化交叉培养。与英国华威大学D. Hutchins院士课题组,英国纽卡斯尔大学G. Tian教授课题组及日本东北大学N. Yusa教授课题组进行科研合作,组织研究生出国交流访学,学生有机会同国外顶尖研究机构的一流学者进行深入交流,邀请国际领域同行研究生来校交流访问学习,定期组织线上国际研究生研讨会(图2),助力研究生高水平交叉融合成果产出。

图1 “四维联动、三元共育”培养模式

图2 研究生学科交叉会议

(二) 学科竞赛,激发创造力

积极探索“科研赛事助力研究生成长”模式,将创新实践活动及竞赛参与情况纳入相关研究生培养中。机械工程学科结合重大、重点科技计划任务指导研究生创新实践,以国民经济市场需求为导向进行创业训练,鼓励研究生将所学的理论知识进行梳理、整理和运用,师生共创形成创新成果,在充分提升成果水平与广泛调研行业需求的基础上,将创新成果进行总结提炼,参加“挑战杯”、“互联网+”、研究生能源装备创新设计大赛等各类研究生创新创业竞赛,以比赛推动研究生科研创新,以比赛增加研究生创业经验,以比赛促进研究生全面发展,培养拔尖层次研究生所需的创新精神、创业意识和创造能力(图3、图4)。