“互联网+对分课堂”模式下全英文教学探索

作者: 凌一峰 葛智 张洪智

摘 要:针对全英文专业课教学面临的知识呈现方式、教学方式和评价方式单一的问题,以本科全英文专业课水泥和水泥混凝土(英语)为例,进行一流课程建设研究。结合“互联网+对分课堂”教学模式,建立适用于全英文课程的资源共建共享平台,将国际前沿工程案例以及科研成果编入课程内容,形成系统化教学资源,提高学生的学习主动性和解决问题的能力,开拓学生的国际视野,强化研究意识、学术兴趣和专业能力,实现教学水平和质量的全面提升。

关键词:互联网+对分课堂;全英文;水泥和水泥混凝土(英语);教学质量;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)06-0116-05

Abstract: To solve the problems in the knowledge presentation, teaching method and evaluation method for the undergraduate course Cement and Cement Concrete (English), a study on the development of first-level courses was carried out. Combined with the teaching mode of "Internet + PAD Class (Presentation-Assimilation-Discussion)", a resource co-construction and sharing platform suitable for the courses in English was established. By introducing international frontier engineering cases and scientific research achievements into the courses, systematic teaching resources were formed, to improve students' learning initiative and problem-solving ability, broaden their international perspective, strengthen research consciousness, academic interest, and professional ability, and promote teaching level and quality in an all-round way.

Keywords: Internet + PAD class; English; Cement and Cement Concrete (English); teaching quality; teaching mode

在经济全球化大背景下,我国大学教育国际化是建设世界双一流大学的必然要求。教育部提出“卓越工程师教育培养计划”,倡导高校以开展全英文本科专业课教学来促进高校国际化办学水平和学生的英语能力的提升[1]。加快全英文课程建设和国际化办学进程与国家战略的精神相一致。作为高等教育的基础,本科生教育肩负着为国家现代化建设培养高素质、创造性人才的重任,是经济全球化背景下国家增强国力及国际竞争力的核心支撑力量。我国提出了“一带一路”倡议,国际化已成为本科生教育发展的必然趋势和现实选择。而对于传统的专业课双语教学,仅是强调专业词汇,缺少与专业知识的融合,难以培养学生的英语思维方式,以及运用英语解决专业实际问题的能力。因此,推广高校本科全英文专业课程教学对提升学生的专业素养和拓宽学生的国际视野[2]、满足学生与国家的需求具有重要意义。

国内诸多双一流高校都加快了推进全英文课程的建设步伐。清华大学每学期开设有200多门全英文课程。北京大学从2012年起就设立了北京大学本科生外文授课的平台课,在经费投入与政策等方面,对英文平台课建设给予支持,共开设英文课314门。上海交通大学已累积建成示范性全英语教学课程10门。然而,传统教学模式以教师为中心,通过单一的理论讲解向学生教授专业知识,难以激发学生的学习主动性,忽视了对学生思考问题能力的培养,容易造成学习积极性不高,难以满足专业课的教学目标,教学效果往往达不到预期。以学生为中心的“互联网+对分课堂”教学模式可以充分利用网络学习资源,使学生将知识点进行吸收内化,并在课堂上提高交流讨论的时间占比,注重学生对问题的思考解决能力,培养学生自主学习能力。该模式已在我国高校众多课程中得到应用[3-4],能充分激发学生的积极性和主动性,培养独立思考和创新能力,提高课程教学水平[5-6]。特别适合于解决专业课全英文教学中学生缺乏学习积极性和思考能力的问题。但该教学模式较少运用于专业课全英文课程。本研究在水泥和水泥混凝土(英语)全英文专业课教学中运用“互联网+对分课堂”教学模式,评估其教学效果和适用性。

一 “互联网+对分课堂”教学模式

“互联网+”使知识的呈现方式由“层状”转向“网状”,并且强调学生在学习中的情境性,把网络教学与传统教学的各自优势融合起来,改善了传统课堂的面授体验,优化了学习效果,改变了学生的认知方式和认知途径,也使教师的教学模式、教学策略和教学角色随之发生变化。通过理论、资源、环境和方式等的有效整合,达到更好的学习效果[7]。“对分课堂”把教学分为3个过程,分别为讲授、内化吸收和讨论,基于交互式学习,融合讲授式和讨论式课堂教学的特点和优势,注重教师与学生之间的相互交流,在课堂上进行适时的角色反转,倡导以学生为中心的课堂教学,激发其学习积极性和创新思维。对分课堂通过合理划分时间,让学生在教师讲授后自主安排内化吸收的时间[8-9],最后充分讨论巩固知识内容体系。将“互联网+”和“对分课堂”相互融合,使学生充分利用网络学习资源平台完成内化吸收的过程,培养学生的自主学习能力,强调课堂讨论环节,加大平时成绩比重,改变以考试为主导的课程评价体系,提高学生学习积极性。“互联网+对分课堂”教学模式很好地回应了当前高校全英文专业课建设的需求,既符合我国当前高等教育现实,又能提升学生自主学习能力[10-11]。

二 水泥和水泥混凝土(英语)传统教学模式存在的问题

通过多年对水泥和水泥混凝土(英语)这门专业课全英文教学的探索,我们发现存在以下三个方面的问题:①知识呈现方式单一。知识内容专业性比较强,学生在全英文的教学环境下难以理解与吸收,容易产生消极学习情绪,学习积极性普遍不高。教学内容往往局限于课本教材或PPT讲义,缺乏理论与实际的联系。同时,网络资源虽然丰富,但非常零散,无法形成针对性强的教学内容体系,导致学生常常将学习重点放在语言上,忽视了专业知识的学习和运用能力。②教学方式单一。目前教学模式多以教师讲授为主,学生对知识体系的认知不够深入,课堂参与度不高,无法熟练掌握和运用专业知识,缺乏创新思维和主动学习交流的能力,严重影响教学质量。③评价方式单一。现有课程评价体系大都是终结性评价模式,过多倚重课本知识,过于关注结果,导致“考前划重点”“考前突击”和“一考定成绩”等现象严重,缺少对学生综合素质的评价,忽略学生在学习过程中的表现,评价体系较为片面。

三 “互联网+对分课堂”教学模式在水泥和水泥混凝土(英语)中的应用

(一) 教学资源建设

基于雨课堂,建立了一个包含专业英语词汇库、教材图文视频、国际规范和国际工程案例库、国外名师讲堂的网络教学资源平台,实现资源整合共享、作业收发和课后问答的功能。具体内容如下。

针对课程所需相应基础理论和知识,研究词汇库结构、内容和应用方式,建立了专业英语词汇库。结合水泥和水泥混凝土(英语)课程的教学大纲,从中遴选出课程所需英文词汇,并按照重要性,课程内出现频率,生僻程度进行总结,每一章的英文单词库分为两节,第一节的单词较为简单且课程内出现频率较高,第二节单词较难且出现频率较低。针对性地提高学生的专业英语水平,提高学生的课程参与度和积极性,保障其对知识的理解。

对于教材中出现的基本概念、工程结构、制备工艺和施工技术等建立相应的图文视频资源库,并链接到教材中出现的位置,帮助学生更好地理解教材中出现的专业知识内容,形成有机的内容体系,通过与实际工程相结合的方式,让学生更好地学以致用;罗列了教材涉及的经典文献,特别是各类国际工程标准和中国标准,对比其中的异同点,分析设置原因,为学生提供更加严谨详细的依据。还在相关章节加入了我国工程领域的代表性建筑、人物和故事,讲述国家战略性工程辉煌背后的典型事迹,加强课程思政建设,培养学生家国情怀与攻坚克难的高尚品格,弘扬团队合作精神,增强社会责任感和民族自豪感。

为了满足每一章的讨论需要,建立了国际工程案例库,将国际前沿工程案例以及科研成果编入课程内容,形成系统化教学资源,培养学生解决国际工程实际问题的能力,实现了国内外相关工程智能搜索、每个工程标明具体工程背景以及根据课程章节设计问题等功能。如在混凝土配比设计章节,加入设计参数对混凝土性能劣化的一些案例,给出施工环境和混凝土配合比,让学生讨论导致混凝土劣化原因及相应的解决措施。考察学生运用混凝土配合比知识和施工方法的知识,重点在于让学生掌握相应配合比在不同环境下对应的正确施工方法,以此解决工程中的实际问题。

联合国外知名教授建立线上课程,拓宽学生的国际视野。邀请了荷兰代尔夫特理工大学的Erik Schlangen教授和美国爱荷华州立大学的Kejin Wang教授录制超高韧性混凝土导论和智能混凝土导论的全英文线上课程。课程主要介绍先进混凝土材料(超高韧性混凝土、智能混凝土)的发展历程、设计方法及在工程结构中的应用场景和案例。

(二) 教学方法改革

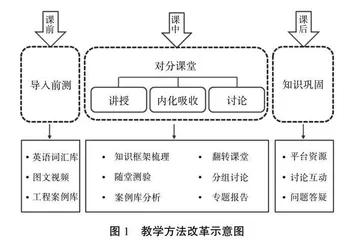

从课前、课中和课后对教学方法进行全面改革(图1)。在课前,充分利用建立的教学资源平台,要求学生完成相关英语词汇学习,通过图文视频让学生熟悉相关章节的背景、意义、学习目标等,结合工程案例,抛出学习重点和难点,引发学生的思考,产生课堂上需要解决的问题。在课中,以对分课堂为基本教学方法,即先由教师讲授知识内容,梳理知识框架,并通过分组讨论和翻转课堂的形式让学生对相应章节的工程案例进行具体分析,最后再由教师总结工程案例,部分章节结合海外名师课程,以专题报告的模式进行,帮助学生加深理解,完成知识的内化吸收,最后通过学生讨论达到知识学以致用的目的。在课后,开放课程平台资源,为方便学生进行专业知识复习巩固延伸提供支撑,同时设置固定时间对重点难点以及学习效果与学生讨论互动,及时解答学生的问题。

图1 教学方法改革示意图

1 导入前测

预习环节对于“对分课堂”的教学模式非常重要,学生的预习质量直接决定后面的教学环节的实施。课前通过雨课堂教学平台发布专业词汇、线上课程的学习任务以及相应的练习题,包括与本节内容相关的代表人物事迹,并将本节要讨论的国际工程案例库公布提出相关讨论问题,学生通过课前针对性的预习,熟悉专业英语词汇,增强学习兴趣与动力,提前思考问题,做到带着问题进课堂,保证学习效果。

2 对分课堂

课堂上,采用对分课堂教学方式。在学生课前进行了专业词汇学习及相关基础知识的学习后,在课堂上首先讲述课程内容的框架、重点、难点,帮助学生进行知识点的梳理和串联,通过课堂随堂测验(雨课堂)及时了解学生掌握情况,对授课进度和内容进行及时调整。随后,学生进行分组,在案例库中选择感兴趣的案例,并分组讨论进行英文汇报。教师利用线上课程平台进行考勤、分组、作业点评和评价记录;对部分内容较为基础的章节采用翻转课堂,即学生讲授教师提问的方式,使学生充分理解和掌握知识要点,利用互联网课程资源平台帮助学生及时内化吸收,同时提供课后讨论互动和问题答疑时间,及时解决学生对课堂知识遗留的问题。

3 情景式教学

基于世界上典型的工程案例,如港珠澳大桥、羽田隧道、哈利法塔和金字塔等,建立了国际工程案例库,案例不限于年代、不限于规模、不限于地域,重点在于启发学生,既包含巧妙设计的成功案例,也包括由于设计或施工问题引起的工程事故。在课堂讲授环节,通过播放相关章节的工程实际案例视频图片资料,或者讲述工程背后的相应故事,帮助学生对知识点进行梳理,加深理解与思考,实现理论联系实际,激发学生学习的积极性。讲述完工程案例后,让学生以不同角色代入案例中,如设计师、施工员、质检员等,讲述特定情景下最合理的做法,分组讨论案例中包含的问题、意义以及思考,增加教学代入感和沉浸式学习的体验感,培养学生的社会责任感和使命感。