“岗课赛证”四位一体育人模式在机电一体化技术专业中的创新与实践

作者: 卢芳革 贾传伟

摘要:文章从产教融合新视角出发,提出“岗课赛证”四位一体育人模式,旨在解决当前人才培养模式的不足、产业需求与人才培养的矛盾等问题,并以广西安全工程职业技术学院机电一体化技术专业(机器人应用方向)为例,通过对模式设计理念、创新特征、框架构建及实施路径的阐述,进行实证案例分析。

关键词:产教融合;“岗课赛证”四位一体育人模式;机电一体化技术

一、机电一体化技术专业(机器人应用方向)人才培养现状

(一)人才培养与产业需求不匹配

近年来,科技发展促使制造业向高端、智能化转型,社会需要大量机电一体化技术专业人才。但部分院校未及时调整教学,“重理论、轻实践”的现象较为明显,导致课程与制造业企业发展不匹配,影响学生职业能力。

(二)机电一体化课程体系不适应工业技术发展

目前,广西安全工程职业技术学院(以下简称学院)机电一体化课程主要围绕机械与电气两大领域展开。然而,随着我国新兴产业的发展,现行的课程体系已不足以满足时代要求。为提高教学质量,学院迫切需要解决机电一体化课程体系不适应工业技术发展这一问题。

二、“岗课赛证”四位一体育人模式的设计与实施

(一)模式设计理念

“岗课赛证”四位一体育人模式的设计理念源于对现代职业教育发展趋势的深刻理解和产教融合的实践需求。该模式以培养学生的综合能力为核心,强调岗位能力、课程教学、技能竞赛与职业资格证书的有机结合,旨在构建一个系统化、模块化、动态化的人才培养体系。

(二)模式的创新特征

“岗课赛证”四位一体育人模式具有四个创新特征:一是岗位导向育人,确保课程与岗位能力要求相匹配,提高人才培养的适应性;二是课程融合创新,实现职业技能标准与课程标准的有机融合,提升课程质量;三是竞赛驱动教学模式,引入竞赛项目,激发学生的竞争意识,提高人才培养质量;四是职业认证的强化评价,强化职业技能等级证书的认证作用,明确职业发展方向,提高学生职业素养。

(三)模式框架构建

1.岗位导向:校企合作共建实训基地

在校企合作方面,学院与合作伙伴企业共同打造高标准的机电类专业实训基地,采取灵活多样的共建方式,如购买、租赁或捐赠,以实现资源共享,优势互补。学院还积极引进企业资源,在校内建立实践教学基地,让企业参与课堂教学,共同培养应用型人才。

2.课程改革:融入企业实际项目的课程体系

学院需全面调研行业变化、技术规范,制订出符合岗位需求的方案;根据企业的反馈,制订针对性课程计划,运用新技术,制订完善的、适应企业的教学方案;采取项目式教学法、课题导向教学法、模拟实践教学法等教学方法增强效果。

3.竞赛引领:以赛促学,提升实践能力

技能竞赛的核心是培养专业人才,促进学术思想的碰撞与交流,搭建学校与企业的合作桥梁,通过校企互聘、校外实习等多种途径,培养学生专业技能。

4.证书激励:职业资格认证与专业能力提升

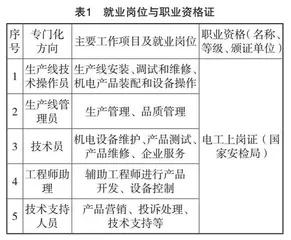

为了使专业教育更加贴近行业发展的实际需求和职业岗位的动态变化,学院与企业和行业专家紧密合作。机器人应用方向相关的就业岗位和职业资格证书的参考标准如表1所示。

(四)模式实施路径

“岗课赛证”四位一体育人模式旨在培养具有良好职场操作技巧,较强的职业规划意识、职业道德、职业精神等综合性的职场人才,强调“岗课赛证”的理论基础,重视“岗课赛证”的实践性,更好地满足企业的招聘需求。

三、实证案例:广西安全工程职业技术学院机电一体化技术(机器人应用方向)专业的实践

(一)案例背景介绍

自2017年起,学院机电一体化技术专业(机器人应用方向)开始招收高职层次学生,历经8年连续招生,秉承“理实一体、双境育人”的人才培养理念,教学质量逐年攀升,深受社会各界认可。在历届全国及自治区级技能大赛中,学生屡获佳绩,展示了专业实力和人才培养成果。

(二)“岗课赛证”四位一体育人模式的具体实施

1.校企合作共建智能制造实训中心

学院依据专业教学标准及“1+X”职业技能认证要求,结合“工业机器人技术应用”与“生产单元数字化转型”竞赛中的任务需求,深入研究了行业发展趋势、职业特点、企业文化及学生综合素质要求,以学生未来职场技能需求为核心,依托校企合作模式,邀请企业专家共同确定课程知识点和目标,并将企业实际案例融入教学项目。学院组建了一支由校内“双师型”教师和企业技术专家组成的教学团队,共同编写了适用于“工业机器人应用编程”的校本教材,并全面运用现代信息技术手段,以提升教学质量。

2.开发基于CDIO的项目化课程

CDIO是以工程教育为主导的教学理念和应用模式,主要包括构思、设计、实现和运作过程,是近年来国际工程教育改革的最新成果。首先,学院机电一体化技术专业(机器人应用方向)以实际项目为核心,引领学生深入探索项目的全生命周期,从构思、设计、实现到运作,激发学生的主观能动性,达成项目目标。其次,改革创新课程评价体系,区别于传统侧重理论知识的评价方式,基于CDIO项目化课程更加注重学生的实践成果。最后,在课程实施过程中,企业专家亲自参与指导,为学生提供实操平台,提升学生自我学习能力。

3.组织和参与机器人相关技能大赛

学院机电一体化技术专业(机器人应用方向)将技能大赛与课程教学紧密结合,通过模拟真实的比赛环境,将竞赛内容融入日常教学。同时,学院对竞赛中遇到的技术难点进行专项训练,如室内自主定位,物体颜色和形状识别,机械手准确定位、抓取物体,柔性机械臂等,并重视赛后总结与反思,组织学生进行赛后技术交流总结,分析比赛中存在的问题,优化比赛策略和技术方案。

4.推进“1+X”证书制度与课程体系融合

基于“1+X”证书制度,不同职业技能等级证书对应不同等级的国家职业技能等级标准,“1+X”证书体系为机电一体化专业提供了坚实的支撑,遵循“网络平台课程与职业功能课程相结合,辅以企业应用实践课程”的教育理念。表2是“1+X”证书制度下“岗课赛证”四位一体育人模式流程图。

(三)实施效果分析

1.学生就业质量提升

通过实施“岗课赛证”四位一体育人模式,学生在校期间就能够接触到实际工作岗位,专业技能和实际工作能力得到了锻炼。据调查,在实施该模式后,学生就业率达到90%以上,且就业质量明显提高。

2.企业满意度增加

“岗课赛证”四位一体育人模式使企业对毕业生的满意度大幅提升。由于学生在校期间已经具备一定的实际工作经验和职业素养,进入企业后能够迅速适应工作环境,能够在短时间内为企业创造价值。

3.专业竞争力增强

“岗课赛证”四位一体育人模式强调校企合作,使专业课程设置更加贴近市场需求,为学生提供了丰富的实践机会。在历届全国及自治区级技能大赛中,广西安全工程职业技术学院机电一体化技术专业(机器人应用方向)的学生屡获佳绩,展示了专业实力和人才培养成果。

4.创新模式对人才培养的积极影响

“岗课赛证”四位一体育人模式对人才培养具有以下积极影响:首先,有助于培养学生具备实际工作能力和职业素养,提高他们的就业竞争力;其次,强调实践与理论相结合,使学生在学习过程中能够更好地理解和掌握专业知识;最后,有利于增强学生的创新意识和团队协作精神,为他们未来的职业发展奠定坚实基础。

(四)实施过程中的问题与创新性解决策略

一是校企合作深度不够。校企合作共建实训基地虽然是“岗课赛证”四位一体育人模式实施的重要环节,但在实际操作中,企业参与度不高,合作深度不够,导致人才培养与企业需求脱节。二是课程设置与实际需求不符。在课程改革过程中,学院可能存在课程设置与实际工作岗位需求不符的现象,影响学生的就业能力和提高职业发展。三是竞赛参与度不足。技能竞赛在提升学生实践能力方面具有重要作用,但部分学生可能因为竞赛参与度不足而错失锻炼机会。四是证书认证体系不完善。在实施“1+X”证书制度过程中,学院可能存在认证体系不完善、证书含金量不足的问题。为了解决这些问题,学院要深化校企合作,优化课程体系,提高竞赛参与度;四要与相关行业协会合作,引入权威认证体系,提高证书含金量。

四、结论

学院通过校企合作实施“岗课赛证”四位一体育人模式,学生能够更好地了解企业需求,提高自身的职业素养,为机电一体化技术领域培养更多高素质人才。

参考文献:

[1]徐国庆.智能化时代职业教育人才培养模式的根本转型[J].教育研究,2016(3).

[2]姜大源.工作过程系统化:中国特色的现代职业教育课程开发[J].顺德职业技术学院学报,2014(3).

[3]曾天山.产教融合的模式、机制与政策选择[J].中国职业技术教育,2019(4).

基金项目:广西职业教育教学改革研究项目“职业院校机电一体化技术(机器人应用方向)专业‘岗课赛证’综合育人的研究与实践”,项目编号:GXGZJG2022B017。

(作者单位:广西安全工程职业技术学院)