以学生实际及课程特点为支点的高职院校建筑力学教学对策

作者: 王玉

摘要:建筑力学作为一门理论性与实践性兼备的基础性课程,对教师的教学水平提出较高的要求。基于此,文章采用问卷调查的方式,分析高职院校建筑力学课程的教学现状,针对实际教学过程中存在的问题,提出行之有效的解决措施,旨在促进高职院校教学理念与模式的创新发展,提高建筑力学课程教学质量。

关键词:学生实际;课程特点;高职院校;建筑力学

一、高职院校建筑力学教学现状调查分析

江苏联合职业技术学院建筑力学专业有学生150名左右,8名专业课教师。为了更加全面、系统地了解建筑力学课程的教学现状,本研究对其中80名学生与6名专业课教师展开问卷调查,主要的调查内容与结果如下所述。

(一)学生学习投入情况

科学分析、研究建筑力学课程的特点可知,该课程的知识点较多,且教材内容深入,对学生学习态度及投入程度等要求较高。本研究从行为投入度、认知投入度与情感投入度三个维度入手,深入调查学生在学习该门课程时的投入情况。

1.行为投入度

知识的记录及课后作业的实践,能够直观反映学生的行为投入度。问卷调查结果显示,有42%的学生在课堂中频繁记录知识点;有37%的学生在课堂中经常记录、整理知识点;有15%的学生偶尔记录知识点;有6%的学生未能记录、整理“建筑力学”有关知识点。这一数据表明,在学习与力学课程的教学过程中,学生的积极性相对较强。在调查学生学习任务完成情况的过程中,主要是调查15次课后作业中学生完成的次数。有70%以上的学生完成了教师布置的全部学习任务。这两组数据表明,学生重视本门课程,且投入了一定的时间和精力。

2.认知投入度

认知投入度指的是学生在学习过程中深度认知的卷入程度,即学生将已有知识和经验与新知识经验联系到一起后,重新纠正个人的学习观念、学习模式。在调查学生自主学习建筑力学热情程度的过程中发现,仅有31.6%左右的学生对自主学习充满热情,剩余学生偶尔或者从未自主学习相关理论知识。这一调查数据反映出学生对建筑力学的投入程度虽然较强,但若缺乏教师的监督和管理,没有课后作业的驱使,投入程度就会下降。这证明学生对建筑力学的学习兴趣和热情还有待增强。

3.情感投入度

当学生高度认同学习内容,认为所学知识有利于个人职业生涯的发展,将会主动配合、支持教师的教学,积极参与小组合作、任务探究等教学活动,这一情感态度指的就是情感投入度。但在“你为什么主动参与教学活动?”的问卷调查中,大部分学生表示主动参与课堂活动、完成学习任务的原因有两个:第一是提升个人专业技能,第二是应对平时成绩的考核。第二个原因是最主要、最根本的原因。

结合上述内容可知,大部分学生均能够正确认识到建筑力学课程的重要性,会主动投入学习,但在实际学习知识的过程中,他们的学习兴趣和意愿不足,更多的是迫于课业压力。

(二)师资队伍配置情况

师资队伍配置情况的调查主要是从“教师专业水平”“教师对以生为本教育理念认知情况”两个维度入手。

1.教师专业水平

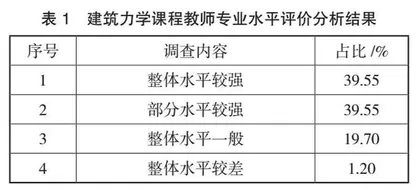

调查教师专业水平指标,主要是对教师专业水平、授课能力、工作经验等进行分析,调查结果如表1所示。

通过对表1的观察和分析可知,有接近40%的学生认为教师的专业水平较强,能够满足建筑力学课程的教学需求,仅有不到2%的学生认为教师的整体专业水平较差。

2.教师对“以生为本”教育理念的认识实践情况

在建筑力学课程的改革创新中,“以生为本”即坚持以学生为中心的教学模式,是课程改革的核心理念与目标指引,但调查结果表明,部分教师未能充分落实“以生为本”的育人理念。例如,有60.45%的学生表明教师有时会结合课程特点,布置实践性与探究性较强的学习任务;有51.98%的学生认为教师给学生自主学习与深度思考的时间较少。

(三)教学方法应用情况

调查建筑力学课程教学方法的应用情况,主要是调查“以学生为中心”教学模式的实践现状,最终的调查结果如表2所示。

通过对表2的观察和分析可知,有51.98%的学生认为在建筑力学课堂中,教师与学生之间仅开展2次互动,教师留给学生自主学习与深度探究的时间、空间不足,因此“以生为本”教学理念和模式的实践仍流于形式,不利于学生自主学习能力及深度探究能力等素养的良好发展。

二、高职院校建筑力学课程教学存在的问题

(一)未能充分结合学生实际

通过对学生学习投入情况的调查分析可知,在教师的监督与课业成绩的压力下,学生会投入时间、精力学习理论知识,但缺乏学习热情。究其原因,教师在选择教学内容、设计教学方案时,未能充分考虑到学生的学习基础、认知水平、兴趣爱好等,与学生实际联系不够密切,导致学生学习欲望不足,学习效果不佳。

(二)教师综合素养有待增强

教师的专业素养、责任意识等,直接关系到高职院校的整体教学水平。问卷调查结果表明,大部分教师拥有完善的知识体系与丰富的工作经验,但缺乏先进的工作理念,对建筑力学课程的实践性认识不到位,存在“重理论、轻实践”的问题。长此以往,学生会对建筑力学课程产生抵触、厌烦、抗拒等不良情绪。

(三)教学模式缺乏创新

传统的教学模式枯燥乏味,学生学习质量和效率不佳。这就要求教师创新升级教学模式,凸显出学生在课堂中的主体地位。但问卷调查数据显示,部分教师仍未能运用“以生为本”的教学理念,更新优化教学方法,导致学生难以将理论与实践科学结合起来,不利于学生未来的就业及职业生涯的发展。

三、基于学生实际及课程特点的高职院校建筑力学教学对策

(一)联系学生现实情况,丰富、优化教学内容

建筑力学课程的知识点较为分散且复杂,涵盖的内容广泛,如理论力学、材料力学、结构力学等。因此,为改变学生被动学习的状态,在选择教学内容的过程中,教师要深层次分析学生的现实情况,如知识基础、认知水平及兴趣爱好等。分析调查发现,高职院校建筑专业的学生基础知识较为薄弱,且大部分学生属于文科生,在学习数学知识、物理知识等抽象性较强的内容,面临的挑战和阻碍较多。对此,教师要根据学生的实际情况,有针对性地重组、简化课程内容,降低知识学习难度的同时,促使课程教学更具针对性与实效性,提高学生学习自信心,为建筑力学课程的高质量教学夯实基础。

除此之外,为拓宽学生知识学习的深度、广度及宽度,教师还要根据学生在课堂中的表现,如课堂活动参与度、课后作业完成度等,适当延展教学内容,丰富学生知识体系,完善学生知识结构,最大程度上满足不同学生个性化、多元化的学习需求。例如,在讲授应力概念时,教师可以将中学物理课程中的压强引入本节课,指导学生区分两个概念。这样既能够唤醒学生的求知欲望,又能够丰富优化教学内容,实现理想的育人目标。

(二)强化教师综合素养,提高整体教学成效

首先,高职院校可结合课程实际,展开集中培训与分散培训。集中培训指的是通过专题讲座、经验交流等方式,将国家对职业教育的新政策、新要求分享给教师,更新其滞后的教育理念,为职业教育的高质量变革贡献力量;分散培训主要是编制和印发与师德、师风有关的内容,供教师自学并做好读书笔记。

其次,高职院校要重视教师的考核工作,将培训成果、学生评价与最终的考核成绩关联起来,通过这种方式强化教师的责任意识与职业素养,为建筑力学课程的高效、有序实施,夯实人才基础。

最后,高职院校要定期邀请企业优秀人员,以兼职教师的身份将业内先进的理论知识以及技术工艺等,分享传递给学生,有利于增强整体教学成效,达成“立德树人”的根本教育目标。

(三)结合课程主要特点,创新优化教学模式

技术型人才与应用型人才是高职院校重点育人方向和目标,对此高职院校的教师要在充分掌握建筑力学课程性质与特点的基础上,以技术型人才、应用型人才的养成为目标,创新优化传统的教学模式,注重理论教学与实践教学的深度结合,同时要将课堂的主动权交给学生,通过新颖有趣且丰富多元的教学活动,充分调动学生参与课程学习的积极性与主观能动性,培养学生自主学习能力、深度思考能力及主动探究能力等素养,为职业生涯的长效、健康发展提供有力的支持。例如,教师可利用信息技术、大数据技术、多媒体设备等先进的技术手段,将复杂抽象的理论知识,转变成直观、简单的图片、视频、音频,既能够打破枯燥、沉闷的课堂氛围,提高学生的学习意愿,又能够使学生在寓教于乐的环境下,将理论力学和材料力学等知识内化于心、外化于行,强化理论教学效果。除此之外,高职院校还要注重校企合作,组织学生到施工现场进行参观学习,促使建筑力学的课堂教学与工程实践紧密结合,促进学生动手操作能力及自主实践能力的良好发展,为学生日后的顺利就业奠定坚实的基础。

综上所述,高职院校建筑力学课程的改革与创新,要以学生实际及课程特点为支撑,不断优化教学内容、改进教学模式,从根本上培养学生学习兴趣与欲望的同时,助力技术型人才、应用型人才的有效培养,为我国建筑行业的可持续发展提供可靠的人才保障。

参考文献:

[1]陈智科,李巍娜.课程思政考核评价探析:以高职院校“建筑力学”课程为例[J].广西城镇建设,2024(7).

[2]陈惠惠,付佳佳.高职院校“建筑力学与结构”课程教学改革研究[J].河北能源职业技术学院学报,2024(1).

[3]郑维成,吕淑娟.基于“岗课赛证”融通的建筑力学与结构课程教学改革探究[J].职业教育,2023(31).

[4]崔恩文.结构力学求解器在高职院校《建筑力学》教学中的应用[J].房地产世界,2022(21).

[5]张巨虹.融合工程实践的高职建筑力学课程改革[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2022(4).

[6]王媛.基于职业技能培养的高职建筑力学与结构课程教学改革与实践探索[J].现代职业教育,2021(27).

(作者单位:江苏联合职业技术学院东台分院)