基于语文核心素养的整本书阅读语文活动研究

作者: 钟苏雨

摘 要:本研究基于多元智能理论和初中语文新课程标准,以七年级下册第三单元教学为例,通过整本书阅读《俗世奇人》作为切入点,探索了整本书阅读活动在提升学生语文核心素养中的应用。研究强调聚焦语文核心素养,设定层递目标,注重过程评价,鼓励多元成果,并实施跨学科教学,以实际阅读情境促进学生语文核心素养的发展。

关键词:语文核心素养;整本书阅读;项目化学习

一、基于语文核心素养的《俗世奇人》整本书阅读项目描述

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务,激发学生的好奇心、想象力、求知欲,促进学生自主、合作、探究学习。”七年级下册第三单元导语中提到:“本单元的课文都是关于小人物的故事。这些人物虽然平凡,且有弱点,但他们身上常常闪现优秀品格的光辉,引导人们向善、务实、求美。”基于此,笔者通过任务驱动开展七下第三单元大单元阅读,并组织师生进行《俗世奇人》整本书阅读活动。以下为阅读活动项目设计介绍。

路径一:统筹目标,创建支架(如下表1)。

路径二:聚焦知识,分解任务。

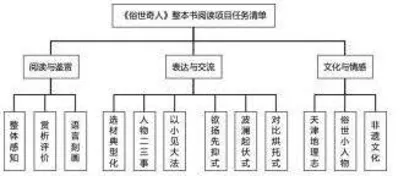

人物阅读和描写是七年级语文学习的重要内容,《俗世奇人》阅读活动任务清单如下图:

路径三:强化过程,多元成果。

阅读活动设置了项目化学习记录表,结合分解任务进行过程性评价。具体如下页表2:

《俗世奇人》整本书阅读举行了阅读分享会,以小组为单位,选取书目中的其中一篇综合展示对文本的理解,活动过程也按照“主题内容(30分)”“语言表达(20分)”“仪表仪态(10分)”“多媒体制作(10分)”“小组配合(10分)”“创意表演(20分)”等维度设置了成绩记录表。

路径四:总结反思,促进成长。

学生经历了“感知文本—理解文本—洞见文本—呈现文本”的阅读过程,最后是对阅读中的收获和不足进行总结性评价,以促进高质量阅读能力的提升。

二、项目思考:聚焦语文核心素养,凸显项目化学习特点

笔者在推动《俗世奇人》整本书阅读活动的实践中,也对整本书阅读主题式项目化学习有如下思考。

(一)聚焦语文核心素养,确定层递目标

整本书阅读项目式学习设置目标可遵循如下原则:

其一,体现语文学科工具性和人文性的结合。整本书阅读项目化学习要落实语文课程的“工具性”,以语言的积累、建构和运用为基础,以阅读和写作为发展目标,也要坚持语文的“人文性”原则,呈现整体感知、形象建构、情感体验等元素。如,《俗世奇人》整本书阅读要立足于书本中简洁、俏皮、幽默的天津方言,又要关注天津人直率真诚、乐观幽默的性格,清末民国初年天津卫独特的市井风情百态等浓郁的天津地域色彩,体现语文学科的本质属性。

其二,坚持精读和泛读的高质量相辅相成。阅读活动的终极目标在于“获得”,整本书阅读项目要获得字里行间的精细、精妙和人物精神世界的精微和精深,这就要求辅之以“旁批”“读书笔记”等精读方法;同样,整本书阅读项目也在锻炼学生快速捕捉关键信息的能力,以略读和泛读来训练整体感知能力、归纳概括能力。

其三,整本书阅读项目坚持自主学习和合作探究的融合。阅读是个人行为,体验过程不可替代,阅读项目过程中搜集资料和处理文本信息的任务,既可个人完成,又可分工合作。对于难度系数较高、环节较丰富的任务,学生则可以通过小组合作探究的方式开展实践探究、创新创造,进而实现“做中学、学中做”。

(二)关注过程评价,鼓励多元成果

其一,评价主体倡导多元化,重视个人、小组和师长相结合。对于整本书阅读项目式学习来说,评价主体首先是阅读者本身,对文本理解的过程,包括不可量化的语言感知力、内容共情力、思维同理心等,甚至对阅读行为的叙事,都是个人行为,需要自我本身的评价和认可;而项目的动手操作、作品展示、朗诵演讲等多种方式,以及个人在项目中的贡献力、小组的配合融洽度等,则可分别由小组其他成员、其他小组或者师长评价。

其二,评价模式重视过程性和阶段性。整本书阅读项目分阶段性任务、分解性任务和成果呈现,同样需要匹配阶段性、分解性的过程评价,真实记录学生参与项目的过程,对学生在过程中的个人表现、小组表现,以及分阶段的成果、对项目中不同元素进行多元化记录和评价,进而鼓励过程努力、激发实践动力,促进多元成果的效果。

其三,评价内容要兼容当下的成果质量和发展潜力。长善救失、因材施教是基于人身心发展的教育原则,阅读项目推动中,关注学生个体起点,鼓励发展进步空间;关注学生付出努力程度,肯定成果凝聚的勤奋和汗水;注意学生发展潜力,鼓励学生超越自己。总之,评价的赋分偏重于实践主体的进步空间、自我增值,把活动主体的“进步”、能力的“增值”作为评价中重要一环,重视增值评价。

(三)有效跨学科教学,促进深度融合

《广东省义务教育阶段课程实施办法(2024年版)》中提到:“学校要开展跨学科主题学习,注重培养学生在真实情境中运用综合知识解决问题的能力。原则上,每门课程平均应有不低于10%的课时开展跨学科主题学习。”整本书阅读的发展趋势也从传统的单一学科向多维领域渗透和发展。

其一,整本书阅读的跨学科项目是多方资源的融汇贯通。从校内资源来说,整本书阅读跨学科首先是指导教师的跨学科,教师不仅仅关注本学科知识内容,还要关注学科的外延。这就对教师教研提出更高要求。其次,校内资源还包括学校教学设施设备的融合,如图书馆、阅览室都要给项目组提供支持和帮助。另外,从校外资源来说,整本书阅读活动的高质量“获得”也与地区图书馆、书店书吧、广播电视电台有声频道,甚至一些校外专家等社会资源的支持力度有很大关系。

其二,整本书阅读的跨学科主次要清晰,层次要分明。跨学科并非大杂烩,它一定是以某学科核心素养为主,融合其他学科的相关知识,前者是对后者的引领和要求,后者是对前者的补充和升华。以《俗世奇人》整本书阅读项目式学习为例,必然以语文核心素养为基础。在课前演讲的过程中,涉及PPT的制作,于是产生了信息学科的辅助;在作文教学之人物描写中,涉及人物特写和素描,于是需要美术学科;在理解“俗世”和“奇人”的文化内涵时,需要地理学科,了解天津卫的地理位置及民国的文化历史;在读书会上涉及舞台和小品,那就需要音乐学科的升华。跨学科的每一步都是项目的需要,在主要学科核心素养的养成过程中融合其他学科,最终实现培养学生素养的目的。

其三,跨学科项目式设计学科知识与教学进度要相匹配。《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》对学段知识和素养有清晰明了的宏观要求,界定了学生个体在特定教学时段、不同学科应该学会什么知识和具备什么能力,这反映了国家对学生学习过程的基本规范与学习结果的真实期望。跨学科项目式学习要与同一学段的知识点相匹配,与有序的教学秩序相吻合,尊重学段要求,明晰语文学科的体系和相关学科要探究的问题。

整本书阅读项目式学习以真实的阅读情境落实语文学科任务,以具体的阅读实践来推动学生的思考,进而构建语文知识体系、能力系统,培养学生语文核心素养,每一个阶段和环节都需要罗列具体的学科目标、体现阅读的价值,进而去挖掘阅读背后的文化内涵,树立学生的文化自信。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]广东省义务教育阶段课程实施办法(2024年版)[EB/OL].(2024-09-18)[2025-02-12].https://edu.gd.gov.cn/zwgknew/gsgg/content/post_4495766.html.

[3]裴颖.基于单元读写的中学语文项目化实践研究——以统编教材七下第三单元为例[J].语文教学与研究,2023(08).

[4]何宝群,程少波.项目式课程的体系建构与教学模式创新[J].中国基础教育,2024(01).

[5]桑国元,叶碧欣,黄嘉莉,罗颖.构建指向中国学生发展核心素养的项目式学习标准模型[J].中国远程教育,2023(06).

[6]杨明全.核心素养时代的项目式学习:内涵重塑与价值重建[J].课程·教材·教法,2021(02).

[7]张秋玲,牛青森.新版课程标准解析与教学指导[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[8]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土事件[M].北京:教育科学出版社,2021.