基于核心素养的小学科学探究式教学实践

作者: 郑洪涛

《义务教育科学课程标准(2022年版)》明确指出,科学课程应通过探究式学习,引导学生在真实情境中建构科学概念,形成科学态度。本文以粤教版小学科学三年级上册“它们占据空间吗”一课为例,基于兰本达“探究—研讨”教学法,通过“问题导向—实验验证—生活迁移”的路径,探索如何在科学课堂中落实核心素养培养目标。课程设计聚焦“物质占据空间”的核心概念,通过阶梯式实验活动,培养学生实证意识与创新思维,为小学科学教学提供可操作性范例。

一、教学背景分析

(一)学科逻辑与学情研判

从学科知识体系看,“物质占据空间”是理解物质特性的基础概念。三年级学生已具备固体、液体、气体的初步认知(粤教版二年级下册“物质的状态”),但对空间占位的抽象理解仍存在认知冲突。前测显示,78%的学生能直观判断固体、液体占据空间,但对气体占位的理解正确率仅为32%,普遍存在“看不见即不存在”的迷思概念。

(二)教学价值定位

本节课处于“物质世界”单元承启节点:既是对前序课程的具体化延伸,又为四年级“物态变化”奠定理论基础。通过具身化实验活动,可有效突破“气体占据空间”的认知难点,发展“证据推理”“模型建构”等科学思维(见下图)。

(三)素养目标设计

基于新课标四维目标框架,设定如下教学目标:1. 科学观念:通过实证建立“物质三态均占据空间”的概念模型;2. 科学思维:运用对比实验法分析现象,发展归纳推理能力;3. 探究实践:能设计控制变量实验验证猜想,形成严谨求真的科学态度;4. 态度责任:运用科学原理创新解决生活问题,树立科技服务社会的意识。

二、教学策略设计

(一)双主线驱动架构

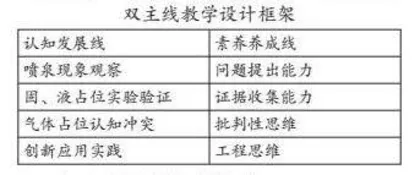

采用“认知发展线”与“素养养成线”双轨并进模式(见下表)。认知线遵循“现象观察→矛盾冲突→概念重构”路径;素养线贯穿“质疑精神→实证意识→迁移能力”梯度发展。

(二)阶梯式实验群设计

设置三级实验梯度:1. 基础验证层(乌鸦喝水实验):通过水位变化可视化固体、液体占位;2. 认知冲突层(密闭吹气球实验):制造“气球无法膨胀”的认知矛盾;3. 概念建构层(浸不湿纸巾实验):通过控制变量法验证气体占位。

三、教学实践过程

(一)情境锚定:制造认知冲突

以江门园山湖音乐喷泉为导入原型,利用塑料瓶、软管制作简易喷泉装置。当学生观察到水位下降与喷泉形成时,教师设问:“喷出的水原先占据什么空间?气体是否‘让出’了位置?”此设计实现三重目的:1. 衔接地方文化资源,增强学习代入感;2. 制造“气体空间让渡”的直观现象;3. 引发“物质占位”的元认知冲突。

(二)实验探究:建构科学概念

在本环节,将通过三个层层递进的实验,引导学生深入探究固体、液体和气体占据空间的特性,逐步构建科学概念,培养学生的科学探究能力、思维能力以及数据处理能力。

1. 实验1:乌鸦喝水的科学重构。改进传统演示实验,提供多种材料(石子、泡沫块、木块),要求学生定量记录水位变化数据。

关键设问:“放入20颗石子后,水位上升2cm,能否建立占位体积的数学模型?”

【设计意图】通过让学生尝试建立数学模型,培养学生的数据处理能力和逻辑思维能力,加深学生对固体占据空间特性的理解,使学生从定性观察上升到定量分析,进一步构建科学概念。

2. 实验2:吹气球比赛的认知突围。

设置对照组实验:A组:密闭瓶口吹气球(失败)。B组:瓶底穿孔吹气球(成功)。

引导学生绘制气体流动示意图,理解“空间置换”原理。

【设计意图】利用竞赛机制激发学生的参与热情,让学生在对比实验中直观感受气体占据空间的现象,引发学生对气体占据空间原理的思考。进而通过绘制气体流动示意图,将抽象的气体流动过程具象化,帮助学生更好地理解气体占据空间的原理,培养学生的科学思维能力和图形表达能力,让学生在探究过程中构建科学概念。

3. 实验3:浸不湿纸巾的魔法解密。

进阶挑战:提供不同形状容器(锥形瓶、广口瓶),探究倾斜角度对实验结果的影响。

思维提升:通过控制变量法排除干扰因素,强化实证精神。

【设计意图】通过有趣的实验现象和设置进阶挑战,引导学生运用控制变量法进行实验探究,培养学生的科学探究能力和实证精神,让学生在实验过程中发现问题、解决问题,深化对空气占据空间概念的理解,构建更完善的科学概念体系。

(三)迁移应用:培育创新素养

1. 生活问题解决场。呈现真实情境问题:“快递易碎品为何用气泡纸包装?”“充气城堡如何实现快速收纳?”引导学生运用课堂原理进行解释,并设计改进方案。

2. STEAM项目延伸。布置跨学科任务:利用占位原理设计节水装置,融合工程设计与数学计算,培养综合实践能力。

四、教学成效与反思

(一)学习效果评估

通过后测发现:气体占位概念理解正确率提升至89%;92%的学生能独立设计控制变量实验;涌现出“智能水位报警器”等创新设计方案。

(二)教学创新点

1. 认知冲突策略:利用非常规实验现象打破前概念;2. 量化探究导向:在传统观察中融入数据记录与分析;3. 本土资源整合:将地方科技景观转化为学习素材。

(三)改进方向

1. 需加强跨学科融合的深度设计;2. 可引入传感器技术实现实验数据可视化;3. 应建立长期追踪机制评估概念保持率。

五、结论

实践表明,基于认知冲突的实验群设计能有效促进概念转变,而真实情境的迁移任务则可显著提升创新素养。在“双减”政策背景下,此类探究式教学范式为小学科学课堂提质增效提供了可行路径。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2][美]兰本达,P.E.布莱克伍德,P.F.布兰德韦恩.小学科学教育的“探究—研讨”教学法[M].陈德彰,张泰金,译.北京:人民教育出版社,2003.

[3]张红霞.科学教育中的迷思概念及其转变策略[J].课程·教材·教法,2015(06).

[4]蔡铁权.科学概念转变教学的认知冲突策略研究[J].全球教育展望,2007(03).