基于科学探究培养的高中生物学实验教学研究

作者: 杨智群 钟艳

摘 要:文章以“探究互花米草的入侵机制”为例,立足生物学核心素养培养要求,应用科学进展创设情境,通过模拟答辩等角色扮演活动,引导学生进行科学探究,培养实验设计、解读数据和社会议题评估等能力,促进学生的全面发展。

关键词:科学探究;情境;实验教学;角色扮演;高中生物学

中图分类号:G633.91 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)04-0096-04

一、 基于科学探究培养的生物学实验教学模式构建

科学探究作为生物学学科核心素养的重要组成部分,是课堂教学及考试评价的重点。科学探究是一种综合的能力,包括观察能力、提出问题的能力、制订并实施方案的能力、获取证据或数据的能力、表达和交流的能力等素养水平。

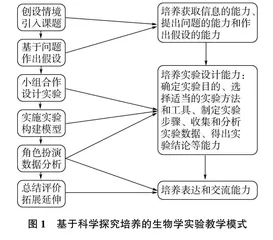

生物学实验教学是培养学生科学探究的重要途径。实验教学作为生物学课程的特点,既可以是动手、观察类的实验活动,也可以是以问题解决为特点的探究活动。在全国各省市生物学试题中,实验题的考查趋于综合化,融合了农业生产、医药等不同领域的情境,要求学生设计可行的实验方案,写出预期实验结果,或是根据图表给出合理的实验现象解释,对学生的科学探究能力有更高的要求。而此类题型一直是学生学习的难点。通过研究调查,实验课课时不足、内容局限于教材、教学模式单一和评价方式以纸笔测验为主等问题的存在大大削弱了学生的学习积极性,无法充分落实科学探究的培养。基于此,文章在传统教材实验以及科学史实验的基础上,结合科学前沿进展,整合情境资料,创设一个操作性高的探究性实验教学模式(图1),希望对学生以及一线生物学教师的教学工作提供一些帮助。

图1 基于科学探究培养的生物学实验教学模式

二、 基于科学探究培养的生物学实验教学案例

(一)创设情境 引入课题

组织学生观看2023年国际生物多样性日宣传视频,了解“从协议到协力:复原生物多样性”等内容,引导学生思考生物多样性丧失的原因,创设生物入侵情境。

资料1:崇明东滩是世界著名的河口滩涂湿地。由于受到淹水以及盐度胁迫等的影响,生长于东滩的植物主要有两种,分别是芦苇和海三棱藨草。然而,为了快速促淤,获取更多的土地资源,相关部门在没有进行有效安全评估的情况下,将互花米草大面积种植在东滩。互花米草的分布面积扩张很快。它的入侵使海三棱藨草面积迅速减小,也给芦苇造成了一定的影响。

学生结合资料提出如下疑问:互花米草快速入侵崇明东滩的原因?如何治理互花米草?

设计意图:大胆启用科学情境,激发学生的学习兴趣,训练学生观察和获取信息的能力,促进学生积极地参与新知学习。

(二)基于问题 作出假设

学生进行小组合作讨论后,提出互花米草的入侵机制,如图2所示。

图2 互花米草入侵机制(改自邓自发)

设计意图:立足学生的“最近发展区”,搭好问题“支架”,帮助学生在原有知识水平上进行提高。

(三)小组合作 设计实验

教师展示赵广琦等人的《芦苇与入侵植物互花米草的光合特性比较》研究成果,引导学生分析实验的自变量、因变量、因变量检测指标、因变量检测方法和无关变量。

学生进行交流讨论,回答问题:①自变量:植物的种类;②因变量:光合特性;③因变量检测指标:净光合速率、光补偿点、光饱和点和胞间二氧化碳浓度等;④高中阶段常用检测方法:利用传感器或液滴移动法检测二氧化碳的消耗速率、氧气的释放速率和半叶法检测有机物的产生量等;研究人员常用检测方法:便携式光合作用测定仪等;⑤无关变量:温度、幼苗长势和测定部位等。

考虑到高中阶段实际学情,教师对实验目的进行简化设计——探究互花米草与芦苇的净光合速率日变化进程(实验1),并要求学生在学习任务单上书写实验思路。在教学过程中,教师引导学生巩固实验思路的书写原则,如取材分组、实验组和对照组的处理和因变量检测等。最后,教师利用希沃展台,展示高质量的以及具有代表性错误的实验思路,与学生一起分析、评价(表1)。

教师展示实验2:盐度是沿海地区最为普遍的环境胁迫因子,对植物的存活、生长和分布都有重要影响。海三棱藨草和互花米草对不同盐分的适应差异,导致二者不同的分布格局。学生以海三棱藨草和互花米草幼苗为例,设计实验验证以上入侵机制,写出实验思路(表1)。

设计意图:将课堂还给学生,让其独立在新情境中进行实验思路的设计,训练学生获取信息、表达交流的能力。在迁移训练中,持续加深学生对实验思路书写流程的理解和掌握,培养科学思维,提高实验设计能力。

(四)实施实验 构建模型

根据上述两个实验思路,学生尝试设计表格记录“互花米草与芦苇的净光合速率日变化进程”和“不同盐度对互花米草和海三棱藨草幼苗的株均生物量和株高的影响”两个实验的原始数据(表2、表3)。

教师展示科研人员对原始数据处理后获得的数学模型:

设计意图:设计实验数据记录表是高中阶段比较常见的考查形式。学生在设计和绘制表格的过程中,分析、综合和概括的思维能力得到提升,获取和分析数据的能力得以发展。同时,学生结合已有的科研成果,理解构建数学模型对表征数据变化的重要性。

(五)角色扮演 数据分析

教师介绍答辩委员会组成和答辩流程,将学生分为A、B两组,A组分析图3,B组分析图4。每组派1名学生上台进行汇报,报告内容包括:描述实验数据、解释实验现象和得出实验结论。汇报结束之后,由另外一组的答辩委员会对该组汇报结果进行提问,如实验数据的描述是否正确、实验结果和实验结论的表述是否严谨等,并完成“模拟答辩”评价量表(表4)。

A组学生分析图3后发现,芦苇在9:59—15:10 的净光合速率明显小于互花米草。互花米草的净光合速率从早上开始逐渐增加,在中午时达到高峰,之后开始缓慢下降,而芦苇表现出明显的“午休”现象。由此可见,互花米草具有较高的光能利用率,能迅速积累生物量,更容易在竞争中胜出。活动中,B组“答辩委员会”成员提出疑问:为什么芦苇的净光合速率明显小于互花米草?该问题超出A组学生的知识范围,教师进行资料补充:芦苇和海三棱藨草均为C3植物,而互花米草是一种C4植物。一般来说,C4植物的光合速率、光饱和点和光补偿点都比C3植物高。

B组学生结合图4发现,海三棱藨草在0和 0.4%盐度下生长良好,3.2%盐度下死亡,而互花米草在4种盐度下都能正常生长,株生物量以及株高在3.2%盐度下显著降低。该结果表明,互花米草能适应更广范围的土壤盐度,有利于其迅速入侵崇明东滩。

优点:

需改进之处:

设计意图:新课程改革要求评价方式要客观化和多元化,要改变以往书面测试为主的单一测评方式。角色扮演活动训练了学生表达与交流的能力,在评价学生对实验掌握情况的同时,又能帮助学生体验科研工作情景,学会合理地评价他人实验成果,促进对科研领域的认知。

(六)总结评价 拓展延伸

教师提出问题:通过对上述2个实验结果的分析,能否提出一个新的研究课题?

学生踊跃发言,例如探究互花米草入侵对崇明东滩鸟类多样性的影响、探究淹水对互花米草和海三棱藨草幼苗的影响、探究崇明东滩互花米草的天敌分布情况和探究互花米草的繁殖能力等。

资料2:上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程案例:工程于2013年9月正式开工,投资总额达11亿元,工程主体于2017年年底完工。目前,在东滩保护区范围内,鸟类物种数和种群数量显著增加,互花米草入侵态势得到了根本性扭转,土著植被群落重建的效果明显。2017年11月,在第三届国际生物入侵大会上,本工程的相关成果作为全球入侵物种防控工作中中国的国家性行动方案代表成果之一,在大会主展区进行重点推荐。

提出问题:为防止互花米草的过度入侵,应采取哪些方法加以处理防治?

学生结合实验结果,提出自己的主张,如拔除、火烧、喷洒农药和释放天敌等。

设计意图:与2023年国际生物多样性日主题相呼应,要将协议转化为恢复生物多样性的实际行动中来。多则情境性资料层层深入,逐步进行STS教育,帮助学生解决实际生产生活中遇到的生物学问题,学会提出具备探究价值的研究课题,提升社会责任感。

三、 思考与建议

文章研究针对当前高中生物学实验教学中的薄弱环节,创设主线化情境,挖掘和整合科研进展中培养学生科学探究的素材,设计角色扮演等学生活动,让学生成为课堂的主体,促进观察、实验设计和分析数据等能力的提高。在模拟答辩环节,发现部分同学能根据数学模型提出超出高中知识范围的问题。这对教师的知识水平和教学机制提出了较高的要求,需要教师不断精进业务能力,保持终身学习。

参考文献:

[1]吴成军.基于生物学核心素养的高考命题研究[J].中国考试,2016(10):25-31.

[2]陈中义.互花米草入侵国际重要湿地崇明东滩的生态后果[D].上海:复旦大学,2004.

[3]邓自发,安树青,智颖飙,等.外来种互花米草入侵模式与爆发机制[J].生态学报,2006(8):2678-2686.

[4]赵广琦,张利权,梁霞.芦苇与入侵植物互花米草的光合特性比较[J].生态学报,2005(7):1604-1611.

[5]陈中义,李博,陈家宽.长江口崇明东滩土壤盐度和潮间带高程对外来种互花米草生长的影响[J].长江大学学报(自科版),2005(2):6-9,103-104.

[6]李博,马志军,吴纪华,等.植物入侵生态学:互花米草案例研究[M].北京:高等教育出版社,2022:230-233.