地方院校机械原理课程高阶教学模式探索与实践

作者: 张涵 赵军 马雪亭 周岭 丁羽 王海明

摘 要:针对自身地方院校机械原理课程教学中学生工程能力培养存在的问题,重新审视人才培养目标,解读新工科、工程教育专业认证背景对工程人才提出的要求,结合该校学情,引入高阶教学模式,就教学理念、教学内容、教学体系、教学方法和评价体系五个方面进行积极探索与实践。结果表明,高阶教学模式下该校学生工程能力培养得以提升,效果良好。

关键词:地方院校;工程能力;高阶思维;教学模式;机械原理课程

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0035-05

Abstrast: In view of the problems existing in the training of students' engineering ability in the teaching of Mechanical Principles in local colleges and universities, this paper re-examines the training objectives of talents, interprets the requirements of the certification background of new engineering and engineering education for engineering talents, and combines the learning situation of our school to revise the training objectives of this course and introduce the advanced teaching mode. The teaching concept, teaching content, teaching system, teaching method and evaluation system are actively explored and practiced. The results show that the engineering ability cultivation of students in our school can be improved under the advanced teaching mode, and the effect is good.

Keywords: local colleges and universities; engineering capability; higher-order thinking skills; teaching mode; Mechanical Principles course

塔里木大学是兵团与教育部共建的地方院校,位于新疆塔克拉玛干沙漠边缘的阿拉尔市,为新疆经济与社会培养了大批当地高度认可的优秀高级应用型人才,在南疆具有重要影响。机械原理在机械类专业人才培养工程能力与素养方面具有不可替代的地位和作用,但原有课程培养模式不能契合新疆发展历史新机遇、新工科对人才要求,在此背景下,结合新工科理念及要求,构建凸显工程能力、创新能力培养的高阶课程教学模式,并积极进行探索。

一 问题提出

塔里木大学(以下简称“我校”)位于新疆塔克拉玛干沙漠边缘的阿拉尔市,是兵团和教育部共建的地方二本院校,培养的60%以上的毕业生服务于新疆尤其是南疆,为当地发展提供了大批“下得去、用得上、留得住、干得好”的技术人才,深得当地肯定和认可。

我校工程人才培养定位:立足南疆、面向兵团、服务新疆,具有扎实的自然科学基础知识和宽厚的机械工程、控制工程等多学科交叉的基本理论及工程知识;精于实践、勇于创新,能够胜任机械工程领域的设计制造、工程应用、生产管理和技术服务等方面工作的应用型高级技术人才。

基于南疆独特的地理及气候条件,主要种植经济类作物,包括棉花、库尔勒香梨等,属于大规模性种植,地域特色明显。随着当地经济的快速发展和经济转型,“提质增效”内涵式发展理念对我校工程技术人才的培养提出更高要求。除了熟悉当地生产实际、人文背景,解决生产发展中面临的各种实际问题,还要有预判和创新能力,即具有大工科观、应对变化、面向未来的工程型人才。

机械原理作为机械类专业一门必修的核心基础课,是研究机器与机构基础理论与方法的学科,适应各类机械专业知识学习和从事各类机械技术及管理工作。在培养高级工程技术人才的全局中,具有极其重要的作用。

我校机械原理课程教授的对象是机制、农机等五个本科专业的大二学生,每年有接近500人。

但是近些年在机械原理课程设计和毕业设计中存在两个问题。第一,在课程设计环节。学生按照给定题目设计过程中,运用理论知识结合具体工程实际进行分析、机构综合能力较弱,设计方案雷同;机构综合多数是几种机构的简单排列,机构组合的逻辑分析不足。第二,毕业设计环节。机器或机构设计过程中,方案总体设计及总体尺寸确定、技术和工艺参数确定不能很好结合当地生产实际或工作环境,解决实际问题的工程能力也不令人满意。

对照问题反思机械原理课程教学,原因在于课程教学的工程能力培养不足。

因此,探索一种适合我校人才培养定位,同时结合本课程特色的教学模式,历史性地摆在了面前。

二 问题分析

站在新的经济转型时代节点,重新审视我校人才培养定位,解读新工科、工程教育专业认证对人才培养要求,分析问题症结,查找问题根源,探索解决途径。

我校工程人才培养定位:倾向于设计—制造—运行的现场型工程师,同时又具有创新能力即高级应用型人才的培养。工程教育专业认证背景下,本科工程人才聚焦于解决复杂工程问题能力的培养[1]。新工科,“新”内涵表现在面向未来的工程人才培养[2]。

工程能力即解决工程实际问题能力,是工程人才知识储备和能力结构的综合体现,除了相应的知识储备,重要的是利用基础理论知识分析、解决工程实际的能力,还包括创新能力[3]。

复杂问题最主要特征是:必须运用深入的工程原理经过分析才可能解决。这就要求理论教学必须包括足够深入的基本原理,强调学生分析和使用典型思想和方法,具备扎实的理论基础及分析问题能力[1],即高阶思维能力。

剖析课程教学过程出现的问题,归纳总结是教学模式不能较好契合工程教育本质,具体体现在以下几个方面问题。

(一) 教学目标操作性不强

课程培养目标从教师角度出发制定,目标中的“掌握”“熟悉”不够明确,操作性不强[4]。

(二) 教学理念落后

目前,课程教学模式仍然重视理论、重知识体系及逻辑,即采用科学模式进行课程教学。疏于挖掘理论背后蕴含的工程问题,学生的工程能力培养目标不能较好落实。

(三) 教学内容结构需要调整,内涵需要拓展

考虑自身院校学生的实际情况,本课程坚持选用优秀教材。授课过程发现三个问题:①从机构设计的逻辑看,章节结构需要调整;教材的章节按照机构分析—常用机构分析及设计—机械运动方案设计这一逻辑安排,与机构设计逻辑不符。②教材中机构组合的内容太少:本课程最终落脚点是机械系统方案设计,需要用到至少2种的机构组合,该部分内容是能力培养不可缺少的理论支撑。③各章节有关学科前沿、行业动态的内容相对缺乏。

(四) 教学体系

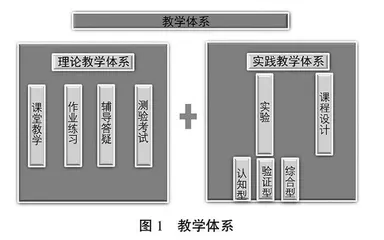

教学体系包括:理论课56学时,实验课8学时,课程设计一周(5天),如图1所示。教学体系重理论,轻实践,缺乏工程能力培养环节。

(五) 教学方法

理论课主要是传统课堂教学,教师灌输,学生接受;教师讲教材,学生听教材。教学过程中采用的启发式、探讨式等教学方法,囿于整体教学方法指导,不同知识点对应的最适合的教学方法缺乏探讨和研究。

图1 教学体系

(六) 评价体系

评价体系及其构成如图2所示。成绩主要以期末考试为主,重视学生理论知识考核,缺乏过程与工程能力的考核与评价,偏离了本课程性质与培养目标。

(a) 理论课考核体系构成 (b) 课程设计考核体系构成

图2 评价体系及其构成

三 教学探索与实践

反观课程教学,结合课程性质及人才培养定位,引入高阶教学模式,将工程能力培养融入课程体系,结合我校学情,探讨高阶教学模式下的教学理念、教学内容等,并进行实践。

高阶思维(Higher-order Thinking Skills)源于布鲁姆等人的认知分类学,该理论将学习目标从低到高分成六类:记忆、理解、应用、分析、评价和创造。后三个则属于高阶思维,主要解决劣构问题,体现的是学习者的问题求解能力、决策能力等方面。让学习者投入到运用高阶思维的学习活动称之为高阶学习,与之匹配的教学模式是高阶教学模式[5]。

(一) 制定具有可操作性的课程教学大纲

研究我校学情。我校属于地方二本院校,加上地理位置偏僻,学生文化基础普遍较弱;其次,大二学生工程背景较弱,第一次接触与工程实际紧密贴合的课程,工程理解力不足、想象力缺乏。据此,结合我校学情,从学生角度出发修正课程培养目标为课程学习目标[4]。

(二) 采用适合工程教育的实践教育理念

工程取自于实践,工程教育的目标是培养学生成为合格的工程实践者,因此,摒弃以科学教育模式教育工程师的教育理念,采用注重“做中学”的实践教育理念[6]。

实践教育理念下的理论教学强调主动学习,实践教学强调主动实践。

(三) 整合教学内容结构,优化教学内容

高阶教学模式下的教学内容更加开放,内容更加复杂,内涵更加丰富[5],所以要整合、优化、拓展教学内容及其结构,使之符合高阶教学模式要求。

首先,按照“设计”这一逻辑主线,将教学内容结构重构为:机构的运动设计—机构的动力设计—机械系统的方案设计(图3)。同时借鉴清华大学、上海交通大学等机械原理教材及其他院校课程设计指导书中相关机构组合内容,进行补充和完善,为后续机械系统方案设计、机构创新设计提供理论支撑。

动态补充学科发展前沿内容,介绍行业发展新动态,社会发展实际,使教学内容更加丰富,内涵得以拓展。

作为地方院校,区别于研究型、创新型人才培养,在教学过程中,对教学内容进行整合,注重具体知识的掌握及其与工程实际的结合,知识体系的完整性、逻辑性、复杂公式的推导等过程不作重点,突出“应用”,做到有所为有所不为[7]。

(四) 构建新教学体系

工程教育不仅要求学生对技术基础知识有更深刻的理解,更需要创造必要的环境和方法帮助学生理解工程实践环境下工程人员的思维、能力和行为[8]。应用型高校在产教融合中培养人才的优势可能凸显[9]。

基于此,构建“理论教学—设计训练—探讨课—实验课—课程设计—学科竞赛”这一面向工程能力培养的六位一体新教学体系,如图4所示。

缩减理论教学,增设工程实训。在理论教学环节,缩减原来的56学时为52学时,增加课后设计训练和4个学时的探讨课。

设计训练作为大作业设置,内容为凸轮轮廓曲线设计、连杆机构设计,设计完成后到实验室动手搭建,并结合相关软件分析机构的运动参数,初步培养分析问题能力。

增设4个学时的探讨课。结合当地农机装备,抽离出具体某一工程问题进行题目设置,每年动态更新。该部分不设标准答案,没有唯一,只有相对合理、可行,契合工程实际。