新工科背景下地方院校一流专业人才培养模式构建与实践

作者: 黄永江 李昊 刘晓民

摘 要:基于国家对高等院校工科人才培养提出的新要求,全面分析了我国地方院校在一流专业建设过程中存在的共性短板,以问题为导向,结合内蒙古农业大学农业水利工程国家级一流专业的建设过程,从人才培养方案、课程建设、协同育人及教学质量保障等方面探索了一流专业建设与实践,构建了 “行业指导、校企联合、产学融合、协同育人”的人才培养新模式,为地方院校在一流专业建设方面发挥示范辐射作用。

关键词:新工科;一流专业;OBE理念;协同育人;人才培养模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0031-04

Abstract: Based on the new requirements put forward by the country for the cultivation of engineering talents in higher education institutions, this paper comprehensively analyzed the common shortcomings in the construction of first- class majors in local colleges and universities in China. This study is problem-oriented, combined with the construction process of the national first-class major of Agricultural Water Conservancy Engineering in Inner Mongolia Agricultural University, and explores the construction and practice of first-class major from the aspects of talent training program, curriculum construction, collaborative education and teaching quality assurance. This research establishes a new mode of talent training, which includes "industry guidance, school-enterprise cooperation, industry-university integration and collaborative education", and plays a demonstration role in the construction of first-class majors for local colleges and universities.

Keywords: new engineering; first-class majors; OBE concept; collaborative education; talent cultivation mode

为了应对全球科技革命新发展,实现我国创新发展新战略,满足高等教育立德树人新要求,2017年2月,教育部提出了“新工科”行动计划,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,该计划对我国高等院校工科教育在人才培养理念、体系、模式、质量及结构等方面提出了新要求。基于国家对高等院校工科人才培养的新要求,高等院校如何全面深化专业综合改革,构建新工科人才培养新模式,培养满足国家战略需求和地方经济发展需要的创新型工程科技人才,是高校必须认真思考和解决的课题。

为深入落实全国教育大会和“六卓越一拔尖”计划2.0系列文件要求,2019年4月,《教育部办公厅关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》,正式启动了一流本科专业建设“双万计划”,提出以“建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业”为目标,做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才。开展一流本科专业建设作为推动“四新”建设,提高高校人才培养质量,实现高等教育内涵式发展的根本途径和重要抓手,对全面振兴我国本科教育水平具有重要意义。

内蒙古农业大学农业水利工程专业历经六十余年的建设与发展,现已成为国家级特色专业、教育部首批卓越农林人才教育培养计划改革试点专业、内蒙古自治区重点建设专业,本专业2014年和2018年连续两次通过专业认证,2020年获批国家级一流专业建设点。近年来本专业依托农业工程和水利工程学科、内蒙古自治区教学示范中心、工程中心、重点实验室等,围绕农牧区水利工程建设和管理等方面开展了教学与研究工作,形成了一定的地区和民族特色,经过专业认证,初步建立了基于OBE理念的人才培养模式,但随着我国工程教育改革创新和水利事业面临新变化,对农业水利工程技术人才培养提出了新要求,面对新的要求,专业在人才培养理念与模式、专业课程设置与课程建设、专业协同育人及人才培养质量保障体系等方面均存在不足。基于上述,本文针对内蒙古农业大学农业水利工程专业,以工程教育认证为抓手,积极推进新工科建设,以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的国家级一流专业为目标,完善专业人才培养模式,提升专业内涵,强化专业特色,在一流专业综合改革创新方面充分发挥示范辐射作用。

一 我国地方院校一流专业建设现状及不足

自2019年我国高校实施一流本科专业建设“双万计划”以来,许多高校围绕一流专业的建设,从多角度开展了相关的探索与实践工作,如张鄂等[1]针对应用型大学的建设与发展,分析了一流专业建设的内涵,讨论了一流专业建设的方法与措施;张晞等[2]通过对江苏20所高校特色专业建设的实证分析,提出产教融合整体推进应用型高校一流本科专业建设的建议;朱爱民等[3]提出地方院校应注重一流专业特色化建设,并构建了一流本科专业建设运行机制和基于大数据技术的专业建设监测评估体系;张婷婷等[4]构建了一流专业课程思政协同育人体系;姜子琦等[5]从本科人才培养方案的修订入手,积极探索了一流本科专业建设背景下地球化学专业人才培养模式的改革;董宪姝等[6]从人才培养模式、课程与教学模式、产学研实践条件、师资队伍建设、质量保证体系等方面着手,探索了一流专业建设与实践;叶鹏等[7]对电气工程专业在“双一流”背景下的人才培养模式进行了探讨;罗运辉等[8]基于一流本科建设背景以OBE理念为导向对印刷工程和包装工程专业的人才培养模式进行了探讨;李慧芸[9]基于OBE理念构建了食品科学与工程一流专业人才培养模式体系;李睿智等[10]以多元智能理论、多学科融合理念和CDIO工程教育理念为研究基础,构建了以满足战略性新兴产业需求为人才培养导向的机械类一流专业人才培养体系。然而对照新工科涵盖的新理念、新模式与一流专业建设目标,一流专业的人才培养仍存在以下不足。

(一) OBE理念融合深度不够

课程教学目标制定注重理论知识的传授,忽略工程认知能力、抽象思维能力及知识运用能力的培养,不能有效支撑毕业要求所对应的内涵观测点,缺乏学生解决工程问题能力培养;教学方式的设计不符合人才成长规律,在知识传授过程中,更注重教师怎么教,而忽略学生怎么学,无法有效实现由被动接受型转变为主动学习型,没有充分体现以学生掌握和应用知识为目标;课程教学目标达成情况评价不全面,缺少对课程考核形式、考核内容及考核结果等评价材料的合理性分析,缺失课程目标评价样本、评价方法、评价过程及评价结果等评价依据合理性分析,很难真实反映学生对知识的掌握情况,无法真正实现持续改进。

(二) 产学研协同育人融合深度不够

校企合作深度不足,教师缺乏工程实践经历,对企业需求了解不足,教学内容与行业企业需求不匹配,行业专家对专业人才培养方案制定参与度低,学校与企业在人才培养过程中没有形成良好的协同效应,无法有效培养学生解决工程问题的能力,没有实质体现面向产出的导向;教师对学科发展前沿、行业发展新动态和面临的新问题缺乏了解,教学内容陈旧,教师的科研成果不能及时转化为教学内容,没有充分利用科研平台、工程中心及重点实验室开展学生创新创业及专业竞赛等活动,无法有效激发学生学习专业兴趣,培养学生创新能力;没有打破原有学科壁垒,缺乏跨学科课程合理设置,无法有效培养学生解决复杂工程问题能力,满足国家社会发展对复合型应用人才的要求。

(三) 人才培养质量保障体系不完善

教学管理体系与教学过程质量监控体系不完善,主要教学环节质量要求不明确、缺乏保障制度;面向产出的评价机制不健全,毕业生培养质量跟踪调查不全面,培养目标与毕业要求达成情况评价依据不足,对人才培养过程中存在的问题反馈不及时,评价结果在持续改进中的运用体现不够,没有实质形成监控—评估—反馈—改进于一体的质量保障闭环体系。

二 新工科背景下农业水利工程一流专业人才培养模式构建与实践

以新工科建设为引领,紧密围绕学校办学定位和发展规划,基于我国农牧业水利事业发展新需求,紧随农牧业水资源高效利用、农田水土环境调控、现代化灌区建设等地区水利行业发展需求,科学确定本专业人才培养目标与培养特色;深度融合OBE理念,紧密结合工程教育专业认证新要求,科学制定本专业毕业要求,优化课程设置,确立有效支撑毕业要求的课程体系;依托学科优势与产学研合作基地,积极开展学生创新创业、专业竞赛及专业实践等活动,通过科研、社会服务反哺教学,构建“行业指导、校企联合、产学融合、协同育人”培养模式,不断提升专业影响力和教育教学水平。

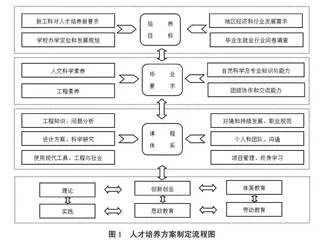

(一) 塑造新工科背景下人才培养方案

基于国家对新工科人才培养的新要求,以“查问题、弥不足、补短板”为出发点,对本专业现行人才培养方案的培养目标与毕业要求达成情况、专业课程设置合理性、教学内容适宜性等方面在学生主要就业行业开展广泛问卷调查;依据学校及学院关于修订本科人才培养方案的相关文件和调查结果,紧密结合工程教育专业认证新标准与新要求,紧扣水利行业发展需求,借鉴相关院校经验,以 “厚植人文素养、夯实学科基础、加强学科融合、强化实践教学、突出专业特色”原则为指导,确定了包含人文素养、自然科学及专业知识、专业能力、协作及交流能力及工程素养等5方面的本专业人才培养目标;通过设计毕业要求对培养目标的支撑矩阵,制定了包含“工程知识、问题分析、设计解决方案……”等12个方面共37个内涵观测点的毕业要求;根据内涵观测点,组织相关教师,进行充分论证,合理确定了支撑课程,建立了毕业要求与课程之间的支撑矩阵,构建了融合“理论、实践、创新创业、思政教育、体育美育和劳动教育”课程体系。在此基础上,多次组织行业专家、用人单位、相关教师及毕业生通过多种方式开展充分论证,不断完善专业人才培养方案,具体制定流程如图1所示。

(二) 打造金课群,构建“三全育人”课程体系

深度融合OBE理念,依据课程对应支撑的毕业要求内涵观测点,科学制定课程教学目标,合理设计教学内容,充分体现理论知识的传授与学生工程认知能力、抽象思维能力及知识运用能力的培养,实现对毕业要求有效支撑;以教学名师为引领,教学团队为依托,对通识课采取“大班授课、小班研讨、分级教学、多元化考核”的方式,重点培养学生学科专业基础能力;专业核心课围绕专业人才培养目标和社会需求导向,优化课程体系与课程内容,充分挖掘专业核心课程的思政元素,把更能体现“家国情怀、法治意识、社会责任、文化自信、人文情怀、工程伦理、工匠精神”等与社会主义核心价值观相关元素的“触点”和“融点”切实落实到核心专业课程中,发挥专业课育人功能,充分利用现代信息技术手段,增强学生学习兴趣;专业选修课注重体现地区特色与跨学科交叉融合,拓宽学生的视野和知识面,培养学生的创新思维。将学生创新创业课程落实到各个教学环节,融入人才培养全过程。全面加强新时代劳动教育,将劳动教育纳入人才培养全过程,构建具有综合性、实践性、开放性、针对性的劳动教育课程体系,实现知行合一,促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。打造有地区特色、专业特长的金课群,构建全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”课程体系,实现“知识传授”和“价值引领”的有机统一。

(三) 加强“产教、科教融合”,健全协同育人机制

充分依托内蒙古农业大学水利类专业建立的产学研用合作平台,全面推进“行业专家进校园,企业专家进课堂,一线教师进企业”,在学生课程教学、专业实习实训、毕业设计、劳动教育、社会实践、思想教育和双师型教师队伍建设等方面开展深度合作,深化产教融合,不断丰富教师工程实践经历,逐步提升学生工程实践能力,着重培养学生解决工程问题的能力;授课教师及时跟踪本学科发展前沿信息,把握学科发展动态,将科研工作的思路、方法带入教学领域,将前沿科学技术研究成果有机融入课堂教学,不断充实本科教学内涵、深化教学内容,充分利用高效节水技术装备与水土环境效应、内蒙古自治区寒旱区水文科学与水资源开发利用等工程研究中心、科技小院、科技园区及科研基地,为学生科研训练、创新创业及专业竞赛等方面提供基础支撑,实现科教深度融合,激发学生学习专业兴趣,提升学生创新能力培养;逐步构建全方位全过程目标-师资-资源-管理协同育人机制。