新医科视域下组织学与胚胎学课程思政体系构建与实践

作者: 李坪 邹智荣 郭小兵 李晓文 张东葵 曾洪艳 袁云 郭琨 李恒希

摘 要:组织学与胚胎学是医学教育基础专业课程,在专业课教学中渗透思政教育是实现新医科建设对新时代医学生复合素质培育的重要途径。通过挖掘提炼课程思政教育元素,结合当前学生的学情寻求思政实施契机,将爱国情怀、敬业精神、人文素养等医德教育有机融入专业知识中,同时着眼于“课内课外全方位”和“教育教学全过程”的互动融合,通过课程思政体系的构建和实践路径的初探,为本课程的教学改革和建设提供了新思路,加快实现新医科人才培养目标。

关键词:新医科;组织学与胚胎学;课程思政教育;高等教育;教育教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0064-04

Abstract: Histology and Embryology is a basic professional course of medical education. Infiltrating ideological and political education in the teaching of professional courses is an important way to realize the construction of new medical science and cultivate the compound quality of medical students in the new era. By mining and refining the ideological and political education elements of the curriculum, and combining the current students' learning situation to seek the opportunity of ideological and political implementation, the medical ethics education such as patriotism, professionalism, and humanistic quality will be organically integrated into professional knowledge. At the same time, focusing on the interaction and integration of the whole process of education and teaching in and out of class, the construction of the ideological and political system of the course and the exploration of the practical path provide new ideas for the teaching reform and construction of this course, and accelerates the realization of the goal of training new medical talents.

Keywords: new medical department; Histology and Embryology; curriculum ideology and politics education; higher education; educational and pedagogical practice

党的二十大报告指出,要“着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”。全党全社会急需培养能够服务生命全周期和健康全过程的新医科人才[1-2]。其中,加强医学生思政教育正是新医科的重要内涵之一,而课程思政作为提高人才培养质量的关键手段,则是落实立德树人根本任务和新时代中国医学教育发展的必然要求[3-4]。组织学与胚胎学是一门医学专业基础课,同时也是承上启下的桥梁学科,其不仅是学习的主阵地,更是思政育人的重要载体,深化改革创新是其教育实践发展的关键环节。本文围绕新医科课程思政建设,在充分理解其蕴含的教学实践价值基础上,深挖课程思政元素,探索实践路径。

一 挖掘提炼组织学与胚胎学蕴含的思政教育元素

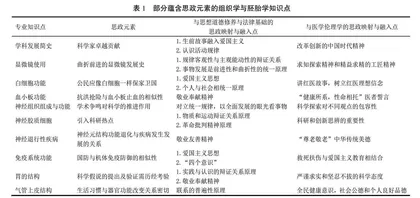

课程思政注重在思政教育和价值传播中蕴含知识底蕴,同时在知识传播中强调价值的导向作用[5]。构建新医科课程思政内容体系的基本逻辑在于紧紧围绕坚定医学生理想信念、培育卫生健康人才的目标任务,梳理和深挖思政元素,优化内容供给[6]。在专业性较强的医学课程中找准切入点,本课题进行了以下探索:首先,以社会主义核心价值观为引领,挖掘相关性较高的经典案例、科学典故、社会热点等切入专业知识中;随后,与同为大一新生所必修的思政课程思想道德修养与法律基础有机结合;并针对医学伦理学的精髓及要义,提出本课程所蕴含的医学伦理观。由此找到本课程专业知识与思政内容的契合点,并在多学科交叉融合下,建成新的内在契合关系,实现知识传授、德育塑造融为一体。现归纳总结本课程思政元素搭建的逻辑体系,并展示部分相关思政教育元素(表1)。

(一) 课程教育与爱国主义教育相结合

一是以生动的知识示例激发学生的爱国热情和民族精神。从整体视角将精巧的人体结构串联成组织学的“大局意识”,通过血液和神经组织中各细胞分工合作、上皮组织和免疫淋巴细胞像人民解放军一样“保家卫国”、心脏如“党”脉管如“国”内脏似“家”,家国党密不可分等思政元素,培养学生爱国意识。涉及具体知识点时,同样可以潜移默化地将爱国情怀教育植入其中,比如:白细胞是机体的防御卫士,使机体免受外来入侵,当国家主权受侵时,各公民都应像白细胞一样奋起反抗;而国防如同外察诸异、内审诸己的免疫系统,只有国防强大才能外抗诸敌,内保安定。

二是以我国组织胚胎学发展历程为载体,增强民族自豪感。纵观历史,先后涌现了许多中国科学家,前有医学教育家汤尔和、马文昭开创了我国组织学新篇章,后有朱冼、童第周为实验胚胎学的发展取得创造性成绩,而当代科学家乔杰、陈子江、黄荷凤等前赴后继,为我国生殖健康做出突出贡献[7-10]。这些杰出科学家通过刚毅坚卓的奋斗,攻克科学难题,助力中国走上世界科学舞台,使学生们真切体会到大国“科学梦”的内涵。

(二) 课程教育与敬业奉献教育相结合

一是以知识示例助力专业学习的同时,植入爱岗敬业思政教育。例如,将血小板形象地比喻为抗洪抢险所用的沙袋,而面对新冠疫情暴发、汶川地震等灾害时,广大医护人员、武警官兵、消防战士甘冒生命危险,义无反顾上前线的英雄事迹,激发了学生的职业责任感和投身医学事业的热情。

二是引入科学典故,熏陶学生顽强拼搏的进取精神。科学巨匠取得成就并非一蹴而就,搜集和讲述其背后的奋斗故事,作为培养学生职业奉献精神的思政载体。比如诺贝尔医学奖得主巴里·马歇尔,在面对科学界对幽门螺杆菌假说的质疑和嘲笑时,不惜以身试“毒”,服用含有该菌的培养液罹患胃溃疡,而后使用抗生素治愈了胃溃疡,为揭示幽门螺杆菌及其作用做出卓越贡献[11]。

(三) 课程教育与医学综合素养培育相结合

一是以课程与临床生活结合为载体,凝练健康元素,塑造敬畏生命理念。教学与临床联系,既有助于激发学习兴趣,又利于及早建立“整体医学观”。比如疏松结缔组织的再生能力较强,故手术切口应从科学角度选择以减少瘢痕形成。此外,辩证分析生活习惯,有利于树立积极的生命观。例如吸烟可使气管假复层纤毛柱状上皮的纤毛倒伏,且杯状细胞分泌物的增多使气管内异物难以排出,引发呼吸道炎症。如此一来,学生既能“学有所得”又能“学以致用”,将所学知识回馈社会,提升社会责任感。

二是以学术争鸣和学科前沿发展为载体,培养思辨创新的科学探索精神。科技发展必经学术碰撞和漫长的岁月洗礼,比如“神经元学说”与“弥散神经网络学说”之争,为神经基础研究发展做了巨大贡献[12];又如小胶质细胞的保护与继发损伤“双刃剑”作用,打破了传统认知。这些学术争论为批判性思维渗透提供了情境基础。此外,学科热点和科学曲折发展历程,是培养创新精神的良好载体。例如:神经退行性疾病研究现状分享;经过几代学者攻坚才将显微镜及形态学引向新的发展时期[13-14]。

二 新医科课程思政实践路径的探索

在分析本课程授课特点并提炼其蕴含的思政元素基础上,通过对“线上、线下,课内、课外,校内、校外”各教学信息资源的整合,开展了以下探索与实践(图1)。

(一) 研判分析学情,梳理思政潜在实施契机

借助问卷星,选取昆明医科大学2020级临床医学等6个专业共12个班级699人进行学情调查,调查内容涉及高考志愿填报、职业规划、大学生角色转变、课余活动和CET通过率等。学生自评结果可见,30人(4.29%)从未做过职业规划,292人(41.77%)有初步构想但无明确规划;大学生角色转变上仅393人(56.22%)表示适应大学生活,其余学生认为大学生活较松散、无计划;课余时间用来睡觉、打游戏的人数最多达441人(63.09%),其次是追剧、看电影达375人(53.65%),排第三位的是自习有367人(52.5%);共288人(41.2%)通过CET-4,仅5人(0.72%)通过CET-6。调查结果提示新生学习动力仍待强化,可从学业职业生涯规划方面进行引导,而自主学习少等问题,显然也应基于学习内驱力的提升和多维度学习空间扩大上进行引导,而自主学习欠佳则应基于学习内驱力和学习空间上进行改进。以上潜在短板应成为本课程教学思政的主要着力点。

(二) 网络平台助学思政,实现线上线下教学有机协同

《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出以现代信息技术推动高等教育质量提升的“变轨超车”[15]。可见,在组织学与胚胎学的新医科课程思政建设过程中,充分利用“数字化”驱动力对思政教育将大有助益。为打破传统教学时间空间限制,针对临床医学、护理学等不同专业的课程质量标准进行深度分析后,在“学习通”上创建网络课程,并分享丰富的教学资料,不仅包括电子教材、往届学生“优秀”笔记、理论知识对照图表和新型显微网络互动实验课件等“静态教学库”,还有本校教师直播授课视频、实验课组织切片讲解视频等“动态教学库”。“动静”结合为引导学生定制个性化学习方案,拓展学生自主学习能力,提供了多维度的学习视角。不仅如此,课程资源和课程平台的构建,为思政教育的教学方法创新和路径探索奠定了基础。同时,借助平台及时发布组胚名人、励志故事、拓展学习微视频等课程思政资料供学生学习,使思政育人的途径更灵活、方法更多样。线下教学中,教师则通过多媒体讲解、师生互动、小组讨论等教学活动渗透课程思政教育。智能化技术与课堂面对面两种途径相融相促,实现了本课程思政育人“线上与线下、知识与思政”相结合,构建了专业基础课思政育人新模式。

(三) 第二课堂拓展思政,构筑课内课外教育新生态

课堂作为教学实践的客观组织形式应灵动且可延展,第一课堂难以充分呈现教学活力,第二课堂是其有效补充,为课程思政开发了多角度的教育空间。一是举办“主题式讲座”,紧扣新生常见的角色转换、学习环境和方式改变等问题,开展优秀毕业生“大学生学习职业生涯规划”讲座,激发其自主学习兴趣和潜能。二是拓展课堂学习形式和内容,创建开放动态的思政学习阵地,与学校周边社区联合组织“遗体捐献科普宣传活动”,校内校外相关联传递医学仁爱之心,升华了课程思政意义。三是引导本科生早期接触科研,不仅通过科研进课堂的教学形式丰富知识体系,并为试点班级提供科研观摩和旁听报告的机会,此外,指导本科生积极申报创新性实验项目,其中两个团队获批“国家级”大学生创新性科研课题。四是开展思维导图竞赛,利用可视化思维拓展工具,将知识串联成体系,提高学习效率的同时,将“以教师为中心”的思政育人理念向“以学生为中心”转变,让学生主动参与到思政元素的收集和分享中,从而更好地发挥课程思政的育人作用。