基于通专融合和兴趣激发的通识课探索与实践

作者: 张清涛 林凯荣 刘智勇

摘 要:诗词地理学课程旨在丰富学生的修养,提高学生的审美品位,提升学生多方面(写作、阅读、地理)的能力与素养,潜移默化德育于活泼课堂气氛之中。该课程研讨诗词(通)及其与地理环境(专)之间的关系,运用迁移理论,用同学们熟悉的诗词解释所涉及的地理现象与规律,起到事半功倍的效果,成功地激发学习兴趣。安排同学们轮流朗诵,并常展开一些讨论。课程有干货,老师有热情,结合自己的人生经历进行教学,富有真实感和现场感。该课程具有教学理念和角度新颖、声情并茂、生动风趣和启发思考的特征,教学效果良好。经过多年的通识课教学实践,该课程尝试走出一条感动学生、激发兴趣而不是依靠考试压力的讲课道路,实践证明这是可行的。

关键词:诗词地理学;激发兴趣;通专融合;寓教于乐;声情并茂

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0067-06

Abstract: The course of Poetry Geography aims to enrich cultivation to students, improve their aesthetic taste, enhance their abilities and literacy in various aspects(writing, reading, geography), and subtly influence moral education in a lively classroom. This course discusses the relationship between poetry (general) and the geographical environment (specialized), uses the transfer theory, and explains the geographical phenomena and laws involved with the poetry that the students are familiar to, which has the effect of twice the result with half the effort, and successfully stimulates the learning interest, arranging students to take turns reciting and often engage in discussions. The course has rich content, the teacher has enthusiasm, and teaching is based on one's own life experience, with a sense of realism and liveliness. This course has the characteristics of innovative teaching concepts and perspectives, rich in both voice and emotion, vivid and humorous, and inspiring thinking. The teaching effect is good. After years of teaching practice in general education courses, this course has attempted to embark on a teaching path that moves students and stimulates interest rather than relying on exam pressure. Practice has proven that this is feasible.

Keywords: Poetry Geography; arousing interest; general and specialized integration; edutainment for fun; flourishing voices and emotions

关于高等教育,笔者一直在思考、在反省:怎样调动大学生的学习热情?怎样吸引学生的注意力?如何启发学生?如何活跃课堂?难道必须给学生套上考试的紧箍咒才能让他们学到东西吗?难道不能从吸引兴趣入手吗?对学生来说,如何把“要我学”变成“我要学”?传统的“应试教育”越来越不适合人工智能快速发展的时代,我国教育(尤其是大学教育)如何从“应试教育”切实转变为“素质教育”或“整全教育”[1]?

一 课程概况

从目前所掌握的资料来看,国内外尚未有其他高校开设诗词地理学课程,本课程具有首创性。诗词地理学课程致力于在现代社会里传承经典,启迪独立思考(培养思想力),讲授优秀文化。紧扣“大学的核心使命是人才培养”的中山大学(以下简称“中大”)办学宗旨,本课程前半部分以唐诗地理为主,后半部分以宋词地理为主(家国情怀)。丰富学生的修养与内涵,提高学生的审美品位与格调,培养学生的综合素养,拓宽大学生的视野,激发学生对传统文化的热爱,厚植家国情怀,使学生们在陶冶情操的同时,提升多方面(包括写作、阅读、气质和地理)的能力,潜移默化德育于活泼课堂气氛之中,丰富学生的人文积淀与涵养,充分发挥高校服务社会和传承文化的功能。

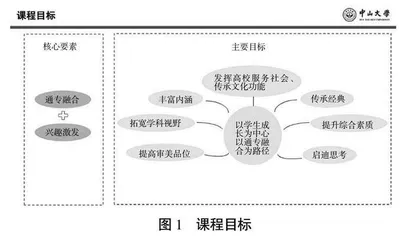

根据国家的人才战略以及中山大学的发展定位,为努力满足国家和社会发展对创新人才和整全教育的迫切需要,2015年学校批准了通识教育核心课程建设项目“诗词地理学”(由笔者来主持、主讲,以下简称“本课程”)。为贯彻学校“以学生成长为中心,以通专融合为路径”的办学理念,本课程在教学实践过程中,紧紧围绕“通专融合与兴趣激发”两大要素,七年来不断改进通识课教学,近年来先后获得中山大学一流本科课程荣誉证书和中山大学第十一届校级本科教育教学成果奖。

根据督导与同学们的反馈,本课程具有教学理念和角度新颖、通专融合、声情并茂和启发思考的特征,营造了生动活泼的课堂氛围。教师热爱课程,上课有饱满的热情,结合自身特长,很好地感染带动学生。运用多种有效的教学方法,呈现给学生现实生活中的诗词地理,充满真实感、现场感与参与感,给同学们留下了深刻的印象。课程随风潜入夜,德育润心细无声。追随古人的足迹,品味祖国大好河山之壮美,激发学生热爱诗词、热爱自然、热爱经典文化的情怀(图1)。

二 教学设计思路

本课程主要包含四大部分内容。

引言:千古绝唱 案例。

诗词地理学概览(按照地理分专题)。

唐诗地理部分。

宋词地理部分。

2015年春天,笔者刚调到中大,还没欣赏够中大校园的美景,就收到了通识教育课程的申请通知。笔者认为自己能开通识课,可是,如何把自身专业和“通识”结合起来,做出一道基本适合全校各专业口味的“菜肴”呢?如何能开出一门既能胜任、又受学生欢迎的通识课呢?

本课程教师摒弃教条化的授课模式,尝试以自身对课程的兴趣,来吸引学生的注意力。教师在课堂上生动真实地展示自己对课程内容的挚爱,自然会感染到学生,激发学生的学习兴趣,培养健全人格也就水到渠成了。有学生反馈:“我们都是被考试胁迫大的可怜孩子,很少能为了兴趣听课,庆幸选上您的通识课,感兴趣!”课程有干货,老师有热情,学生自然会被吸引。

现代社会造成了人的精神迷惘,即相对主义、虚无主义、物欲主义日盛的困扰[2]。想想我国大学教育的现状,功利化较严重,价值观念有偏颇,人文素质教育与德育“遇冷”。对于理工科学生而言,人文社会科学的教育是薄弱环节。学生文化陶冶不够,人文素养不高。文科学生则缺乏科学精神的培养,需要开设人文与自然水乳交融的课程。授课教师深信,课程的教育理念非常重要,对我们的年青一代,心智训练[3]、价值观念比知识传授更为重要。有识见才能超越此时此地,有开放心灵才能超越每一个当下[4]。课程教学改革思路如图2所示。

图2 教学改革思路

本课程设计思路的灵感来源:一份报纸上登载,有位地理老师在课堂上用诗词解释地理现象,教学效果挺好。这种生动的教学方法给了笔者启发。可是诗词与地理结合的课怎么教呢?网上有一些诗词与地理相关的资料,但不够系统,也支撑不起一门课程。继续找,终于发现了相关书籍。结合授课教师对诗词的热爱、平时创作的诗词和地理专业背景,笔者认为构建一门生动的课程已够用了。笔者怀着激动的心情,申请了中山大学两个校区的诗词地理学核心通识课,授课教师独立讲授,后来很高兴顺利获批。

通过交叉学科探索,本课程研讨古典诗词文学美学特征(通识)与地理环境(专业)之间的关系(通专融合)。授课教师在课堂上和同学们分享了古典诗词所在地区的生态水文研究案例,让同学们对专业学术研究产生了浓厚的兴趣。老师偶尔会展示祖父的毛笔书法作品(诗词的内容),让同学们感受到更多传统文化的美。分享自己拍摄的诗词地理现场小视频:绍兴沈园,给同学们留下了深刻印象。课间播放纪录片《唐之韵》和《宋之韵》。

授课教师悉心备课,常沉醉在诗词美感中,心怀感恩之情。备课过程中发现了古诗词的魅力之一,在于它能揭示数百上千年前的地理现象、人文习俗和历史事件,赋予地理事物以丰富的内涵和蓬勃的文化生命力。诗词与气候[5]、地质地貌[6]、水文[7]、遥感、交通以及人类活动[8]都有着广泛的联系(图3)。

在布置期末作业时,包括了反馈内容:写出你学习本课程后的收获;写出本课程值得发扬的地方以及需要改进的地方。这样,授课教师收集到了大量有价值的反馈意见,为今后的课程完善提供了基本资料,得以不断完善本课程。

三 教学方法

课堂互动频繁:师生问答;点评学生分组展示得失;课堂上安排同学们轮流朗诵或男女分组朗诵,并围绕课程主题展开一些讨论,抽查统计同学们对所谈问题的看法,形成对话、质疑、研讨的课堂氛围;引导学生抒发对课堂相关内容的认识和理解,活跃课堂气氛。

图3 课程设计

坚持言传身教,努力传承经典。借着原创诗词内容分享自身成长经历。培养学生的综合素养、拓宽大学生的视野,激发学生对传统文化的热爱,厚植家国情怀。“腹有诗书气自华”,如果你想丰富自身修养与内涵,如果你想提高审美品位与格调,请来听课,你将在陶冶情操的同时,提升多方面(包括写作、阅读、气质、地理和水文)的能力与素养,充分发挥高校服务社会和传承文化的功能。

讲课生动风趣,有效地活跃了课堂。

学生反馈:老师很有文采,见多识广,带着热情与想法,态度认真和蔼,对自己的课负责,耐心解决学生的问题。保持独特的主题和风格,学生会欣赏有自己兴趣爱好的老师。

老师授课有条理,有重点,解读很透彻,不是泛泛而谈,而是结合了当地的文化和地理综合讲解,使得枯燥的地理知识变得生动并易于理解;讲课力求通俗易懂,每节课都精心准备,每节课都满满当当,想学就有干货。

激发学习兴趣,全心投入课堂;条理清晰,类型多样。

授课教师在珠海校区西山湖畔散步时,陶醉于美景之中,写下了一首诗《中珠湖光山色》,并在课堂上展示,亲身给同学们启示,以鼓励同学们练习写诗,提高写作能力。珠江夜魅的诗词也起到同样作用。

通过多年的通识课教学实践,授课教师尝试了一种依靠感动学生、不依靠考试压力的讲课道路,实践证明这是可行的,是基本成功的。学生反映:“学习不仅仅是为了成绩,也是为了生活。”

四 创新特色

(一) 教学理念创新,激发学生学习兴趣为讲课第一要务

如何激发学生隐藏的无穷潜力?学生反馈:“我们都是被考试胁迫大的可怜孩子,很少能为了兴趣听课,庆幸选上您的通识课,感兴趣!”课程有干货,老师有热情,学生自然会被感染。每一颗心灵都是等待点燃的火炬,让我们老师自身先散发光和热!就着那道光,带着爱飞翔!