“一带一路”视域下地方高校特色课程体系建构现状及改进措施

作者: 熊智伟 邱佳乐 周一凡

摘 要:服务社会是高校的重要职能。党的二十大报告提出,推动共建“一带一路”高质量发展。中国高校应加强与“一带一路”沿线国家教育合作,基于学生选课内在需求和师资力量现状,构建具有校本特色的选修课程体系,提高特色课程开设数量、质量和类型,提高学生认知和选课效率,切实培养大批符合“一带一路”要求的各类优秀人才,助力“一带一路”高质量发展。

关键词:“一带一路”;地方高校;特色课程;课程体系;改进措施

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0102-04

Abstract: Serving society is an important function of colleges and universities. The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China proposed to promote high-quality development of the Belt and Road. Chinese universities should strengthen educational cooperation with countries along the "Belt and Road", build an elective course system with school-based characteristics based on the inherent needs of students in course selection and the current situation of teachers, improve the quantity, quality and type of featured courses, improve students' cognition and efficiency in course selection, and effectively train a large number of outstanding talents who meet the requirements of the "Belt and Road". We will support the high-quality development of the Belt and Road Initiative.

Keywords: The Belt and Road; local colleges and universities; characteristic course; curriculum system; improvement measures

2016年教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》指出,沿线各国携起手来,聚力构建“一带一路”教育共同体,形成平等、包容、互惠、活跃的教育合作态势,促进区域教育发展,全面支撑共建“一带一路”。世界银行研究报告预计,2030年共建“一带一路”将使参与国贸易增长2.8%至9.7%,全球贸易增长1.7%至6.2%,全球收入增长0.7%至2.9%。地方高校应主动对接国家发展战略,加强与“一带一路”沿线国家高等教育合作,积极构建相关特色课程体系,培养大批熟悉沿线国家风土人情、语言、社会环境等方面的高层次人才,推动“一带一路”倡议走深走实、行稳致远。

一 基于学生视角的“一带一路”特色课程调查分析

服务社会是高校的一项重要功能。“一带一路”倡议作为我国外向型经济发展的核心战略,需要地方高校予以人才和智力支持。但是,“一带一路”沿线国家国情复杂、社会文化和经济差异显著,这些因素都可能影响学生选课意愿。因而,调研学生对“一带一路”特色课程认知情况,对于高校增加特色课程设置,优化特色课程结构,提高学生选课效率具有重要现实意义。

(一) 研究思路和问卷设计

以江西师范大学为例,采用简单随机抽样方式,对不同年级、性别和专业的在校大学生进行问卷调查,有效规避了调查者主观因素的干扰,确保所获数据真实可靠。调查问卷内容主要分为三个部分,分别是学生的认知程度、所遇困惑和相关建议,旨在深入了解学生对于“一带一路”特色课程的需求与难题,从而更好地推动特色课程体系的建立与完善。本次调查共回收问卷150份,经筛选剔除1份无效问卷,最终有效问卷数量为149份。

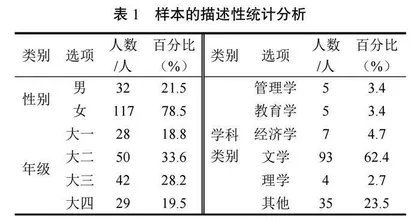

表1显示,调研样本方面,男生有32人,占总数21.5%,女性有117人,占总数78.5%。年级分布方面,大一至大四的学生分布相对均衡,在18.8%~33.6%之间。学科类别方面,涵盖文学、经济学、管理学和理学等多个学科,其中文学类学生占比最高,达到62.4%。

(二) 调研结果分析

第一,学生选课的认知度分析。认知是激发动力的源泉,良好的认知是学生选修课程的前提条件。问卷显示,学生对“一带一路”相关特色课程的认知度明显不足,其中40.94%的学生表示对课程内容了解不多,28.86%的学生完全不了解,两者合计占比达到69.8%,表明课程规模和宣传力度明显不足。但是,很多学生对“一带一路”课程表现出较为浓郁兴趣,45.64%的学生表示有较强意愿选修此类课程,63.09%的学生认为这些课程对专业学习大有裨益。在选课驱动力方面,增强就业竞争力和国家战略相关的重要性,分别占比为61.74%和74.5%,表明学生对自身未来职业发展的关注以及对国家政策的认可。虽然很多学生关注“一带一路”课程,但实际参与率仅为21.48%,说明选课效率较低。一些不确定因素,诸如专业背景、认知、课程设置、教学效果和选课人数等,均会影响到学生选课行为和课程正常开设,进而影响到特色课程体系的稳定运行。

表1 样本的描述性统计分析

第二,学生选课的困惑分析。表2显示,在选择“一带一路”相关特色课程时,学生存在诸多困惑,这些不确定性很大程度上影响了学生选课意愿。其中,55.0%的学生表示课程资源有限,难以选到真正符合自己兴趣的课程;38.9%的学生担心特色课程与自身所学专业的契合度不高,课程内容无法为专业学习提供有力补充;59.1%的学生认为,相关课程在教学过程中未能提供足够丰富且贴合实际的案例,这使得他们难以将理论知识与实际应用有效结合,从而对课程的实用性和吸引力产生怀疑。

表2 学生在选修“一带一路”特色课程时所面临的主要困惑

第三,学生对于优化特色课程体系的建议。针对当前“一带一路”特色课程设置不足,学生提出了多项改进建议(表3)。在开设课程方面,学生们建议增加跨学科课程的比例,以拓宽知识边界和培养综合素养。其中,跨文化交流与管理课程的需求最为迫切,占比达到81.9%,其次分别是国际经济与贸易课程(78.5%)、国际市场营销课程(61.7%)、语言能力提升课程(59.1%)。在优化课程体系方面,学生们认为课程内容需要更加具体和有针对性(68.5%)很重要,希望课程能够紧密结合实际需求,提供更具实用价值的知识和技能,同时增强课程的国际化视野(67.8%)和课程的教学方式应更加灵活(67.1%)也是学生们关注重点,他们期待通过多元化教学手段和国际化课程内容,拓宽国际视野,增强跨文化交流能力。在建议方面,学生希望与“一带一路”国家高校有更多交流机会(71.1%)、课程更多与专业接轨(66.4%)、增加更多合作和实习机会(64.4%),他们希望通过实际参与项目和实习,将理论知识转化为实践能力,为未来的职业发展积累经验。

另外,学生在学习过程中普遍反映对“一带一路”沿线国家的知识掌握不够全面,缺乏系统性和深度,导致他们对“一带一路”倡议及其相关国家的理解和认识较为肤浅,难以形成系统的知识结构,缺乏解决复杂问题的能力。

二 基于学校视角的“一带一路”特色课程困境分析

目前,部分高校已积极投身于“一带一路”特色课程体系的构建工作,例如浙江师范大学非洲研究院,启动了《非洲教育国别研究》《非洲专题史》《非洲国际关系史》等一系列重大研究工程。苏州大学经老挝政府批准,建立老挝苏州大学,在本科专业设立老挝学、老挝政治等通识课程。江西师范大学也在商务英语本科专业中开设了美国亚太战略概论、东南亚社会经济专题等课程,意在提升学生对“一带一路”沿线国家和地区相关知识的掌握与应用能力。

(一) 缺乏针对性的教材和教学资源

教材是高校教学工作的重要载体,也是人才培养的重要保障。但是,目前涉及“一带一路”沿线国家语言、文化、经济、政治和科技等方面的特色教材严重不足,很多方面存在空白。有的教材较为陈旧,内容长期没有更新;有的教材较为粗浅,深度不够,专业性不强,且与教材相关的配套教学资源比较缺乏,零散,缺乏系统性,难以支撑共建“一带一路”高质量人才需求。另外,受限于语言障碍、资金缺乏、网络落后和高校国际合作机会有限等多种影响因素,教师在教学资源和信息获取方面难度很大,一定程度上影响了“一带一路”特色课程的质量和效果。

(二) 师资力量不足和分散

2024年,习近平总书记在全国教育大会上强调,要实施教育家精神铸魂强师行动……培养造就新时代高水平教师队伍。特色课程体系建设离不开特色师资队伍。建立一支具备“一带一路”研究背景、学识渊博、教学效果好的师资队伍是构建高质量教育共同体、推进教育强国战略的迫切需要,也是应对国际竞争和教育技术变革的重要支撑。但是,特色课程教师要求相对较高,需要具备语言以及跨学科、跨领域的专业知识、教学经验与研究成果,而地方高校普遍面临特色师资力量不足的问题,尤其是兼具语言和专业知识的外向型教师更为稀缺,教师的教研、科研合作不强,力量分散,难以聚力推动“一带一路”特色课程建设。

(三) 课程内容较为空泛,高阶性不足

“一带一路”特色课程可以分为两类,一类为介绍性课程,包括语言、历史、社会文化方面的课程;一类则为专业性课程,深入介绍“一带一路”沿线国家的政治、经济、科技、心理和传媒等知识内容。目前,国内高校开设的“一带一路”课程多为介绍性课程,缺乏深入分析和研究,尚未达到“两性一度”要求,且更新缓慢,不能及时引入最新的学术研究成果和科学前沿动态,导致课程内容缺乏时代性、新颖性。另外,课程目标往往过于简单,未能有效融合知识、能力和素质的培养;课程难度偏低,不能确保教师和学生都有适当的投入度、挑战度和内驱力。

三 构建“一带一路”特色课程体系的优化建议

2023年,习近平总书记在中国—中亚峰会上指出,要继续在共建“一带一路”合作方面走在前列……打造金融、农业、减贫、绿色低碳、医疗卫生、数字创新等新增长点,携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。

(一) 促进“一带一路”国际教育合作与交流

蒋凯等提出国际高等教育合作是稳固国际政治合作的友谊基石、驱动经济双边繁荣的共赢引擎、构筑文化双向交流的精神桥梁。李立国等指出,QS大学排行榜上有572所高校属于共建“一带一路”国家,占总数1/3以上,其中一些高校和优势学科位列世界顶尖水平,具有广阔的合作空间。教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》鼓励国内高校开展“丝绸之路”留学、“丝绸之路”合作办学、“丝绸之路”师资培训计划,增强地方高校同沿线国家师生间的交流互动。地方高校应结合校址分布、优势学科,科学选择合作院校,推动长期稳定跨国合作关系建立。通过创办姊妹学校,开展联合教学,举办教师教学技能交流分享会议、教学能力比拼友谊赛等活动,提升地方高校教师的教学能力与综合水平,培养出一批“一带一路”背景下具备国际化视野、熟悉“一带一路”政策的高级教师人才。同时,国内外高校间可互相派遣留学交换生、开展寒暑期特色访学、公费研学等活动,鼓励学生通过跨国际交流拓宽国际视野。