新工科背景下交通设计课程教学改革与探索

作者: 黄玮 黄敏 刘永红 林莹莹

摘 要:针对新工科建设对人才培养的新要求以及交通设计课程本身所具有的实践特色,传统的教学方法已经难以满足与时俱进的课程需求。因此,该文以建构主义教学理论为基石,倡导问题导向型的教学模式以及理论与实践相结合的教学方法。并在此基础上,按照“理论—实验—实践”的三个阶段进行具体教学措施的构建。这些改革举措能够在很大程度上提高学生的学习积极性,同时显著提升他们的综合实践能力。

关键词:交通设计;新工科;建构主义;问题导向;理论与实践结合

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0159-04

Abstract: Due to the new requirements for talent training under the background of new engineering and the practical characteristics of the Traffic Design course, the traditional teaching method is no longer able to meet the needs nowadays. Therefore, this paper advocates a problem-oriented teaching mode as well as a teaching method combining theory and practice, based on the constructivist teaching theory. On this basis, specific teaching measures are proposed according to the three stages of "theory-experiment-practice". These measures can significantly enhance students' learning enthusiasm and comprehensive practice abilities.

Keywords: Traffic Design; new engineering; constructivist theory; problem-oriented; combining theory with practice

新工科建设以新技术、新产业、新业态和新模式为特征,以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,旨在培养未来多元化、创新型卓越工程人才[1]。作为交通工程专业的主干课程之一,交通设计课程对于支撑交通工程专业建设与人才培养具有重要作用。新工科背景下的人才培养需求对交通设计课程建设提出了新的要求。另一方面,交通设计课程具有极高的综合性与实践性。传统的教学方法往往容易出现理论与实践脱节、课堂枯燥等问题,导致教学效果较差[2]。因此,有必要对交通设计课程的教学方法进行改革,以提升教学质量和学生的综合实践能力。

一 课程改革方向

在新工科背景下,交通设计课程的教学方法改革应重视以下几个方面。

第一,注重提高学生的综合实践能力[2]。传统的以讲授法为主的教学方法难以满足这一目标,应采取问题导向型教学模式,以提高学生的实践能力和创新意识,使学生更好地理解和掌握交通设计的基本方法,并能够将其应用于实践中。第二,注重实践教学与理论教学的有机结合。实践教学是提高学生综合实践能力的重要手段,但同时也需要理论教学的支撑。因此,应将实践教学与理论教学有机结合起来,通过引导学生进行实践活动来加深对理论知识的理解和掌握,从而实现理论与实践的统一。第三,注重引入新技术、新模式等元素[3]。新工科建设强调培养具有新技术、新产业、新业态等多元化能力的人才,交通设计课程也应注重引入新技术、新模式等元素,以培养学生的创新能力和适应未来的能力。

二 教学方法改革探索

交通设计是利用有限的资源和约束,针对实际交通问题,对交通系统的时间和空间资源进行最佳分配和设计的过程。交通设计课程具有理论基础广、综合性强、实践性强和创新要求高等特点。首先,该课程的理论基础广泛,涵盖了多个学科领域,包括交通工程学、系统工程学、工业设计原理等。这些理论知识为学生在交通设计领域提供了系统的理论框架和方法指导。其次,课程具有综合性强的特点。在针对实际交通问题进行解决方案的设计和优化时,需要综合考虑多方面的影响因素和约束条件,包括交通流量、道路布局、交通控制等。同时,还需要考虑这些影响因素之间的相互影响和作用,以便制定出更加切实可行的解决方案。因此,学生需要学会综合分析和协调各个影响因素来解决实际问题。此外,课程还具有实践性强和创造要求高的特点。课程的核心目标是帮助学生掌握实际交通系统的问题分析、对策设计和方案优化的基本技能和方法。因此,学生需要在实践中提升实际应用技能,能够在解决问题的过程中进行思考、判断、分析和评估等。

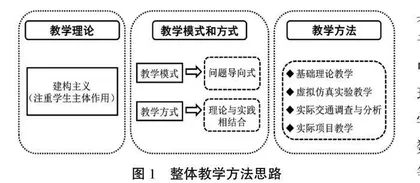

基于以上特点,新工科背景下的交通设计课程教学主要从以下三个角度进行改革:①以学生为中心的建构主义教学理论;②以问题为导向的教学模式;③注重理论与实践相结合的教学方式。

(一) 建构主义的教学理论

建构主义理论由瑞士哲学家、心理学家皮亚杰(Piaget)于1966年提出,强调学习并非简单的知识传递过程,而是学生主动建构自己知识体系的过程。在这种理论下,学生不再是被动的信息接收者,而是主动的信息构建者,这种构建过程不应被他人替代[4]。在建构主义教学理论下,教学模式主要有随机通达式、支架式和抛锚式[5]。其中,随机通达式教学是对同一知识点通过不同的方法、不同的途径、在不同的环境条件和时间条件下开展教学,帮助学生从不同的角度看待问题,培养其多元化思维和解决问题的能力。支架式教学是将复杂的任务加以分解,按照由小到大的步骤,逐步建构整个教学内容的概念,从而使学生对学习内容有更为透彻的认识和理解。而抛锚式教学是一种以宏观情景为背景,通过实例或案例引导学生主动发现、分析和解决问题的教学方式。这种教学方式有利于知识的实际迁移和应用,使学生更好地掌握所学内容并应用于现实生活中。

综上所述,建构主义理论下的教学模式注重学生的中心地位,强调学生的主动性和积极性,同时也注重知识的多元化呈现和深入剖析。在建构主义理论的基础上,可以将随机通达式、支架式和抛锚式教学进行综合,形成问题导向型教学模式。

(二) 问题导向型教学模式

在18世纪,卢梭[6]提出了一个重要的教育理念:教师应该把学生引导到问题的边缘,鼓励学生积极思考,从而培养学生的思维能力和解决问题的能力。基于该理念,问题导向型教学模式以一定的实际问题或项目为载体进行教学,引导学生主动思考、探究和解决问题,以培养他们的创新思维和实践能力。

结合建构主义理论下三种教学模式,问题导向型教学可以分成两个阶段:第一阶段,对于较为简单的问题(或小型案例),可以采用支架式教学模式。针对各部分教学内容,设计简明扼要的问题,并按照由小到大的顺序对问题中涉及的知识点进行分解,引导学生逐步理解整个问题,从而使学生对学习内容达到深刻且全面的认知。第二阶段,对于较为复杂的问题(或大型案例),则可以采用抛锚式和随机通达式教学模式。首先抛出一个宏观的情景,这个情景可以来自现实生活中的某个实际场景。然后引导学生进行实地考察并发现问题。鼓励学生针对自己发现的问题进行探究,并提出解决方法。最后通过集中讨论的方式,使得学生能够认识到对于同一个问题场景的多方面研究途径和解决方法。问题导向两阶段教学方法不仅关注知识的传授,更重视学生主动性的发挥和实际应用能力的培养。

(三) 理论与实践相结合

从培养目标来看,中山大学智能工程学院交通工程专业以立德树人为根本任务,致力于培养掌握交通工程学科基础理论,能综合运用交叉领域先进技术来解决交通运输系统问题,具有突出创新能力和组织领导能力的复合型精英人才。从课程特点来看,交通设计课程是一门极具实践性的专业课程,强调交通工程基本概念、基本知识与基本技能的整合,需将理论知识和工程实践紧密结合。如何适应现代社会对人才的需求,紧密结合理论知识和工程实践,培养创新型人才是课程教学面临的重要挑战。

由此,提出理论与实践相结合的教学方式。一方面,理论教学是实践教学的基础,为学生提供了基本的概念和知识框架;另一方面,实践教学则是理论知识的应用,通过实际操作帮助学生深入理解和掌握理论知识[7]。我们将采取“理论—实验—实践”三阶段教学。首先,进行理论知识的系统指导,为后续的实验课程打下基础;其次,引入虚拟仿真平台进行实验教学,引导学生探索虚拟仿真的核心概念,使学生能够形象生动地理解和掌握交通设计的基本原理和方法;最后,通过实际案例进行实践教学,让学生能够将理论知识应用到实际场景中,结合实际理解交通设计的思维方式并检验设计结果,培养学生解决实际问题的能力。

三 教学方案与具体教学过程

基于建构主义的教学理论,提出问题导向型的教学模式和理论与实践相结合的教学方式,整体教学方法思路如图1所示。在此整体思路下,指导具体课程教学方案设计,考虑“理论—实验—实践”融合一体,将教学环节设置为理论教学、上机实验和应用实践三个阶段(图2),贯穿于具体教学过程。

(一) 基础理论与课程设计并重,完善课程教学内容

理论教学是实践教学的基础。如图3所示的交通设计基础理论体系,交通设计对交通流理论、道路通行能力理论、交通管理与控制理论等交通工程学理论要求较高,并建立在与系统工程学、工业设计原理等多学科交叉基础之上。在教学过程中,我们应该注重理论知识的完善和多学科基础理论的有效结合。要充分考虑理论知识之间的相互衔接和循序渐进的关系,确保学生在掌握基础理论知识之后,能够更好地指导专业实践。

同时,课程教学应注重理论知识与实际操作相结合。除了理论基础的讲授,进行相应上机操作训练的课程设计教学,让学生可以边学习,边操作,理论与实际问题背景结合,既能调动学生上课的积极性,又能保证学生对于理论知识的应用和实际动手操作能力的培训。

(二) 结合实际交通调查与分析,加强学生的问题理解能力

交通工程本身就是一门应用性较强的具有学科,具有典型新工科特色。交通设计的基础数据都来源于实际调查,又应用于实际城市道路交通系统设计中。在交通设计课程教学过程中,我们结合实际交通现象调查与分析、交通流量实际调查的相关内容,让学生到实地环境中,进行交通流量调查表设计、车道数及车道流量计数、数据处理、信号控制交叉口配时等实际工作。这一系列实际调查与分析工作,应用了交通工程学、交通流理论等大部分知识,在调查过程中加深了对理论知识的掌握。

(三) 更新教学方式,建立多维度、多样化教学手段

充分结合信息化、数据化与传统教学手段,采用多媒体方式展示课程教学内容,并辅助课前相关知识预习和课后要点内容复习,调动学生的主观能动性。结合实际交通问题调查需求,加入实地教学环节,通过户外实地调查提高学生学习积极性。建立课程设计虚拟仿真实验教学平台(图4),实现交通设计数字化实践。依托线上平台,发布课程主要内容、课程相关的交通设计和仿真作业,进一步拓展课堂内容。此外,完善课程考核方式,提升学生的学习兴趣,采用多元化的考核方式来全面评估学生的学习成果,包括对理论知识的考核、对实践操作的考核、对课堂表现及小组讨论的考核以及对创新能力的考核。具体来说,可以通过口头测评、分组汇报、小组互评、书面测评、实时反馈和实际动手操作等组合方式来完成考核过程。

(四) 结合基于实际项目的教学环节,加强理论与实践相融合

增加项目教学环节,以实际项目为载体,让学生有机会在复杂、真实的交通环境中,根据实际问题进行具有挑战性的任务。目前,项目式教学已经在交通调查实践课程[8]以及智能交通系统课程[9]中进行应用,能够提升学生的自主学习和工程实践能力。选择实际典型案例,系统完整介绍交通设计流程及每一步骤的关键技术,并预设思考问题,确保项目学习顺利展开。在此基础上,设计特定交通场景,学生自主组队和选择具体设计内容,组内和组间按计划进行项目进展交流和评价,同时训练学生独立思考能力、团队协作能力以及实践能力。