产教融合视角下专业学位研究生培养模式研究

作者: 谢镕键 王千

摘 要:目前我国研究生招生方向的侧重点为专业学位研究生。专业学位研究生的培养模式大多以实践为基础,以产教融合为手段,突出地域产业特色。该文以旅游管理硕士专业学位研究生为例,从招生、课程、实践基地建设等方面进行案例式的探索,希望能对各类专业学位研究生的培养模式研究有所启示。

关键词:产教融合;旅游管理;专业硕士;培养模式;实践基地

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)07-0163-04

Abstract: Currently, the focus of graduate enrollment in China is on professional degree graduate students. The cultivation mode of professional degree graduate students is mostly based on practice, using the integration of industry and education as a means to highlight regional industrial characteristics. This paper takes graduate students with a Master's degree in Tourism Management as an example and conducts a case study exploration from the aspects of enrollment, curriculum, and practical base construction. It is hoped that it can provide inspiration for the study of training models for various professional degree graduate students.

Keywords: integration of industry and education; tourism management; professional Master's degree; training mode; practice base

目前我国硕士学位分为专业学位和学术型学位两种。根据国务院学位委员会、教育部印发《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》,截止到2025年,专业学位研究生招生与学术型研究生招生的比例接近2∶1 [1]。专业学位研究生教育工作以结合行业实践为特点,核心在于高校与其他主体联合培养,产教融合,协同创新。

高校传统的三大职能分别是人才培养、科学研究和服务社会。人才培养是基石,学生除了获取课本知识,也需要在行业实践中锤炼其应用能力;科学研究是提升,师生们的科研选题需要考虑行业发展的现实需求;服务社会是结果,学生如果接受良好的企业文化熏陶,会提高服务社会的意识与质量。因此,专业学位研究生教育必须立足于行业实践,借助产教融合的培养方式,体现出与学术型研究生培养模式的差别。

旅游管理硕士专业学位(Master of Tourism Administration,MTA),是专业学位研究生教育的一种类型。MTA研究生的培养无论是课程实践还是论文写作,都必须深入旅游行业,熟悉服务行业特征,在产教融合的过程中以协同培养的方式促进学习和创新。

一 文献述评

(一) 不同学科的专业硕士协同培养

关于专业硕士协同培养的研究成果,在学术著作、博硕士论文、核心期刊论文中都有所体现。从专业硕士学科类型来看,主要有工程、农业、医学、教育学、工商管理和公共管理等专业。

1 工程硕士培养

王东红等[2]提出高校与企业应该将建立统一的合作意愿、确定的培养条件以及清晰的合作规划作为内部机制;政府应该对协同系统采取宏观支持与协调,同时辅以监督与控制,四者共同作为外部机制。杨斯茗[3]对美国、日本、德国在工程硕士方面的培养措施进行了分析,并细致地讨论了各协同主体功能及协同机制。

2 农业硕士培养

陈敬平[4]提出全日制农业硕士协同培养模式的本质是高校主导,企业配合,政府参与,并以广西大学全日制农业硕士为例进行分析,认为高校、企业、政府协同不畅会影响农业硕士培养质量。张瑜[5]介绍了西北农林科技大学的农业硕士培养经验:坚持产学研紧密结合,通过新农村发展研究院与100多个农业企业或地方政府建立起高校、企业、政府的合作关系。

3 教育专业硕士培养

刘国艳、曹如军[6]指出,教育专业硕士协同培养中,高校与地方中小学校的合作很多是依靠私交开展合作,地方政府应该和高校签订教育硕士定向培养协议,实现多方共赢。刘丽艳、秦春生[7]认为,全日制教育专业硕士的理论学习、教育实践分别在大学、中小学开展,并没能实现大学教师、中学教师的双导师之间的有效协同。隋国成[8]发现高校(University)、政府(Government)和中小学校(School)合作的“U-G-S”培养模式中,政府的作用较弱,于是提出“U-T-S”模式,即大学(University)、教师研训机构(Teacher Training School)、中小学校(School)协同培养教育硕士的模式。

4 临床医学专业硕士培养

贾金忠[9]对医教协同进行研究,提出:因为临床医学专业学位硕士要在医院当33个月的住院医师,所以利益相关者的核心从高校变成了医院这个实践基地,必须从实际出发,平衡主体之间的利益关系。曾凌琳[10]对某所高校进行案例研究,认为政府推动的临床医学专业学位硕士的“医教协同”培养模式虽然得到多数师生的认可,但在理论教学效果、临床实践安排、科研、师生交流等方面还存在一些具体问题,需要加强协同。王星月等[11]认为临床医学专业学位硕士开展高校和医院的协同,必须早期进行培养规划、早期进入课程、早期进入临床培训、早期融入教学科研团队、早期产出科研成果,并加强案例库建设。陈素凤[12]对某医院展开调查,发现导师和管理人员对“医教协同”培养模式的认可度很高,不仅提高了专业硕士的临床能力,“执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证书、硕士研究生毕业证、硕士学位证”这“四证”也增加了专业硕士的就业优势。但长期在临床轮转,而且学生报考专业硕士的积极性明显强于学硕,对科研实力有不利影响。

5 工商管理、公共管理专业硕士培养

黄锐[13]以MBA(工商管理)、MPA(公共管理)为例,强调了实践课、案例教学法的重要性。

(二) 专业硕士协同培养模式

石火学[14]对产学研合作教育模式进行总结,其中3种模式与专业硕士关联较为紧密:“继续工程教育”模式是高校定向地从企业招生,联合培养工程硕士;“工程研究中心模式”是个别优势学科设立工程研究中心;“大学科技园”模式是在高校建立科技园,创造企业提供专业硕士的实践机会。黄正夫[15]针对全日制教育硕士培养模式,建议成立“高校(University)-地方政府(Government)-地方教育研究机构(Institute)-中小学校(School)”的UGIS联盟,积极推进校际、校所、校地深度合作。梁晓丽[16]针对教育硕士专业学位研究生的培养,提出高校应该充分利用当地中小学教师进修及培训基地、特级教师工作站等,通过学校与地方政府、研究所以及其他高校合作的诸多方式来建立符合区域发展的教育硕士实践基地。陈维霞等[17]提出“政校行企”协同育人的专业学位硕士培养模式,包括校校合作、校企合作、政企合作、行业指导等多种合作方式,并成立由地方政府、企业行业多方组成的协同创新实践教学平台指导委员会。谷摧摧[18]回顾了2012年教育部提出的校校协同、校所协同、校企(行业)协同、校地(区域)协同、国际合作协同模式,提出高校的研究生培养应主动适应地方及区域的产业发展、社会发展和文化发展对人才的需求。

(三) 述评

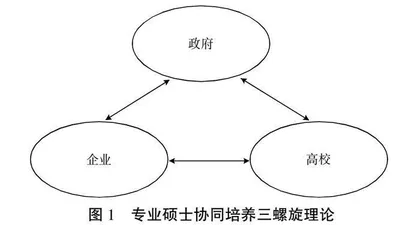

通过文献综述,可以发现专业硕士协同培养比较典型的理论是三螺旋理论,即“政府、企业、高校”三大主体有效合作,共同促进专业硕士的培养,如图1所示。但是运用三螺旋理论对旅游管理硕士专业学位研究生的培养模式进行研究的成果比较稀缺。

图1 专业硕士协同培养三螺旋理论

二 全日制与非全日制研究生招生的差异

专业硕士招生包括全日制与非全日制研究生的招生。

全日制研究生授课时间是从星期一到星期五,大部分高校提供住宿,因此生源来自全国各地,应在全国范围进行招生宣传。

非全日制研究生授课时间是周末或节假日,大部分高校不提供住宿,因此生源主要来自本地及周边市县,应在本地区加强招生宣传。本地生源所在的单位可以成为校企合作的良好伙伴,同时大部分专业硕士在毕业以后依然能够留在原地工作。这也让当地政府、企业、高校这三大主体的合作关系更为密切,与三螺旋理论相符。

全日制与非全日制研究生招生差异见表1。虽然之前社会上普遍认为全日制优于非全日制,但其实两者只是授课方式不同,含金量并无差异。因为两者入学考试的试题内容完全一样,培养方案也坚持同一标准和同等质量,毕业时同时拥有毕业证和学位证,在教育部的学信网可以查验。2019年12月,教育部办公厅等五部门联合印发《关于进一步做好非全日制研究生就业工作的通知》,强调用人单位不得区别对待不同教育形式研究生[19]。对于MTA这种需要工作经验才能报考的专业硕士,非全日制研究生的生源质量并不弱于全日制研究生,不少学生的在职工作单位所在行业与专业的契合度较高,也有利于将工作实践与论文选题较好地结合起来,展开有实际运用价值的研究。因此,旅游管理专业硕士如果同时进行非全日制和全日制招生,非全日制研究生因为可以兼顾工作和读研,其招生规模往往更大一些。

三 理论结合行业实践的课程设置模式

(一) 选修课应体现地方特色

不同学科的专业硕士学位研究生教育指导委员会在指定的核心课程之外,允许高校自主设置选修课。选修课的设置不仅让高校内部整合优势资源,更能结合本地需求,打造一些特色课程,让当地企业、政府比较容易参与到高校的专业硕士协同培养工作中。例如:华南理工大学根据全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会编制的指导性培养方案,自行设置了风景园林师职业规划选修课程,邀请当地的设计院、设计公司、政府等相关行业的精英分享自己从业中遇到景观设计问题和项目管理经验,让学生受益匪浅,有的同学直接与这些单位达成了实习意向。

就旅游管理专业而言,全国旅游管理专业学位研究生教育指导委员会(简称“MTA教指委”)的《旅游管理硕士专业学位研究生指导性培养方案》要求教学方法重视运用团队学习、案例分析、现场研究、专业见习与实习等方法,还要求旅游管理硕士专业学位研究生通过公共必修课、专业必修课、选修课和实践环节,系统地构建旅游管理专业的知识体系[20]。尤其强调依据本地独特资源开展实践活动的重要性,提升学生在本地行业实践中解决问题的能力。因此,选修课的设置应紧密结合本地旅游资源的实际,开展特色教育。

(二) 海南热带海洋学院MTA课程设置案例

《旅游管理硕士专业学位研究生指导性培养方案》规定的核心必修课中,专业必修课包括2门公共学位课马克思主义经济理论、专业英语,另有旅游产业经济分析、旅游目的地开发与管理、旅游营销、旅游规划与战略、旅游投资与财务管理、服务管理、旅游信息系统7门专业学位课程[20]。虽然全国100多所高校MTA都上这9门学位必修课,但其上课内容可以多围绕本地案例,体现本地产教融合的成果。全国MTA教指委高度重视案例库的建设,这与MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)的建设思路是一致的。

此外,MTA教指委允许各院校根据本地特点设置MTA部分选修课程,海南热带海洋学院在“海洋旅游、休闲度假旅游、文化旅游”3个方向设置了与三亚海洋特色、滨海酒店特色、黎族文化特色相关的多门选修课,充分体现了三亚的地方特色。

四 借助专业硕士实践基地建设促进案例教学

根据《教育部关于加强专业学位研究生案例教学和联合培养基地建设的意见》(教研〔2015〕1号),加强案例教学是推动专业学位研究生培养模式改革的重要手段,加强基地建设是专业学位研究生实践能力培养的基本要求[21]。对于MTA研究生的培养来说,实践基地的选择对实践教学具有非常重要的作用。