农村小学生读书活动实践探究

作者: 戴永恒

摘要:文章以“共读·分享·成长”模式为框架,设置分阶段阅读目标以及融入互动环节,并从激发阅读兴趣、提升语言表达、培养综合素养三个方面深入探讨了读书活动的具体实践路径,旨在引导学生形成持续的阅读兴趣,为推动农村教育发展提供有益启示。

关键词:农村小学生;读书活动;策略实践

中图分类号:g623.2文献标识码:a文章编号:1673-8918(2025)05-0034-04

农村教育资源相对匮乏,许多农村小学生在培养阅读兴趣等方面面临诸多困难,传统读书活动多停留在课本阅读层面,缺乏针对性和延续性,学生难以从中感受到阅读的意义。在当前素质教育背景下,在农村小学生的读书活动中有机结合激发兴趣、提升能力与培养素质,已成为基础教育领域亟待解决的重要问题。

一、 阅读策略:从“兴趣”到“习惯”构建阅读模式

(一)设置阅读目标,提升农村小学生参与兴趣

当前农村小学生在阅读中普遍存在目的性不强、缺乏兴趣、缺乏持续动力等问题,究其原因,主要是阅读活动的随机性较高,内容选择缺乏针对性,导致参与度低,效果有限。教师设定阅读目标能够为学生提供清晰的方向,增强读书活动的计划性,使阅读行为从被动接受转变为自主选择,从兴趣驱动走向习惯养成。在实践过程中,教师应分析农村小学生的阅读水平及其兴趣点,科学制订分阶段、渐进式的阅读目标,以内容丰富的书籍引导学生关注书本世界。

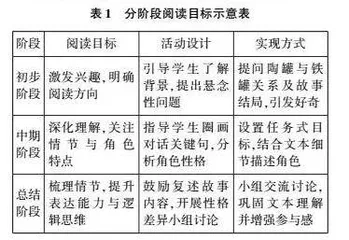

在小学语文人教版三年级下册《陶罐和铁罐》的教学实践中,为提升农村小学生的阅读兴趣并引导其逐步养成良好的阅读习惯,教师可以设置分阶段阅读目标,将学生的注意力集中于文本内容和阅读体验。具体目标设置如表1所示。

表1分阶段阅读目标示意表

阶段阅读目标活动设计实现方式

初步阶段激发兴趣,明确阅读方向引导学生了解背景,提出悬念性问题提问陶罐与铁罐关系及故事结局,引发好奇

中期阶段深化理解,关注情节与角色特点指导学生圈画对话关键句,分析角色性格设置任务式目标,结合文本细节描述角色

总结阶段梳理情节,提升表达能力与逻辑思维鼓励复述故事内容,开展性格差异小组讨论小组交流讨论,巩固文本理解并增强参与感

(二)融入互动环节,培养农村小学生阅读习惯

在小学阶段,农村学生在阅读过程中缺乏交流,长此以往容易导致兴趣衰减,无法形成持久的阅读习惯。同时,缺乏互动环节也使阅读枯燥,教师无法有效关联阅读内容与实践,个体的思维发展受到限制。教师融入互动环节可以设计多层次交流机制,在活动策划中注重创建分享、讨论,鼓励学生表达阅读感受,参与多元互动。活动形式需要兼顾情境设置和主题导向,以丰富的交流内容引导学生全程参与,确保每一次读书活动都能激发个体内在驱动力。

以小学语文人教版四年级下册《巨人的花园》一文为例,在读书活动开始时,教师可设计情境化的导入环节,让学生分组讨论“如果拥有自己的花园,会选择和谁分享”这一问题,引导学生将个人生活经验融入阅读情境。在初读文本时,组织小组内交流,每组学生分工阅读不同段落,归纳段落主要内容,结合巨人的行为和花园变化进行讨论,并由组长记录讨论结果,统一汇报全组观点。通过组内的分工合作、讨论环节,学生能够在交流中强化对文本内容的理解,逐步形成阅读的共同目标感。

随后,进入精读阶段,教师可设计角色体验活动,将文本分为多个场景,由学生选择自己感兴趣的角色,如巨人、孩子或其他花园中的元素,通过朗读角色台词或描述场景感受,用语言、情感表达对角色行为的理解。教师在过程中需引导学生思考角色行为对花园变化的影响,并要求学生将自己的观点分享给小组成员,推动学生在互动中更深层次领会文本内涵。

完成文本阅读后,教师可组织全班开展主题辩论活动,以“巨人自私的行为是否值得原谅”为主题,将学生分为支持方和反对方,鼓励学生根据文本内容和自己的生活体验提出论据,并将小组讨论的结果在全班交流。教师需提供适当的引导,让学生进一步分析巨人行为的改变以及故事中传递的价值观念。在活动最后,结合“花园重现生机”这一场景,教师安排学生以绘画形式表现自己心目中的花园,以展示和分享环节深化学生的阅读体验。

二、 实践路径:从“共读”到“成长”深化活动内涵

(一)共读启智:激发农村小学生阅读兴趣

1. 精选趣味主题书单,开展分级共读活动

趣味书单涵盖多元文化主题,在拓宽农村小学生视野的同时可以增强其对阅读的兴趣,并以其故事情节的吸引力帮助学生在阅读中获得沉浸式体验,使学生逐步建立阅读与生活的关联,激发学生主动参与读书活动的热情,为养成阅读习惯创造有利条件。教师应系统了解农村小学生的兴趣爱好,结合学生的年龄特点,设计分阶段的趣味主题书单,确保内容层次分明、主题鲜明且贴近学生需求。

在小学语文人教版四年级上册《爬山虎的脚》的教学实践中,教师精心设计趣味主题书单,以植物与自然为主题,涵盖不同类型的相关读物,包括科普类图书、植物故事书以及自然观察手册,为农村小学生提供层次分明的阅读选择。在活动开始前,教师需了解学生对植物的兴趣范围,筛选书籍内容,以贴近生活、情节生动的读物为重点,让学生对植物的成长过程、生命特点以及与环境的关系产生浓厚兴趣。活动中,教师可安排学生按照个人阅读能力或兴趣爱好选择适合的书目,阅读初期为学生提供浅显易懂、图文并茂的植物科普书籍,帮助学生直观感知植物的基本特征,同时,以指导性问题让学生在共读中关注如爬山虎脚的形态特征、攀附原理等关注细节。随着阅读深入,书单增加自然观察手册,引导学生在阅读中结合文本描述对实际植物进行观察,并通过阅读小组的分享讨论加深对文本内容的理解。共读活动过程中,教师可定期设置反馈环节,根据学生对书籍内容的兴趣点调整书单顺序,例如,增加描述植物与环境关系的故事书,鼓励学生以小组合作方式分工完成阅读任务,并提出自己的阅读体验。

2. 创设多样阅读情境,打造沉浸式共读活动

多样阅读情境如同为农村小学生搭建了一座通往书本世界的桥梁,将平面的文字转化为立体的体验,以情境化的方式激发学生的感官共鸣。阅读情境的多样性能够打破传统阅读的限制,增加参与的趣味感,使学生仿佛置身于故事的画面之中,与书中的人物和情节产生情感联系。教师创设多样阅读情境需要综合考虑农村小学生的生活背景和阅读能力,经过设计情境化空间、构建场景式故事渗透情感线索,营造适合学生特点的共读环境。

例如,在小学语文人教版三年级上册《美丽的小兴安岭》的教学实践中,为打造沉浸式共读活动,教师可以创设多样化的阅读情境将学生引入文本世界。课前,布置教室环境,将空间装饰成小兴安岭的自然场景,使用绿色植物、森林图片、动物玩偶营造逼真的视觉体验,并播放森林鸟鸣、流水声等背景音效,让学生在步入教室时感受到静谧的氛围。教师在活动开始时设置导入情境,以讲述故事的形式描述小兴安岭的四季更替,引发学生对这片森林的好奇心。在共读过程中,教师可以让学生以游览者的身份“行走”于小兴安岭的春夏秋冬,以文本分段朗读、情境提示的方式,引导学生想象自己站在郁郁葱葱的森林中,听到鸟语声,看到遍地野花,触摸到温暖的阳光,并用语言描述自己的感受。结合每一段文本内容,在情境中设定任务,如寻找描写森林气息的句子或描绘动物栖息环境的片段,引导学生深入体验文字的魅力。接下来,教师设置分组情境探讨,每组学生完成一个季节的情景再现任务,在教师指导下利用阅读内容设计简短的场景表演,如春天解冻的小溪,夏日繁茂的树林,秋天金黄的树叶,冬日白雪覆盖的山岭。结合文本内容设计互动活动,可以让学生在表演中运用语言表达对小兴安岭的热爱。

(二)分享提升:增强农村小学生语言表达

1. 组织角色扮演活动,提升阅读互动能力

当前农村小学生在阅读互动中存在表达单一、参与度低等问题,缺乏与文本或同伴的深层次连接。角色扮演活动能够帮助学生代入书中人物的身份,激发内心深处的情感共鸣,同时在互动过程中培养语言表达能力,使学生在表达中展现创造力,为发展语言能力提供有力支持。在实践中,教师应根据农村小学生的兴趣特点和阅读内容设计角色扮演活动,将书本中的情节转换为生动的交流场景,为学生分配角色任务,引导学生在角色体验中激发语言表达潜能。

以小学语文人教版三年级上册《卖火柴的小女孩》一课为例,教师可组织角色扮演活动,并分为设计剧本、模拟互动、总结叙述三大环节,以有效提升农村小学生的阅读互动能力。

第一环节:设计情境剧本

在课堂开始前,教师需根据文本内容设计情境剧本,将故事分为多个关键场景,包括小女孩在街头卖火柴、幻想温暖的画面以及最后的凄冷夜晚等情节,并为每个场景分配如小女孩、路人、幻想中的奶奶等相应的角色。教师应提前布置任务,让学生熟悉角色台词和情节背景,使其进入课堂时能够快速融入角色。

第二环节:设置场景模拟

课堂活动中,教师可将教室布置为街头环境,用火柴盒、围巾等简单道具营造逼真的氛围,随后组织学生根据分配角色展开对话,鼓励饰演小女孩的学生以语言、肢体动作表现角色的情感,如寒冷中的哀求、幻想时的喜悦以及绝望时的悲伤;路人角色需要通过语言及表情,展示对小女孩不同的态度,引发学生对文本情节的深入思考。每个场景结束后,教师需引导学生围绕角色的语言或行为展开小组讨论,运用角色视角分析人物情感,并用生动的语言表达讨论结果。

第三环节:开展总结叙述

在角色扮演活动结束后,教师应设定总结性环节,要求学生根据自己的角色体验用第一人称复述故事内容,并在小组内交流角色扮演的感受。通过深度挖掘角色的内心世界,引导学生用丰富的语言描述角色的情感转变,并在小组互动中进一步强化语言表达能力。

2. 开展图书故事演讲,强化语言表达自信

图书故事演讲既能锻炼农村小学生的语言组织能力,也能增强其自信心,使学生从被动接受的阅读状态转向主动表达的学习过程。同时在演讲中,学生能够传递语言的节奏与情感,并提升逻辑思维能力。图书故事演讲为学生提供了一个展示自我、互相学习的机会,使其在实践中获得成就感,逐步克服表达中的胆怯情绪。教师需选择具有教育价值的图书故事作为演讲素材,并设计适宜的演讲主题,融入激励性设置,以明确的步骤安排引导学生理解故事内容,借助互动环节鼓励学生尝试用不同方式传递故事的意义。

在小学语文人教版四年级上册《精卫填海》教学实践中,教师将演讲主题设置为“精卫的执着与勇气”,从文本中提取关键情节进行分解,引导学生围绕精卫填海的原因、过程以及精神内涵展开演讲准备。教师需先组织学生分组阅读文本,要求每组成员根据故事情节分工整理内容,并标注需要表达情感的重点词句,将情感融入语言中。同时,鼓励学生在准备过程中模拟精卫的语气、情绪,用语言传递角色的内心世界。演讲活动中,教师需按照情节顺序设定演讲顺序,要求每组学生从不同角度呈现精卫填海的故事内容。例如,一名学生讲述精卫因何发誓填海,一名学生描述精卫在填海过程中面对的困难及其决心,另一名学生分析精卫行为背后的精神品质。在演讲中应融入鼓励性设置,经过调整表情管理及语速,要求学生用抑扬顿挫的语调表达文本情感,用肢体动作增强演讲感染力,并以实时反馈为学生提供指导。活动结束后,教师可组织学生互评演讲表现,设定问题引导学生分析他人的优点和需要改进的地方,如语言表达的清晰度、情感传递的力度以及逻辑结构的完整性,进而帮助学生总结演讲内容中的收获,进一步强化语言表达能力。

(三)成长激励:培养农村小学生阅读习惯

阅读积分活动是指量化学生的阅读成果,为农村小学生提供清晰的目标感、成就感,激发其阅读兴趣,促进学生养成良好习惯,这种机制如同一面镜子,可以及时反映学生的阅读行为,帮助学生明确努力方向。积分记录既能直观展现阅读成果,还可在积累的过程中培养学生良好习惯。教师设立阅读积分活动需要基于农村小学生的实际情况,制订科学合理的积分规则,以便于管理。积分体系应结合阅读量、阅读质量、参与活动的积极性等多方面因素,确保评价方式全面公正。

例如,在小学语文人教版四年级下册《宝葫芦的秘密(节选)》的教学实践中,教师可设计积分规则,量化阅读成果,以阅读完成情况、内容理解深度和活动参与度为主要评分维度。阅读活动开始前,教师为每位学生发放“阅读成长积分卡”,积分卡设有不同阶段的目标任务:完成分段精读课文内容、分析宝葫芦功能、参与小组讨论并提出新见解等,每完成一项任务都可获得相应积分。随后,教师将学生分为若干小组,每组成员共同讨论宝葫芦故事中的奇妙情节,并用积分卡记录个人在讨论中的发言次数和贡献点。教师设置针对性问题引导学生深入探讨,如宝葫芦实现愿望的逻辑是否合理、主人公的情感变化如何影响故事发展等,并根据学生回答内容的深入程度给予积分评价。积分活动结束后,教师需整理全班积分数据,按每位学生的积分累计情况评选“阅读之星”“最佳参与奖”等,并在班级积分榜上公开展示阅读成果,学生可将个人阅读积分兑换为课外阅读书籍、参与特别读书活动或获取个性化阅读建议等,这能以动态的激励措施增强农村小学生读书活动的吸引力。

三、 结论

经过系统化设计策略并探索实践路径,教师能够构建面向农村小学生的科学化读书活动模式,有效激发学生的阅读兴趣,培养学生语言表达能力,提升综合素养,这种模式从兴趣引导到习惯养成,从阅读参与到实践深化,可全面体现教育价值。未来的教育实践中,教师应进一步优化活动设计,深化教育资源的融合创新,将阅读活动作为推进素质教育的重要抓手,为农村教育的发展贡献更多的力量。

参考文献:

[1]代香碧.农村小学生课外阅读习惯的培养策略[j].小学教学研究,2024(23):86-87,90.

[2]周淑红.新课标背景下农村小学生阅读素养提升策略研究[j].甘肃教育研究,2024(6):153-155.

[3]张道艳.新课标下农村小学语文整本书阅读教学研究[j].考试周刊,2024(15):34-38.

[4]李巧.培养农村小学生课外阅读习惯的策略研究[j].新课程,2022(38):10-12.