“产教研赛”紧耦合的电子信息类新工科人才培养模式探索

作者: 由骁迪 李军 陈小平 黄远丰 沈纲祥

摘 要:为培养适应新时代需求的电子信息类新工科人才,该文分析当前产教融合不紧密、学生创新实践参与度不足、以赛促学效果有限等问题,提出并阐述“产教研赛”一体化的人才培养模式。通过深入挖掘产业与教学、教学与科研、科研与竞赛和竞赛与产业之间的双向紧耦合关系,构建以学生为中心的“四步走”校企协同育人机制,为高效、全面提升学生的工程实践能力、创新创业能力和综合素质提供参考。

关键词:产教研赛;紧耦合;电子信息;新工科;人才培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0172-04

Abstract: To cultivate new engineering talents in electronic information disciplines that meet the demands of the new era, this paper analyzes issues such as the loose integration of industry and education, insufficient student participation in innovative practices, and the limited effectiveness of learning through competitions. It proposes and elaborates on an integrated talent cultivation model of "Industry-Education-Research-Competition". By deeply exploring the bidirectional tight coupling relationships between industry and teaching, teaching and research, research and competition, and competition and industry, and by constructing a student-centered "Four-Step" academia-industry collaborative education mechanism, the model provides a reference for comprehensively and efficiently enhancing students' engineering practice abilities, innovation and entrepreneurship skills, and overall qualities.

Keywords: Industry-Education-Research-Competition; tightcoupling; electronic information; new engineering; talent cultivation model

随着5G通信、物联网等技术迅猛发展,电子信息类新工科应运而生。这一新工科不仅延续了传统电子、通信、计算机等学科[1],更是针对未来产业需求进行深刻转型,要求培养的人才能兼具扎实的理论基础和跨学科能力,强调实践创新能力、国际化视野与社会责任感[2]。相比传统模式,这种培养方式不仅关注知识和技能的掌握,更注重实际工作中的适应性和创新力。然而,传统的电子信息类专业培养仍以课堂教学为主,系统性创新思维和实践能力的培养不足,导致学生在面对复杂多变的工作环境时,往往难以满足行业需求,因此,理论为主的人才培养模式逐渐显得滞后。

在新工科理念指导下,国家愈发重视大学生创新创业能力的培养,学界也深入研究了电子信息人才培养模式。例如,龙英等[3]提出采用“以赛促教、以赛促学”的教学模式,张徐等[4]提出基于三阶演进的实践教学体系,陆超等[5]提出“产教赛”深度融合的培养模式,陈红等[6]提出“双链四融”的人才培养路径。尽管这些研究通过项目实施和学科竞赛在一定程度上提升了学生的专业素养和实践能力,但由于产教融合不紧密[7]、学生创新实践参与度不足[8]、以赛促学效果有限[9]等问题,全面培养新工科人才仍面临诸多挑战。四年的本科教育时间有限,如何在有限时间内培养适应行业需求的高素质人才,仍是亟待解决的重要课题。

本文通过分析电子信息类新工科人才培养现状,围绕“产教研赛”一体化理念,探讨提升人才培养质量的新途径。旨在通过紧密结合产业、教学、研究与竞赛,创新校企协同育人机制,为我国电子信息产业培养高质量、创新型人才提供思路。

一 电子信息类新工科人才培养存在的问题

电子信息类新工科人才培养涉及理论学习、实践教学、行业对接以及创新能力提升等多个方面,涵盖系统、硬件和软件的专业知识,具有较强的综合性。由于其与学科竞赛和创新创业项目的相关性较高,因此需投入大量实践。经过分析,我们认为该领域目前主要存在以下问题。

(一) 产教融合不紧密导致实践教学薄弱

虽然高校与企业在项目合作、平台共建等方面已有一定进展,但产教融合的程度仍不够紧密。目前,大多数产教融合活动仅限于认识实习等单向合作,学生主要参与参观和基础实践,难以深入了解产业需求与现状,实质能力提升有限。这种现象容易导致学生形成眼高手低的态度,对实践活动缺乏兴趣和热情,并误以为真实的企业工作也是如此,不利于培养踏实的工作态度。同时,企业在参与教育过程中面临较高的成本和时间投入,短期内难以看到明显回报。这使得企业难以深度参与课程设计、实践教学,导致校企合作的积极性和动力不足。许多电子信息实践教学平台仅为应对外部检查评估而设立,部分设备因技术迭代而闲置,形同虚设的情况较为普遍[4]。

另一方面,高校课程教学内容与行业需求之间存在一定程度的脱节。课程内容更新缓慢,难以及时反映最新的行业动态和技术需求。学生所学知识偏重于理论,实验内容往往与行业前沿不符,难以满足企业的实际需求。高校教师多专注于学术研究,缺乏行业实践经验,导致教学内容偏向理论,缺乏实践应用环节[10],进一步加剧了人才培养与行业需求不匹配的现象。

(二) 知识壁垒降低学生参与科研创新积极性

在短暂的四年学习中,学生在大一、大二主要专注于理论课程,而大三、大四则面临升学与就业的双重压力。由于缺乏系统的实践训练,特别是在低年级阶段,学生很少有机会接触企业项目或科研课题,导致实践经验不足,理论知识难以直接应用于实践项目和竞赛中,科研创新时常遇到瓶颈。面对实际问题,学生常感到无所适从,甚至产生畏惧心理。此外,电子信息类科研创新通常需要多学科知识的融合,但学生的学习内容过于集中在本专业基础理论,缺乏跨学科视野,进而影响他们解决复杂技术问题的能力,削弱了科研信心和参与积极性。

许多电子信息类学生仍然延续高中时期的灌输式学习习惯。低年级学生因课程尚未覆盖完整的知识体系,参与企业项目难免遇到知识壁垒;而高年级学生即使具备了相应的专业知识,也常因对自身能力的怀疑、对科研难度的恐惧,或认为与自己无关而自我设限,回避具有挑战性的科研项目。这种心理暗示进一步降低了其科研积极性和学习主动性,导致学生无法充分发挥潜力,也难以通过企业项目研发获得有效的实践锻炼。

(三) 形式化与功利化限制以赛促学的效果

科研训练项目和学科竞赛本应是提升学生综合能力和创新意识的重要途径,但在实际操作中,一些项目和竞赛逐渐演变为固定程序,师生更多是为完成任务而参与,而非出于学习和创新的初衷。这种形式化的模式使学生难以获得深层次的学习体验和技能提升,团队中常见“重在参与”的心态,除主持人外,其他成员的投入较少。此外,产业界专家的参与度有限,缺乏行业视角和实际经验的指导,学生对项目背景的理解不深入,未能清晰把握实际应用场景和行业痛点,导致项目成果难以有效应用于产业。

在功利化方面,部分学生将项目和竞赛视为获取荣誉、提升升学和就业竞争力的工具,忽视了其教育价值和培养目标。不少学生参与项目和竞赛并非出于兴趣,而是为了完成学校任务或争取学分,缺乏主动思考与解决问题的能力。过于强调竞赛结果而非过程,导致学生在备赛中往往侧重应试技巧,忽略了创新和实践能力的培养。有些项目直接沿用往届成果,学生参与度较低,“拿来主义”现象普遍。这种功利化倾向不仅限制了学生的创造力,还可能让他们对科研项目和竞赛失去兴趣,削弱了以赛促学的积极作用。

二 “产教研赛”紧耦合的人才培养模式探索

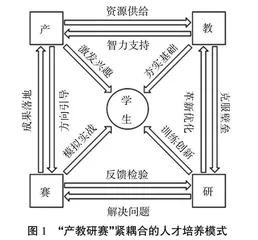

为解决上述问题,本文以提升学生的工程实践能力、创新创业能力和综合素质为目标,围绕“产教研赛”一体化和校企协同育人理念,提出“产教研赛”紧耦合的人才培养模式。整体思路如图1所示,重点强调产业、教学、科研和竞赛之间的双向紧耦合关系。

图1 “产教研赛”紧耦合的人才培养模式

(一) 产业与教学紧耦合

电子信息产业发展需要为教学提供实质资源,关键在于建立长期有效的产业实践基地。通过与行业领先企业签订长期合作协议,明确双方在人才培养中的角色和责任,确保企业持续投入。笔者所在学院利用地方综合性大学和苏州企业聚集的优势,通过校企深度合作培养人才。2009年成立的苏州大学EE校企合作联盟,已吸引当地60余家电子信息类企业加入,包括华为、亨通、永鼎和恩智浦等知名企业。在长期合作中,与亨通共建江苏省新型光纤技术与通信网络工程研究中心及两个苏州市重点实验室,与中天共建协同创新中心。学校成立了苏州大学-亨通未来信息与人工智能研究院,与亨通共建未来校区。企业专家定期参与教学,通过讲授课程、举办讲座和指导项目,为学生提供最新行业信息和技术动态,帮助他们了解真实需求和工作环境。前沿技术和实际案例的引入,使教学内容更实用且具前瞻性。

作为回馈,教学也须为产业提供智力支持。通过实践基地,师生共同参与实习,深入了解行业运作。学生将课堂知识应用于企业项目,掌握与行业相关的实用技术,为顺利过渡到职场打下基础。针对不同年级采取分层策略:低年级学生通过企业开放日提升行业认知;大三学生通过顶岗实习获取真实工作体验和项目实践;大四学生通过校外毕业设计,如与新国大苏研院的联培项目,既完成学业又提升项目能力。校企协同全过程培养,极大激发了学生的学习热情,并将前沿知识转化为企业新技术的推动力。联盟每年召开人才培养工作会议,行业专家共同制定培养方案。学院定期收集企业反馈,动态调整教学内容,既培养人才又提升企业的技术创新水平,确保毕业生无缝对接岗位需求。

(二) 教学与科研紧耦合

虽然本科生科研项目可以源自实际工程项目,但学生直接参与研究仍面临诸多挑战,教师的陪伴指导在其中至关重要。教师通过参与企业项目,不仅提升了自身的工程实践能力,还能够根据学生的知识水平因材施教,将书本理论与实际工程问题结合。教师从企业项目中提炼、整合、转化出适合本科生的创新训练课题,帮助他们克服知识壁垒,激发科研热情。例如,在与华为项目的合作中,将复杂的无线光通信信道衰减模型简化为数学问题,让本科生参与公式推导,既锻炼了学生的理论知识应用能力,也使他们掌握了光束发射接收和链路衰减建模的方法。在与苏州安莱光电科技有限公司的合作中,学生利用已有通信知识,参与非侵入式生命体征检测系统的研究,通过分析信号畸变推测心跳呼吸,从而了解光纤通信与传感技术的关联,进一步激发学生的学习兴趣。此外,教师还指导学生掌握项目流程,撰写专利和发表论文。通过引导学生参与科研训练,增强其实践能力和科研意识,紧密结合理论与实际应用,为未来职业发展与升学深造奠定坚实基础。