基于“课程创生”理论的幼儿园园本课程实践探究

作者: 惠飘洁

摘要:随着人类社会的发展,开展尊重儿童权利和注重儿童身心健康发展的教学幼儿教学模式,成为幼儿教育教学改革的实践要求,让儿童主动参与课程活动,发挥教师在课程中的引领作用,构建教师与儿童共同参与的创生实践课程。文章以M幼儿园为案例对象,分析现目前幼儿园原本课程实践中存在的问题,并且有针对性设计幼儿园课程创生的原本课程创生实践,让园本课程体系走向多元化、开放化;从课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价等四个方面探讨基于“课程创生”理论的幼儿园原本课程实践的研究,促进幼儿园原本课程更加注重儿童自身的发展,提升幼儿园保教质量。

关键词:“课程创生”;园本课程;儿童本位;地域特色

中图分类号:G610文献标识码:A文章编号:1673-8918(2025)06-0160-04

“课程创生”指导下的幼儿园原本课程的创新实施,更加重视儿童主体地位,注重教师与儿童对话的和谐共构创新课程经验。另外,“课程创生”理论与《幼儿园教育指导纲要(试行)》中强调的“幼儿园教师应该以幼儿的已有经验和兴趣为依据,关注幼儿的现实需要,实施调整预设计划,提供适当的引导”相呼应。而目前,我国幼儿园园本课程创设过程中,基本偏离了园本课程的初心,普遍存在过分重视课程开发的结果,忽视了园本课程其实是在幼儿园内部逐渐生长起来的,是真正考虑儿童在环境的积极作用中获得的经验积累,从而促进儿童经验的增长以及意义的建构。事实上,园本课程的开发和实施在于从课程规划到具体实施以及最后的课程评价在内的积极运行过程。基于此,为了提升目前幼儿园园本课程创设和实施、评价等阶段以持续、动态的模式推动幼儿园园本课程创生,文章以M幼儿园为案例对象,阐述目前幼儿园园本课程创生、实施过程中存在的问题,以及在“课程创生”理论支持下的幼儿园园本课程创生。

一、 理论概述

(一)“课程创生”

“课程创生”理论最早是由美国学者辛德尔(Snyder,J)、波林(Bolin,F)和扎姆沃特(ZumWalt,K)等人提出的。创生取向作为课程实施的四种取向之一,和它并列的还有得过且过取向、忠实取向、相互调试取向。“课程创生”理论强调的儿童本位以及儿童经验结构,逐渐受到幼儿园课程实施的理论依据。在教学过程中,教师不仅需要根据自己的课程经验对课程教学的具体课程环节进行加工与转换,更应该在开展教学活动中把握儿童的已有经验,和幼儿园的实际情况,在教学中不断对课程进行反思、批判和主动创设与构建,从儿童的已有经验出发,创造性地开发和实施增长儿童经验的园本课程,实现儿童全面个性发展。

(二)园本课程

“园本课程”是从基础课程改革延伸而来的概念,原则上与“校本课程”相似,是根据幼儿园特点自主创生具体地域特色的个性化课程。园本课程事实上指的是根据幼儿园的园本为基础的课程设置,其中的“本”指的是幼儿园的实际情况,环境、基础设施、课程开展现状以及有幼儿园建设条件等。园本课程的创设需要从幼儿园实际出发,充分利用幼儿园现有的条件,开展因地制宜的素质教育。将立足幼儿园实际、考虑儿童已有经验,创设展现幼儿园本土特色和校园文化的课程活动。由本园的教师设计和组织开展,并且在先进的教育理念下设计了明确教学目标,以及合理教学行为的教学活动等,实现幼儿园本土资源全面开发和教育理念的践行,在现有教学经验中解决本园中教学实际存在的问题,设计考虑幼儿实际且有利于幼儿发展的特色课程。

二、 “课程创生”儿童本位园本课程设计意义

(一)凸显儿童发展整体性

首先,“课程创生”理论强调儿童的发展是依靠外界激励和引导的自然冲动,而这种儿童个体智力发展的创造性冲动主要来自内部。这种冲动是从“内部”,由内而外生长的基础。因此,将“课程创生”理论指导园本课程创设,更加注重儿童“内部”的发展,尊重儿童的主体性,更能将儿童置身于教育教学活动的中心,以激发儿童内心智力发展的冲动,促进儿童自身经验的积累,凸显儿童发展的整体性。其次,“课程创生”理念除了重视目前儿童已有的经验水平,同时更关注儿童的智力和心理发展水平,协调影响儿童经验的因素,如家庭生活背景、家庭亲子关系以及教师与儿童互动水平等。开展基于“课程创生”的儿童本位园本课程更有利于促进综合协调因素的思考,为儿童创设一个良好的发展环境,更能促进儿童综合发展因素的平衡,凸显幼儿教学的整体性。

(二)创造课程教学多维性

“课程创生”受到多种因素的交互影响,被认为是复杂时空场景中的一个节点,儿童本位的园本课程创生不仅仅实现知识传递,更指向一种特定目标技能的获得,更好地促进儿童发展,帮助儿童解放主体、发展个性,更能让儿童在课程教学中体验到生活的有意义建构。基于“课程创生”理论的园本课程,提升了实时获取的自然吸取功能,通过感官吸取信息来自然引发儿童思考,并且从感官实际接触中产生新问题的思考。这种创造性的课程教学方式,让传统机械性被动接受知识的课程教学活动转变为可创造性的课程,使得课程教学活动更加生动、活泼。

(三)提升课程方案自主性

基于“课程创生”理论的儿童本位园本课程设计,具有总领型的地位,是面对动态的、能动的儿童个体,实施环境具有一定的复杂性。在不同因素的交织下,构建课程方案更有利于提升课程方案的自主性,课程创生重视儿童个人经验的积累,需要充分把握儿童发展相关要素的情况特征。此外,课程创生理论在一定程度上提升了教师课程教学的自主性和开放性,教师根据幼儿园不同的地域环境设计具有一定普适性的教学活动,充分考虑了园本课程开发所强调的适宜性,借鉴适宜幼儿园儿童实际情况的课程,真正由教师根据幼儿园实际教学经验开发和创造,设计真正符合区域性儿童成长课程,进一步提升了幼儿教学课程方案的自主性。

三、 基于“课程创生”的原本课程设计

(一)课程目标:“同质化”转向“个性化”

尊重儿童主体,研究儿童本位的园本课程是“课程创生”的重要特征之一,在设计基于“课程创生”的儿童本位园本课程过程中,需要摒弃传统幼儿课程中忽视儿童个体发展、促进儿童个体发展的被动接受知识模式。将儿童作为课程创生的根本目的,把握住儿童已有经验的基点,寻求儿童知识与经验积累协同发展的课程走向。课程目标设计的本质是课程创设的价值导向,是决定整个园本课程未来实施走向,协调幼儿园园本课程内容选择,助力教师选择合适的教学方法,以及课程实施效果评价方法的根本性导向。

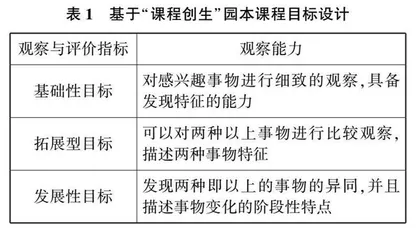

根据M幼儿园独特的地域条件以及儿童年龄各异的身心发展目标,如在中班开展的种植观察活动中,传统的教学活动目标具有“同质化”的特点。设计的同质化教学目标为:儿童可以认知植物生长之间的区别,了解植物生长各个阶段出现阶段性变化。该目标的设定虽然在一定程度上考虑到儿童在各个年龄阶段之间呈现的不同认知,却忽视了儿童会以为自己个体经验的不同,从而产生的不同学习图式。而基于“课程创生”理论的课程目标制订,充分考虑每个儿童之间经验的差异性,以及儿童个性和发展需要差异性。因此基于“课程创生”理论设计的课程目标,如表1所示。

根据课程目标设定的观察能力培养标准,以M幼儿园中“乐哉种植”园本课程创设为例,针对不同的培养目标,让儿童可以提升植物识别特征,甚至可以实现对植物生长过程中出现的阶段性特征。

(二)课程内容:“文本重心”转向“儿童经验”

1. 内容设计动态化

课程内容是创设园本课程的核心,是在设定的课程目标指导下,通过一定形式表现和有组织的基本知识、基本态度以及基本行为等。在M有渊源原本课程的建设过程中,充分考虑儿童已有经验的基础上,结合儿童生长的经验、兴趣以及生活实际需要,积极引导儿童在学习过程中主动积极参与教学活动,获得已有经验知识的有意义建构。在“课程创生”理论的指导下,设计关注儿童生活和兴趣爱好的课程内容,实现课程内容编制从静态走向动态变化的模式,将原本统一化的知识与儿童实际情况结合,设计动态变化的课程内容。例如,教师在日常教学中观察班上儿童在参与值日活动时,超过一半的儿童可以清楚地了解值日生的责任和义务,在参与值日活动中呈现出较高的兴趣和愉悦的情绪。而剩余的儿童则对值日活动的内容兴趣不高,对值日生活动了解较少,则教师根据这一现象,设计了“值日我最行”的主题活动,通过梳理儿童在开展值日生活动中的已有经验,设计吸引儿童主动参与承担值日生活动的情感体验以及对值日生活动认同的经验活动,让儿童在经验积累中成长。

2. 内容呈现多极化

针对同一年龄阶段儿童设计多极化的课程内容。例如,针对M幼儿园做好幼小衔接课程设计需要,设计了幼小衔接的主题活动,在同一个主题活动下设计多级主题,如表2所示。

基于“课程创生”理论下的《小学,冲冲冲》园本课程主题活动,是根据不同班级、不同年龄段的儿童经验来呈现不同的课程内容设计;并且在儿童的经验基础上结合适切的儿童经验,呈现多级化的主题内容,更利于解决不同儿童经验下同质化教学内容,阻碍儿童个性化发展。

(三)课程实施:“封闭”转向“开放”

课程实施主要指的是课程计划或方案付诸实践的过程,也就是教师根据课程组织活动的过程。课程实施是基于课程创生,儿童本位的园本课程设计最为重要的过程。课程实施的质量是关系园本课程设计改革的重要环节。传统的课程实施受到幼儿园教学环境的限制,是一种以教师为中心的封闭格局,不利于儿童主体实现与环境交互作用的呈现。基于此,基于“课程创生”理论的园本课程设计需要从空间上、主体上以及实施路径上进行变革。

1. 空间上:室内转向室外

实现儿童经验为基础的儿童本位课程实施需要根据幼儿园实际,充分利用教室以外的室外空间,因地制宜地创设户外活动空间。例如,利用教室以外的走廊等设计种植区,种植花草等,让儿童走出教室便能感觉到自然的风光。另外,充分发挥家校社联动的作用,将幼儿园周边的文化设施以及服务机构等利用起来,满足幼儿成长需要,更激活了课程实施情境的多样性、动态性以及开放性。

2. 主体上:主客体协同发展

课程实施的过程主要是儿童主体与其他客体相互作用,协同发展的过程。基于“课程创生”课程实施需要根据儿童主体设计激发儿童主体创造性的活动,促进课程主客体协同发展模式。例如,在课程创生互动的影响下,儿童成为课程主体,了解儿童的饮食喜好,定期对幼儿园的膳食进行更新,并且设计“最爱美食”评价表,让幼儿在日常活动中激发儿童思考。设计儿童为中心的课程活动,让儿童亲身体验从餐食谱制订到后续蔬菜分类程序中蕴含的劳动价值,同时在体验保育员工作的同时,萌发对保育员的感恩之情。从儿童的实际经验出发激发儿童对劳动成果的珍惜以及学会感恩的人生态度。

3. 路径上:单一趋向多元

“课程创生”理念的践行,需要围绕设定的核心目标,根据不同阶段、不同内容,打破课程实施路径思维的局限。采用多元化的实施路径,如环境创设、集中活动、游戏活动、研学活动以及其他生活经验增长等多元化的课程实施路径,更有利于践行儿童经验增长为中心的教学目标,让儿童从经验中获得成长。例如,结合幼儿园设计的种植区域中的稻谷被偷吃的实际经验,创设保卫稻谷的课程活动,引导幼儿一起设计和制作稻草人,用于保护稻谷;让儿童在活动中了解稻草人的作用和制作方法,增长儿童的生活经验,为儿童未来发展奠定基础。

(四)课程评价:单一化转向多元化

传统课程评价是基于固定的价值观和评价标准,采用科学的方法和工具实现信息收集,对幼儿园园本课程的开展情况和构成要素的价值、适宜性等做出有效判断的过程。基于课程创生理念设计的园本课程,主导的是多主体共构经验的过程,需要进一步增强课程评价的多元性。将原本单一的评价主体,即教师对儿童的评价模式转向实现家校共育的评价模式,从评价园本课程的教学活动设计、游戏活动、体育活动以及家校共育等多个层面进行多维度评价创设的园本课程是否具有良好的实施效果。对儿童在各个领域获得的学习和发展进行评价,如儿童从开设的园本课程中获得的健康领域、语言领域、科学领域、艺术领域以及社会领域的成长。构建多元化的评价标准,从而促进幼儿未来的成长与发展。