基于理解的中学语文阅读能力训练系统研究

作者: 盛思睿 戴育雯

摘 要 中学语文阅读能力基于课文自文学文本到教材文本到文化文本的文本转译过程,聚焦于文本内涵的深层理解与文本信息的主动提取。借助UbD模式中的“理解六侧面”理论,可以将复杂的阅读接受过程与阅读专业知识、阅读接受能力进行逐一匹配,形成一套落在实处、行之有效的阅读能力训练系统。

关键词 基于理解的教学设计 中学语文 阅读能力 训练系统

一、基于文本解读的阅读理解能力

“阅读理解能力”是中学语文学科的核心能力,其中阅读能力偏向于文本符号的接受过程,理解能力偏向于符号的解码与意义的整合过程。其在《普通高中语文课程标准(实验版)》中涵盖了“积累整合”“感受鉴赏”“思考领悟”三大课程目标,主要载体是“阅读与鉴赏”活动;在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》

(以下简称“新课标”)中涵盖了“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”,主要载体是学习任务群。

北京师范大学吴欣歆提出,中学语文课程经历了静态知识、系统知识、实践知识的发展过程,学习任务群的提出是素养型课程目标与结构化课程内容的结合,并直接指向阅读教学实践。[1]

1.文本中心论视角下的三重文本形态

在接受美学视域中,文学作品的阅读与接受流程存在有作者中心论、读者中心论、文本中心论等多种观点;而具体到统编高中语文必修教材中的课文文本,则一般认为文学作品无论是否经由删改,它“均因编者对编选主题、指导语、选文、类目、例题、练习、插图等进行了教学论的加工、设计与配置而改变了原文本的性质”[2],已然被重新创制、全新定位,完成了脱离作者的二次创作,如罗晓晖强调“文本被创制后,作者就已退场”“阅读是读者与作者的对话”[3]的文本中心论。

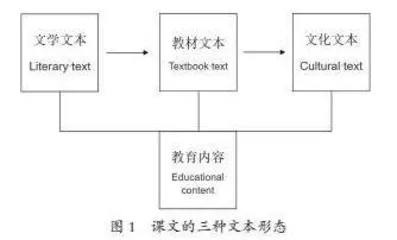

一篇选入教材的文学作品,在转变成为课堂教学的具体材料的过程中最少具有三种文本形态,其一是文学文本,构成了课文的原始文本;其二是教材文本,构成了课堂的基本材料;其三是文化文本,构成了课堂的核心内容(见图1)。

文学文本是教材课文的原始形态,同时因其大多为历史文本与经典文本,因而文学界、文学研究界、社会评论界均已对其进行了充分的分析解读与鉴赏评价。但需要明确的是,对文学文本进行解读、达成对文学文本的理解并非中学语文课程的教学目标。这一点在20世纪中国语文学科大讨论中已形成普遍共识,基础教育阶段语文学科是“工具性”与“人文性”的统一,“语文”指向“包含书面语与口头语的语言文字”而并非“语言与文学”。因而对文学文本的多元化、全面性、研究型的深度解读并非语文课的追求,因此文学前沿研究成果一方面拓展了教学的广度与深度,另一方面也易将具体教学引入误区与深渊。

教材文本是教学的基本材料,但不能成为教学的桎梏,抑或是教学非理性延展的依据。文学文本在转变为教材文本的过程中存在体式和内容的双重更迭,文学文本在以教材篇目的形式出现并成为教育影响的有机组成后,对所有受者(教育者与受教育者)而言都需要一种排除信息佐证、权威意见与先入为主的客观而朴素的文本素读。

从教与学的关系上看,教法上首先要求授课教师在备课时对课文进行充分客观的文本阅读与分析;然后着眼教材整体和新课标要求对文本进行解构,立足于语文学习任务群视角将其转化成自携带有教学目标和教学任务的教材文本;再立足于确定的教学目标与教学内容,并依此结合学生的学习特点、认知水平形成具有积极性导向和普适性价值且能够传达人文思想、表现人文关怀、提升人文情感价值的文化文本。

在学法上,传授/接受教学模式认为学生掌握知识需要充分感知教材,“因为教材是一种用符号表征的书本知识,学生只有凭借自己的生活经验或有关的感性知识才能理解书本知识”“学生理解书本知识的过程,是一个感性认识和理性认识相结合的过程”[4]。

因此中学语文阅读能力基于教材文本的生成与转向过程,同时聚焦于文本内涵的深层理解与文本信息的主动提取。

2.基于理解六侧面理论的阅读教学实践

格兰特在UbD模式中提出的理解六侧面理论(Six facets of understanding),即解释(explanation)、阐明(interpretation)、应用(application)、洞察(perspective)、神入(empathy)、自知(self-knowledge)[5],可以给我们以具体的能力层级指向。

在美国共同核心州立标准英语学科(Common Core State Standards for English Language Arts)[6]中,对于阅读学习目标(College and Career Readiness Anchor Standards for Reading)分关键信息提取(Key Ideas and Details)、主体结构分析(Craft and Structure)、知识思想整合(Integration of Knowledge and Ideas)、文本复杂程度(Range of Reading and Level of Text Complexity)等四个方面共十条标准进行了界定。

在具体的阅读实践过程中往往存在诸多问题。首先教科书中的选文原本是“作为一般的社会阅读客体,以一种普适的原生状态流行并存在于社会”“文章蕴涵的丰富教学元素铸就了语文教学内容的多义性”[7],但同时“文本解读必然被文本制约”“必须防止把读者个人的体验和想象与文本内容相混淆,必须克服随意的个性解读、任意的多元解读”[8],因而如何引导基于个体经验的多元阅读视角最终聚焦于集中的固定的教学目标则成为不可忽视的问题。

其次中学阶段的学生在不具备独立解读文本的能力以及教材整体大局观意识的情况下,对教材课文实际上是无法解读、理解其文学文本的全貌和教材文本的价值的,但却因其本有一定的语言文字知识和文化生活知识,中学生完全可以基于主动、主观的素读来解码出专属自己的文化文本,从而构成一种“先入为主”的先验性阅读经验。而阅读实践经验告诉我们,理解与否并不与能否提出好恶评价有必然联系,故很可能出现有的文本因“不讨喜”“不有趣”“没意思”“读不懂”等主观性、片面性偏见而被学生搁置、畏惧甚至厌恶,如部分学生在面对辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》一文时被繁杂的人名典故所扰,又如郁达夫《故都的秋》一文独特的审美视角使学生在自主阅读的预习阶段屡屡“碰壁”。

为了进一步讨论学生阅读中存在的问题,我们引入接受美学创始人汉斯·罗伯特·姚斯提出的阅读经验期待视野(Erwartungshorizont)概念:在文学作品的先入阅读过程中,作为接受主体的读者,基于个人与社会的复杂原因,心理上往往会有既成的思维指向与观念结构,这种据以阅读文本的既定心理图式称之为阅读经验期待视野。在此基础上,姚斯将接受过程定义为“在一系统的发展和矫正之间进行着的一种符号系统的扩展”[9],这一图式中,以文本和一般暗示的方式来考查“视野连续不断的建立与改变的过程”,将会消除反应的个别差异性,从而在理论上建立一个“理解的超主体视野”,确定文本的影响,即姚斯的“视野融合”理论。

罗晓晖也提出文本解读需要避免解读随意性,要遵循实证性原则、逻辑性原则、充分性原则、圆融性原则,以期达到客观准确的解读结果,即“还原性理解”和“公共性理解”[10],并以此提出了阅读理解的基本规则[11]。

基于以上研究成果,我们可以得出阅读理解训练的基本要求:

(1)基于文本中心论,忠实文本的客观性、科学性诠释。

(2)着眼于学生的阅读期待,尊重学生阅读主体性,同时重视个别差异性。

(3)聚焦于学生阅读理解能力的最近发展区,推动学生的阅读视野融合与评价观点生成。

并形成阅读理解的基本程式:

“REC”阅读实践程式着眼于“理解六侧面”中的解释、洞察、神入三侧面,其中“R”为“Receive”,“E”为“Experience”,“C”为“Comprehend”,即“接受—感受—领会”三阶段。

因此基于以上阅读接受与理解内化的科学原理,并遵循基于文本的科学解读方法,可以形成有效提升高中学生语文阅读能力的训练体系。学生经由系统性的阅读训练,可以达成独立解读文本的培养目的。

二、基于日常的阅读理解活动设计

基于理解六侧面理论,本设计形成了结合听、说、读、写、练、评的常态化七大课型学习模式。在六侧面理论中,解释与阐明是初级阶段,主要针对信息的接受与分析;应用与洞察是中级阶段,主要针对能力的迁移与运用;神入与自知是高级阶段,主要针对思维的反思与创思。因而针对阅读理解的提升,可以分为信息接受、能力迁移、思维拓展三个步骤。

从信息接受步骤来看,足量足质的“输入”是顺利“输出”的必要前提,因此本设计基于常规阅读课、单元习作课与月例习作课对认知理解能力、语言文字能力进行集中突破。

从能力迁移步骤来看,知识运用是促进二次理解的核心关键,因此本设计基于日例演讲、周例写作、月例报告对理性思维能力与表达交流能力进行集中突破。

从思维拓展步骤来看,批判性思维与创新性思考是思维创新生成的必要前提,因此本设计基于素质拓展课与“旧事重提”系列“老课新上”教学环节对审美鉴赏能力与创新能力进行集中突破。

从横向来看,本设计联合七大课型,并紧密贴合常规课程,从听、说、读、写、练、评多个层面指向写作与表达综合素养;从纵向来看,本设计由每日任务、每周任务、每月任务与每单元任务、每学期任务形成了规律性的教学周期,同时每个任务又都包含了读、述、析、评的完整流程,促使具体教学实践达到流程清晰化、过程具体化、成效可视化的目标。

1.常规板块

统编教材在内容编排上运用了人文单元的形式,将具有相同或相近的人文主题与文体形式的课文安排进一个人文单元,并对单元写作任务有明确的指导提示。以必修上册第三单元为例,本单元的人文主题是“生命的诗意”,定位是学习任务群5“文学阅读与写作”,主要内容是中国古典诗词,在理解力层面的要求上对标古诗词阅读与理解,在表达力层面则明确提出了“学写文学评论”的要求。

对第三单元进行课文构成分析,可以发现人文主题的分化与对应。第七课为汉魏时期的生命价值,包含两首古体诗〔曹操《短歌行》、陶渊明《归园田居》(其一)〕,第八课为唐朝文士的生命姿态,包含两首歌行体古诗与一首格律诗(李白《梦游天姥吟留别》、杜甫《登高》、白居易《琵琶行并序》),第九课为宋代乱世的生命况味,包括三首词作(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》、辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》、李清照《声声慢》)。

因而本单元的“学写文学评论”习作课设计主要针对古典诗词的鉴赏与评价展开,分为三个类型讲解介绍:文学研究,化整为零,从整体视角切入一个具体问题深入研讨;文学批评,以点概面,从文学手法、风格等层次入手对文本进行分析评价;文本注评,咬文嚼字,从重点字词入手结合全文进行剖析。其次结合材料,辨析文学评论的常见误区,评析文学评论的标题形式。最后结合例文,从以小见大、叙议结合两个方面细谈文学评论的立题方法与行文结构。

2.日常板块

(1)日例演讲

日例演讲的基本内容是说理文段或创意文段写作展示,要求学生在3~5分钟的时间内完成指定主题演讲,鼓励学生结合板书、PPT或其他辅助工具。其中说理文段以聚焦课内文本与新课标推荐书目的文学评论为主体,兼合新闻评论、说明文段、议论文习作片段等多种形式;创意文段聚焦学生日常生活与心理发展,以生活化写作与思想性表达为主题,以散文为主体,兼合诗歌、古典诗词、评书、相声、随笔片段、v-log/p-log等多种形式。

以高一年级为例。高一学年第二学期的日例演讲需根据给定的《论语》经典选段,结合资料查阅与个体阅读,进行5分钟的文本解读主题演讲。学生需根据权威译本进行字词解释与语句疏通,然后结合历代注评给出本文段的多种阅读视角,并择其一进行结合自身阅读感受与自身实际的具体述评。

(2)周例写作

周例写作的基本内容是作文提纲,包括题目剖析、标题、主观点与分论点及主要材料、开头与结尾等。提纲写作的基本要求是“短平快”:短,即平时练习不超过400字;平,即结构完整不缺项;快,即从审题到完成不超过五分钟。要求召之即来、来之能战、战之能胜。