进阶式读写任务驱动下的初中语文整本书阅读策略

作者: 向冰凝

摘 要 读写融合为语文整本书教学提供了新的视野,“三层级阅读教学理念”又为读写融合搭建了台阶,指引了方向。在初中阶段,整本书教学要破除当前浮于浅表、质量不高的困境,以“进阶”为主线的读写融合的整本书教学,是一项有价值的尝试。以《儒林外史》为例,从释义——基础读写,到解码——精细读写,再到评鉴——审辩读写三层级逐层加深,将真实的读与真实的写相结合,推动整本书阅读落到实处。

关键词 层级进阶教学 整本书读写融合 《儒林外史》

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)提出:“依据学生从小学到初中在认知、情感、社会性等方面的发展,合理安排不同学段内容,体现学习目标的连续性和进阶性。”[1]这是课程标准从宏观上明确要求学习进阶。南京师范大学黄伟教授及其团队提出的“三层级阅读教学理论”,则是学习进阶的具体落实。“三层级阅读教学理论”将阅读方法与策略分为三个层级,即释义层、解码层和评鉴层。释义层指向读懂,关注学生进入文本,如何开启并持续阅读;解码层指向读通,关注学生从文本中提取程序性知识、策略性知识;评鉴层指向读透,关注学生如何读出个人的思索,汲取最有价值的营养,内化为自己的素养。[2]“三层级阅读教学理论”每一层级都有明确的教学价值指向,以有逻辑的关系递进,对推进整本书阅读教学价值有重要意义。

语言教学理论研究表明,阅读与写作有着共同的认知策略,二者都涉及已有的记忆结构,都需分析文本结构,且都包含理解与创生行为。在整本书读写融合教学中,阅读与写作实现了双向互动、双向共赴。“以读促写”让学生将整本书阅读所学到的知识迁移到写作中;“以写促读”助力于学生将整本书读通读透读深。“读写共生”帮助学生在实现言语的建构的基础上获得个人精神的提升。

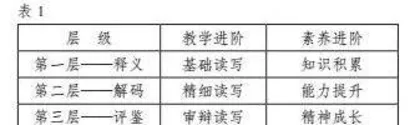

由此,依据“三层级阅读教学理论”,笔者创设了“整本书读写融合进阶”三层级模型(见表1)。下面笔者就以《儒林外史》为例作具体阐释。

一、释义——以基础读写获取整体印象

释义是第一层级,属于整本书读写融合教学的基础层级。其目标在于,积累知识,理解内容,把握主旨,获取整本书阅读的整体印象。此时学生对于整本书是陌生的,阅读初期甚至存在畏惧的心理。教师要立足学情,依据整本书的特点,以“消除与经典的隔阂,通读整本书”为目标,从宏观视角去创设基础性读写任务。

《儒林外史》是九年级下册的必读书目。全书共五十六回,近四十万字,作者将不同士人的命运用连环短篇的形式串联。吴组缃先生曾对该书结构形态有这样的具体阐述:“多少的社会生活面和人物活动面,好像后浪逐前浪,一一展开,彼此连贯,成为巨幅的画面。正如绘画上《清明上河图》《千里江山图》或《长江万里图》之类‘长卷’形式相类。”[3]

可见,该书既无贯穿全书的主人公,也无一以贯之的主情节,加之古典白话小说与讽刺小说的双重特性,即使初三学生已具备较丰富的整本书阅读经验,阅读时依然存在难度。针对这本书,如何消除学生与经典之间的隔膜,如何激发学生阅读的兴趣,如何为学生后续阅读任务的展开做好铺垫,是教师首要思索的问题。基于本书的特点和学生的真实学情,笔者进行了如下设计。

1.图文相配,熟悉核心故事

任务一:

2011年吴敬梓先生诞辰310周年,中国邮政发行了《中国古典文学名著〈儒林外史〉》特种邮票以示纪念。内容分别为:《王冕画荷》《范进中举》《两根灯草》《马二先生游西湖》《杜少卿夫妇游山》《沈琼枝利涉桥卖文》。由于很多人对图片内容不了解,其热度并不高。今年邮政想要配上故事简介再版发行。现特邀你结合《儒林外史》一书,为邮票图画撰写故事。

2.小试传记,知晓主要人物

任务二:

在校园文化艺术节活动中,九年级同学们计划开设“梦回儒林世界,感悟别样人生”体验馆。场馆里大家想展出一些最具代表性的人物,请你阅读《儒林外史》协助他们挑选并撰写相关人物小传。

3.回帖评论,认识作品价值

任务三:

有人在网上发起了中学生必读名著讨厌度调查,《儒林外史》位列前茅。众多网友在调查结果下面纷纷发表自己的评论,大多是诟病其无聊无趣无意义。请你结合阅读初体验,并查阅资料写一篇回帖为《儒林外史》正名。

新一轮的课程改革强调“情境”和“实践”,通过真实情境驱动学生有效学习、深度学习,已成为当前大家的共识。以上三个任务均创设了具有现实意义、开放性质的生活情境,借助有趣味、有挑战、有梯度的任务引领,使得学生的读书兴趣被充分激发,从而推动了整本书阅读。任务一学生借助为邮票封面撰写故事熟悉了《儒林外史》整本书的几个核心故事。任务二写人物小传,学生在八年级第二单元的写作板块已有充分的训练。其不是简单地了解人物,更融入了学生个体对人物特点的理解分析,对人物品行的鉴赏评价。任务三回帖为《儒林外史》正名蕴含着思辨价值,本身就具有驱动性。学生寻找资料的过程就是不断认识《儒林外史》一书的过程,借助书评、内容简介、读后感形成关于《儒林外史》的表层认知,再对其进行整理,将外在的资料内化为自我的认知,从整体上把握整本书。这样的基础性读写任务从整体着手,关注学生的兴趣点,以写促读,不仅确保学生开展阅读的真实性和有效性,也引导学生在丰富的语言实践中获得知识的积累,整合了比较、分类、概括等多种思维。

二、解码——用精细读写抵达文本内核

第二层级是解码,指向精细性读写。读不再仅仅局限于文本的零散与浅显层面,而是深入探究文本的技巧与艺术,领会文字背后作者的精妙构思,从而汲取语言的智慧并享受审美的愉悦。写则是一项专业性较强的活动,学生在深入研读整本书后能积累相关语文知识及生活经验,并巧妙将其融入个人的写作实践中,进而实现写作能力的飞跃。课程标准中有明确的目标提示:“根据不同的阅读目的,综合运用浏览、略读与精读的方法阅读整本书,把握文本的丰富内涵。”[4]因此,教师在这一阶段不仅要帮助学生在这一过程中始终保持较高的阅读兴致,还要以“精读片段,鉴赏应用”为目标,让学生在经典名著中挖掘宝藏,取其精华化为己用。

“虽云长篇,颇同短制 ”道出了《儒林外史》显性的表层结构;吴敬梓还将个人的心理历程暗藏于小说中,形成了“思想——情感”的深层结构。小说中的人物刻画寥寥数语,形神兼备。上至达官显贵,下至贩夫走卒,一一活现纸上。作者将自己的情感态度、所思所想不着痕迹地蕴含在对人物的刻画之中,尤其是对士人的高妙讽刺,堪称历代讽刺小说的典范。

《儒林外史》中精妙的艺术手法对于初三的学生来说,是值得通过细读文本的方式好好玩味和评鉴的,其中秉笔直书、以象表意、寓庄于谐等手法也可以开发利用并自然地迁移到学生的习作训练之中,实现学生语言运用能力的提升。因此,笔者立足于学生的阅读情况和日常的习作练习中出现的问题,精心选择了教学内容,创设了如下精细读写任务。

1.关注学生思维的“兴奋点”,仿写探路

任务四:

【读】阅读描写有关严监生临终不忘两茎灯草的文字。

【思】你觉得严监生是一个怎样的人?作者是如何让我们感受到人物的这一突出特点的?

【写】选择一个你熟悉的人,尝试运用细节描写、夸张等手法刻画人物特点。

两茎灯草是《儒林外史》的经典片段,给学生留下了极为深刻的印象。文中并未出现“吝啬”二字,但吴敬梓用一个事件、一个场景、一个动作便让吝啬鬼严监生的形象跃然纸上,足见其刻画人物的功力。通过咬文嚼字的精读,深入文本内核,学生再次明晰细节刻画人物的方法,还收获了以细腻的工笔实写和空灵的写意虚写可以实现对人物某一方面的性格突出和强化的技巧。此时,让学生开展别具一格的创意仿写活动,既能维持学生阅读思索的兴奋点,也能实现有效的迁移。同时,学生的写作成果还可以为我们的精读效果提供有效的评价。

2.关注学生创作的“阻碍点”,习作升格

任务五:

【读】请你仔细阅读《范进中举》片段和例文《较量》(学生习作)。

【思】例文《较量》有何可修改润色之处?《范进中举》一文有何可借鉴之处?

【写】运用你所发现的可借鉴的方法帮助同学修改润色这篇文章。

王荣生教授曾在《写作教学教什么》一书中提到:“研究学生的写作困难,确定针对性的教学内容,这是写作课程的基本要义。”在整本书阅读教学中,学生如果能够在阅读整本书中收获解决自己的写作问题的真经,那势必会让他们重新去审视整本书阅读的意义和方法。针对学生当堂作文中集中出现的叙述平淡、缺少细节的问题,笔者有针对性选择了《儒林外史》中“范进中举”的片段,并经过小作者的同意,选择了她的一篇文章作为例文,创设了修改例文的精细读写任务。这也与语文教材九年级下册第四单元写作教学“修改润色”是相吻合的。“跟着《儒林外史》学细节刻画人物、对比凸显主题”这样的探索实践,我们也确实看到了学生修改后的习作有了质的飞跃。

这一阶段笔者所设计的两个任务,读、思、写三个环节紧密联合,形成闭环。从学法到用法,以读悟写,以写促读推动了整本书阅读走向深入,也使学生在读写的循环互生中,养成关键能力。

三、评鉴——借审辩读写实现精神成长

作为第三层的评鉴,以审辩性质的读写最终让学生收获精神的成长,是整本书阅读的最高层级。虽然学生经过基础读写和精细读写,从宏观上获得整本书的相关知识,也从微观上深入文本内核,探寻了文字表象背后的密码,但这些始终是外在的东西。课程标准中指出,整本书阅读的最终目标是“提高整体认知能力,丰富精神世界”。可见,中学阶段的整本书阅读不是简单的知识积累,而是让学生在解决实际问题中灵活迁移所学的知识,形成创新意识,能在海量信息的吸收基础上重构自己的价值观念和精神世界。

阅读《儒林外史》,卧闲草堂刻本的评曰:“读竟乃觉日用酬酢之间,无往而非《儒林外史》。”当代也有人评论说:“儒林精英世界早已消逝,可像小说里的人物那样说话作文、行身处世者,还大有人在。觉得它‘和我们的世界更接近’。”足见这样的一本著作,即使写于两百多年前的清代,但仍然能让后代读者据此关照现实,关照个人的内心。

此阶段是整本书教学的后阅读阶段。其过程并不是脱离整本书的架空操作,而是再次回归文本,通过解析、批判和评价,发表自己的观点和看法,批判性思考并创造性重建。笔者以“迁移创造,关照自我”为目标,尝试了这样的审辩读写任务设计。

1.立足文本世界,建构思辨经验

任务六:

有同学读完《儒林外史》之后,内心产生了疑惑。《儒林外史》到底是一部悲剧还是喜剧呢?故事中有人实现了理想,收获了幸福,也有人穷困潦倒,误入歧途。你有怎样的认识和看法呢?请你以《〈儒林外史〉悲喜之我见》为题写下你的所思所想。

2.勾连社会现实,收获精神成长

任务七:

每年的高考季,铺天盖地的新闻中总有这样的一类人。他们为实现自己心中的梦想多次奔赴考场,比如“复读狂人”唐尚珺16次高考,“高考钉子户”梁实28次高考等等。有人就认为今天备战中考高考的学子其本质就是儒林世界醉心于科考的众儒生。你觉得是吗?请你独立思考,写一篇文章发表你的观点。

整本书阅读区别于单篇文本的重要之处在于内容上的完整和连续,《儒林外史》向我们展示的不是一个人、一件事,而是一群人、一个社会,这更能引发读者深度的思考和自省。此层级笔者设计的两个任务借助了较为专业的论文写作方式,建构起文本—个体—生活三者的关联,让学生读整本书、读生活,更是读自己。对于九年级的学生而言,这样的任务对于增强他们的文本联结能力、解析能力,以及语文学科独有的语言运用与思维发展经验,具有明显的效果。同时,它还能有效训练学生的学术语言和思维表达能力,为他们提供丰富的精神滋养。

整本书阅读的核心就是学生要好好地读书。立足于“三层级阅读教学理论”的进阶式读写任务,使得阅读模式不再单一,学习内容更加序列化。读写的融合,不仅能促进学生喜欢阅读整本书,让阅读走向深处,而且也为学生素养的全面发展提供了可能。

[本文系江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“基于PISA阅读参与度的初中整本书阅读与写作融合策略研究”(课题编号:E-b/2021/23)阶段性研究成果]

参考文献

[1][4]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:人民教育出版社,2022:4,31-32.

[2]黄 伟.语文教学改革:从平面铺展走向层级进阶:“三层级阅读教学理论”问与答(三)[J].中小学课堂教学研究,2021(7).

[3]李汉秋,编.儒林外史研究论文集[C].北京:中华书局,1987:38-39.