基于评点前置的古文学习探索与实践

作者: 汪玲

摘 要 在古文教学中,要改变传统授课模式,可以灵活运用评点法这一传统阅读方法。变单纯展示为将学生的评点任务前置,教师基于学生的前置评点结果,梳理总结,把握真实学情,设置真实情境,从学生评点中找到点评的聚焦点、矛盾点以及生发点, 以真实的学习情境驱动课堂,遵循“最近发展区 ”理论,设计课堂学习任务,在品评、改评、 新评等成果构建中助力文言学习的探幽入微,提升学生核心素养,改善古文教学现状。

关键词 古文学习 评点法 前置任务

一、意义与问题

1.关注评点——“教学评一致”的必然

评点是古人品析诗文的常用方法。“多用切中肯綮的短词短句写下感受,体现阅读者的眼光和情怀。这种方法直入文本,少有迂回,成为我国文学批评的重要形式和传统。”[1]学会评点本身就是强化“文化传承与理解”的核心素养要求的有效教学内容。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在学业质量标准中提及“深入理解、探究文化问题的浓厚兴趣和意愿”“发展自己的文化理解与探究能力”[2]等要求,设置了“中华传统文化经典研习”和“中华传统文化专题研讨”两个学习任务群。而“研习”“研讨”更关注对于超出语言层面的文化的深入理解。而文化具有多义性、复杂性,传统的教学方式可能力有未逮。

教材多次关注古代诗文学习中“评点”方式的运用。如选择性必修下册第三单元导语中强调了本单元“体裁不一,风格各异”等特征,提出了“把握课文的思想情感及其承载的文化观念,领会不同作者在审美上的独特追求”等要求。在单元研习任务中,也要求学生“从本单元所选的古代散文中选择一篇,试作评点,并与同学交流”。故而在同类教材内容中运用评点法,展开教学任务是合理、合适的。

从评价层面来看,近年来作为评价指向的高考命题中也出现了“评点”相关要求。如2023年新课标Ⅰ卷、Ⅱ卷的文言文都是双文本形式,无论是对于韩非子观点的辨析,还是对于淝水之战的理解,都蕴含了对某一史实的“评价”意味。2023年高考卷的诗歌设题直接使用了“以我观物,故物皆著我之色彩”“绝妙”等典型的前人评点。即要求考生有理解文本、看懂评点、综合分析的能力。

可见,从“教学评一致”的理念出发,在古诗文教学过程中,教师的教学、学生的学习通过“评点”的方式与教学效果的评价之间获得高度匹配是必然选择。

2.评点“虚置”——主体性、深入性阙如

然而,长期以来,评点教学第一种常见做法是教师授课后,把名人评点展示出来,以此作为教学结果的展示环节。于学生,“评点”是教师提供的教学材料,缺少主体性感受。

第二种常见做法是在教学结束后布置“评点”作业,以集中展示“优秀评点”的方式完成教学环节。这一做法呈现了学生的个体差异,却没有辨析其差异;进行了生本互动,却没有研习领会,也忽视了对于学生评点内容的再深入和再发展。

这样的评点教学实质是古文教学的点缀,笔者认为这是不完整不到位的,不能体现教改的意义与评点的价值,对于提升能力素养也没有帮助。评点教学不应该是“锦上添花”之花,而应该是“本固枝荣”之本。

3.前置评点——基于“最近发展区”的应然

维果茨基(LevVygotsky)的“最近发展区”(zone of proximal development)理论指出了成人及同伴对促进主体发展方面的可为性。学者指出“教育活动在本质上作为一种‘介入’(intervention),它整合了个体发展与社会变革的共同期待。真正有意义的发展隐藏在日常生活中那些充满不确定性、矛盾和惊喜的机遇里,教育的意义就在于借助文化中介的作用抓住时机,不断创造和建构新的可能性”[3]。可见,教师在设置课堂任务及教学情境时,不应高度预设,而应以“介入者”的身份,抓住学生主体学习中的发展点,评点的前置恰恰可以提供一个发展点。由于评点主体的认知等因素,评点内容可能是与教师预期不符的、互相矛盾的,或出人意料、令人惊喜的,这就是教师教学的应为与可为之处。

二、策略与实践

1.课前自主点评:自由开放与支架助力

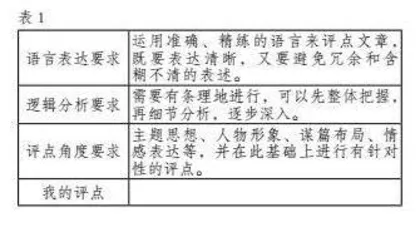

将评点前置首先不能过多限制学生的评点角度,要让学生基于自己的阅读感受,开展相对自由的点评活动。教师也不能对教学设计有过多的基础预设,可以从评点的方式、方法等方面对学生加以指导,如提供“评点”的评价量表或提供规范化的“评点用纸”,提示评点的角度,其可以是立意选材、谋篇布局、内容情感、遣词造句、技法风格、感受效果等,依据文本,不讲空话。这为学生的评点提供了支架。

“评点用纸”示例如下(见表1)。

2.驱动任务课堂:提炼聚焦与纵横深入

教师设计课堂活动任务时,需以学生的“自主评点”为基础,先通过学生的评点了解学生的“已知”,然后基于此从学生的评点内容中加以提炼,主要是找到点评的聚焦点、矛盾点以及生发点,这都是课堂任务设计的抓手。

(1)聚焦点——浅表性评点“求深”

因为年龄阅历、知识水平等方面的条件限制,文本本身的突出特点等因素,大部分学生的评点会呈现“聚焦化”的特点,比如在对《项脊轩志》的点评中,普遍出现下列点评内容。

生1:本文以“多可喜,亦多可悲”为情感线索,写到了项脊轩修葺前后的面貌变化,家中的变故、家人的往事,补写妻子的往事及枇杷树等内容,通过项脊轩的兴废变迁表达了对家人的真挚情谊。

生2:“三五之夜”一节作者描绘了一幅圆月桂影图,将天上的美满与院中的静谧合二为一。满月的静与树影的动相互映衬,使画面生机勃勃且富有美感。

生3:祖母来看“我”的叙述中体现她对“我”的关心爱护,结尾的“枇杷树”以满满生机之乐景衬哀情,怀念已经死去多年的爱人和当年的美好时光。

可以看出学生点评聚焦于文本的结构章法与细节抒情方面,而这也是文本的主要特色。其问题是对于章法和细节的理解比较浅显,不够细腻。这就是单篇教学时课堂任务的着力点,需要在比较、梳理、品味的基础上修改评点,走向深入。

(2)矛盾点——争鸣性评点“求因”

除了聚焦点,学生在针对作者思想情感等的点评中常出现矛盾之处,这就天然构成了课堂学习任务的真实学习情境。如在评点《归去来兮辞》时,出现了如下评点。

生1:陶渊明的归隐有众多理由,其一即当时社会黑暗和对当权者的不满,他不愿同流合污,且他入仕仅仅是为了饱口腹之欲,并非对仕途有何追求,再加上他对田园生活的喜爱,醉心于田园,醉心于自然,故归隐是他高洁品格的表现,也体现了他待世的积极乐观。

生2:我认为陶渊明的归隐行为是为了挣脱世俗的束缚,更是为了追寻自己心中的那一方净土。他为生计所迫而选择做官,却因心神遑遑、意不在此而半途而废,在这一层面上看,陶渊明是一个消极避世、不愿游走官场的“懒人”。

可以发现,两人的思考角度都是从陶渊明的归隐原因出发,但得出近乎相反的结论,即“积极”与“消极”之争。而这涉及了对文章中自我与世俗、生命与自然思考的理解问题,这也是本课的一个学习重点。将其矛盾处呈现凸显,再通过课堂的文本反观,便能更好地领会文本中的思想内涵。在教学过程中,不必苛求形成统一意见,但需将学生的思考条理化、系统化。这需要教师与学生关注评点结论的原因,通过回文追溯、细品,去伪求真。

(3)生发点——亮点型评点“求全”

在大部分学生聚焦于“一人”“一篇”的常规评点时,也有个别学生“灵光一现”,基于阅读积累做出令人眼前一亮的评点。这种评点难能可贵,要抓住并为学生提供更多思考支架,使灵光系统化、全面化。如对《种树郭橐驼传》的评点中,出现如下点评。

生:这个老郭有点怪,老头总是很厉害!

戏谑的语言中体现了学生关注到人物形象的特质。本单元的六篇文章从魏晋到唐宋明,恰恰包含了源流之意味。教师可为学生提供联读篇目,如《庖丁解牛》《梓人传》《小石潭记》等,要求学生在联读比较的基础上加以评点。这其实就完成了对于“畸人”形象的沿袭与变革的系统梳理。

3.成果构建教学闭环:任务设计实践

故而,在充分整理、分析学生评点实际的情况下,教师可以围绕“评点”,找到最近发展方向,设置课堂任务,依托“品评评点”“修改评点”“再写评点”等任务,完成学生学习成果的构建,实现“评点教学”的闭环(见图1)。

《项脊轩志》单篇学习任务。

学习任务一:议分段之据,理行文章法

作者写作本文时,原本是不分段的,而现在的各种选本里、都划分了段落,但划分方式有细微区别。主要是“多可喜,亦多可悲”一句,有的选本划在第一段结尾。有的选本在“妪亦泣”后再分一段。请你结合同学们对本文章法结构的点评,说说你的看法。

学习任务二:品语淡情深,悟怀人笔法

黄宗羲曾评价:“予读震川文为女妇者,一往深情,每以一二细事见之,使人欲涕。”请你从母亲、祖母、妻子的相关段落中各选择一“细事”,结合同学们的相关点评,比较品读其深情,并在此基础上修改关于“枇杷树”细节的评点。

学习任务三:再评悲喜,探士子情怀、家园文化

尊奉孝道、眷恋家园是中华民族重要的文化基因,“家园”既为外物,也是亲人,请你结合本课所得,联系《陈情表》,从“家园情怀”角度再次品评文本。写一段150字左右的评点。

设计解说:前两个任务是围绕“聚焦点”——章法与笔法的深入学习,从学生的点评出发,推进学习。第三个任务是对于课前点评的评价性总结,并从传承文化的角度体悟文本,引导学生做群文阅读。

《兰亭集序》《归去来兮辞》联读学习任务。

学习任务一:披文求情,再看“积极”“消极”之辩

两位同学对于陶渊明归隐的原因有“积极”“消极”的不同认识,能否反顾文本,抓住作者在文中的情感态度及人生思考,选择一个观点,加以辨析。

提示:可以从归园后自身言行的描述,对人生、自然的议论抒情句等入手进行思考。

学习任务二:将魏晋的隐逸观、生死观放在中国文学史的角度及当下时代语境中考察,可能会有更深入的思考发现。请结合本课所得,完成《魏晋隐逸观、生死观的当代价值》的思辨写作。

要求:①结合具体作品,加以比较;②结合时代背景、个人经历,加以辨析;③观点明确。

设计解说:任务一基于学生真实的阅读困惑,引导学生关注文本中作者体现出来的从自责自悔到自安自乐,最终乐天安命的情感变化过程。在充分理解讨论的前提下,进入学习任务二。任务二是基于课堂的升华,也是对于本单元学习任务的落实。

《种树郭橐驼传》《石钟山记》联读学习任务。

学习任务一:评语言,看骈与散的变革

学习任务二:评人物,看“我”与“他”的塑造

学习任务三:评思想,看情与理的进退

设计解说:这一系列任务是在单篇阅读教学和小关联小专题阅读的基础上对于整个单元文章的纵向梳理,可以思考比较的角度有很多。如魏晋时期重骈文,至唐宋,以散为主的唐宋古文慢慢胜过以骈为主的骈文;“人的觉醒”和“山水的发现”的内在指向与“文以明道”的外在指向;作者本人的形象与“传奇人物”形象;情趣与理趣等等。

三、效果与反思

1.依据学情,力避浅表,走向多样

从学习情境设置角度来看,“学习情境应主要以设计适切的学习任务为依托来营造”[4]。新课标中说真正的学习情境应该是“建立语文学习、社会生活和学生经验之间的关联,符合学生认知水平”[5]的,是符合学情、能促进真实学习发生的。古文中的评点前置正是以评点为手段,努力构建真实、有利于师生与文本对话的学习情境,从前置评点中,教师可以观测到所教学生对文本的理解程度,并以此为基点,使课堂的学习任务具有一定梳理和研习的难度,又不会脱离学生、文本。正如笔者对于选必下第三单元的教学设计与实践,无论是品评特色,还是比较思想、梳理源流,都在一定程度上避免浅表化的学习,正如王宁老师所说“从所思所想出发,以能思能想启迪,向应思应想前进”[6]。