落实“规定动作” 建构语文教学新态势

作者: 龚彦丹

摘 要 “学习任务群”下的单元+单篇(课)模式与传统教材单元+单篇模式的区别,就在单元承载着“学习任务群”的规定任务,单篇(课)教学是单元任务的具体体现;教材选文只能是简单枚举,每个单篇都有教材安排的规定任务,这就是“规定动作”。如何从传统教学走向“学习任务群”下的任务教学,克服传统教学的随意化和碎片化,完成好“规定动作”是重要且简单的抓手。

关键词 学习任务群 学习提示 单元学习任务 规定动作 主任务

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)最突出的变化,是“学习任务群”的提出,统编教材与传统教材最大的不同也是根据“学习任务群”而编写。有老师认为,新教材与传统教材除了撤换了一些篇章,还是原来的单元模式,只是多了一个“人文主题”而已,所以,新教材实施至今,面对新教材保留大量的传统篇目教学,普遍还是停留在传统的教学行为中。穿新鞋走老路,是不争的事实。因为教材里看不到“学习任务群”,所以,感受不到“学习任务群—单元—单篇(课)”的内在关系。如何从传统的教学模式中走出来,真正实施 “学习任务群”下任务教学,需要关注如下的几点。

一、根据教材的构成体系建立对应的教学模式

高中《语文》必修(上下)、选择性必修(上中下)涵盖了12个“学习任务群”,每个“学习任务群”又分成若干单元,每个单元又组合了若干个单篇(课),构成“学习任务群—单元—单篇(课)”教材体系。

“学习任务群”没有呈现在教科书里,但在新课标和《教师教学用书》中有明晰的定向。因为必须承认一个基本事实:“学习任务群”其本身不能直接进入教学活动,其任务只能通过单元里的单篇(课)来落实,任务群教学必须将单元和单篇(课)“任务”作为抓手, 创建课型模式是“学习任务群”教学的一种探索途径。“单篇(课)自主学习—单元任务整合探究学习—单元任务拓展学习”是当前重要的教学模式。

“单篇(课)自主学习课”是“学习任务群”教学的基础,也是完成“学习提示”的必由之路。没有单篇(课)务实的文本阅读之“皮”,就没有单元统整之“毛”。轻单篇(课)重“大单元”、以人文主题统帅而弱化甚至抛弃文本细读的热闹场面还值得再研究。“单元任务整合探究课”对应“单元学习(研习)任务”,是统编教材设置的“最大亮点”(人教社《教师教学用书》),是传统教学“只见树木不见森林”的补位,也具有所谓“大单元”因素,这是在单篇(课)教学的基础下进行的重要整合环节。遗憾的是,目前能够系统地抓住这个牛鼻子的老师并不多,能够在单篇(课)教学后,进行浅层次整合,就更难能可贵。“单元任务拓展课”,是任务群教学的延伸和辐射,要求教师选择单元类文,借用高考测评方式,紧扣单元任务,让学生通过活动实践,验收单元学习任务把握程度。这侧重“教学评”的“评”的环节。

二、任务教学的“规定动作”是“学习任务群”教学的抓手

把语文比作一棵树,学习任务群就是枝干,单元就是枝丫,课文就是叶片。如果这个比喻成立,那么,执教者在做教学设计时,就能清楚每张“叶片”在哪个“枝丫”和“枝干”上,自然就清楚每一篇(课)的教学任务是什么,这个“任务”是“学习任务群”通过单元传导下来的,这是“规定动作”。这就有别于传统的教学方式了。

传统教材虽然也是单元+课文的方式,但组元方式不一样,这次除了“人文主题”因素外,还有“任务群”因素。以“文学任务群”为例,按文学体裁分类可分为诗歌、散文、小说和戏剧单元,而诗歌单元则又通过多篇诗歌分别交叉承载了诗歌鉴赏的诸多必备知识,分散在各个单元,归属于“学习任务群”。内在逻辑是通过“学习任务群”传导到单元,再传导到单篇的学习任务。所以,用“规定动作”表述非常清楚。“规定动作”不走样,是学习任务群教学的关键。

现在教材的选文,真正体现了叶圣陶“教材无非是个例子”的论断。教材的容量是有限的,采用简单枚举的方式,借助每一篇文本来体现某一个或者多个学习任务,就好比语文这棵树上的所有叶片,都是典型和代表;同时,每个叶片都承载着特定的动作指令,首先需要明确它所处的枝丫与枝干位置,并优先完成该枝丫与枝干所赋予的任务。不少人没有认识到这一点,还是用传统的文本解读方式,把不属于该文本承载的任务也干了,却把本该承载的任务给抛弃了,用自选动作替代了规定动作。还有甚者,有些教师觉得有些文本意义不大,干脆跳过,说得严重一点,这属于“教学事故”。

同一篇课文,“学习任务群”下的教学与传统教学不仅方式不一样,教学内容都会有差别。

比如《包身工》几番入选和落选教材,现在统编教材把该文编入“革命文化任务群”的“苦难与创造”单元。

单元导语:深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实性作品和虚构作品各自的特点和表现手法;欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

《包身工》的“学习提示”:一是人文主题,认识包身工悲惨的生活和极度恶劣的生存环境,二是语文素养,“阅读时要多留意其新闻性与文学性是如何做到有机统一的”。

实际教学情况是,不少学校把教学任务只定位在传统的教学方式上,即现在的“人文主题”,而忽视了语文素养的“新闻性和文学性”的有机统一,即单元任务的“了解纪实性作品和虚构作品各自的特点和表现手法”。值得一提的是,2022年全国甲卷的文学文本阅读,选用了两个文本。文本一是王愿坚的《支队政委》,文本二是《长征,前所未有的故事》。第9题题干:这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异,请比较并简要分析。把这个原题与单元导语和学习提示对照,除了用词有变化以外,不就是一个意思吗?

这样的考教关联,是不是告诉少数弱化甚至抛弃现代文教学,以及没有按“学习任务群”“规定动作”教学的老师,“学习任务群”下的单元任务教学,要“依标教学”,因为高考已经在“依标”而考,教学评一体化才是发展的必然。

三、“规定动作”是单元的“主”任务或叫“核心任务”

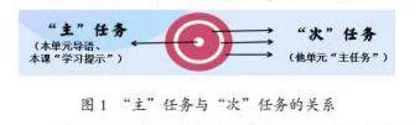

如果把“单元导语”和“学习提示”看作“规定动作”,那么,这个“规定动作”只指本单元或者本课文,这是单元(课文)的核心任务,姑且是为“主任务”;前面说了,教材选文具有简单枚举性质,把某一篇文章安排在某个单元,其任务是“规定”的;但在文本学习(研习)时,谁也不会机械地完成单一的任务,而且也不可能孤立地学习某个规定任务,必然会综合运用到其他单元的规定任务,我们姑且把本课(本单元)用到其他单元的规定任务称为“次任务”,这里的“主”和“次”是就任务所在位置而言的,没有重要不重要的因素。我们用“主客”关系来理解,“主人”与“客人”是时空变化而形成的,主客是随时可以互换的。理解这个比喻,就能理解所有“规定动作”在不同单元有“主次”之分。“主任务”是核心,是单元教学的突破点,是本单元(本课)的“规定动作”,其他单元(课)是“次”任务,是“自选动作”:语文教学活动就是无数的任务在“主次”融汇、叠加往复中进行的(见图1)。

比如,《语文》必修上册第一单元不排除有些老师以“青春情怀”为教学主线,激励学生感受青春的魅力,但语文是一门学科,教学活动不能仅限于“人文主题”,否则就远离了语文的本质,应该在领悟“青青情怀”的同时,认识诗歌的灵魂——“意象”,以及多种意象组合构成的意境。这是“规定动作”。《沁园春·长沙》等诗歌的学习,围绕“意象”,自然会涉及诗歌的其他必备知识等,比如“用典”“比兴”“白描”等概念。只有融汇这些知识进行诗歌鉴赏,才能让学生更好地理解审美意境;而关于诗歌的艺术手法,教材安排在第三单元,也就是说,一、三单元是分配和各有规定的,传统的教材没有用这种拼图式,是执教者根据自己的理解,每当诗歌鉴赏教学时,都要将自己对诗歌的教学理解和盘托出,直至高三还一成不变。在第三单元教学中,根据单元导语和每一课的学习提示,诗歌“意象”是已成“任务”,而侧重感受诗歌的各种表现手法,则是本单元的“规定动作”。

四、落实任务教学,不可偏废传统的文本阅读

似乎关于教好教材和用教材教成了诉讼不完的话题,甚至提出以“用教材教”替代“教好教材”, 在此回避关于二者优劣的争论,只想说二者不可偏废。近些年出现的一些热门的教学理论,弱化甚至抛弃单篇文本阅读而以单元为教学单位的教学方式,这更需要谨慎。而这种教学研究也几乎只出现在一些新教材教学研讨会上,比如,“劳动最光荣”“劳动最伟大”“劳动最崇高”“劳动最美丽”“我爱劳动”等话题成了几节课堂的教学任务。气氛之活跃,讨论之深入,学生有话可说,学生有话想说,值得点赞。但几节课认真听下来,似乎不是语文课,而是一个关于“劳动的价值”为主题的系列班会课。可是,当执教老师回到自己的平常课堂,还是传统单篇教学和刷题。

以任务为引领的教学活动,还是要建立在学生自读文本、咀嚼语言文字的基础上。因为语文学科性质和材料是语言文字,对语言文字的学习,“力求以‘语言建构与运用’为立足点和根本点,通过引导学生进行积极的语言文字运用实践,让学生在学习和运用语言的过程中自然融入和提升其他三方面的素养。”(人教社《教师教学用书》)传统的单篇文本阅读,是这段话的抓手。语修逻文都只能通过文本的阅读来体现,绝大多数选文都是若干年遴选的结果,几乎都是经典和名篇,不管是实用类、思辨类的文本,都富有极强的语言魅力,更不要说古诗文和文学类作品。一个人学习语言,一是从日常生活中来,再就是从经典文本中来。如果拎着人文主题之类的大话题,抛开文本本身,而热闹一番,除了作秀,实在不知道是不是语文课了。

“以任务为引领”,以学生自主阅读文本为基础,引导学生进行教学实践活动,是值得认真思考的问题。