《拿来主义》论证思维结构化探察

作者: 郭传斌 刘青莲

摘 要 《拿来主义》论证思维的深层逻辑是难以用选言推理来予以概括的,深入研读文本,会发现全文三次使用“试错—归因—校正”这一思维结构原型,形成三个论证层次,而其中关键的“归因”环节,又充分运用“循变察故”“平衡守中”辩证分析方法,三个层次则以“追加累进”式辩驳结构进阶行文,由此提炼的论证思维结构型式可以迁移运用于思辨说理写作。

关键词 论证思维 思维结构型式 归因路径 辩证分析

统编高中语文教材选择性必修上册第四单元“逻辑的力量”学习活动部分以《拿来主义》为例展现“逻辑思维的力量”,用选言推理中的否定肯定式这一有效推理形式来概括《拿来主义》一文(主要是前半部分)的行文框架,从其例证目的来说,这自然是不错的。行文的确是在否定了“闭关主义”和“送去主义”之后推出了“拿来主义”的主张,但问题在于,是不是真的如教材所言,“否定这些错误的做法,也就证明了‘拿来主义’的正确性”呢?显然不能这么说,推理本身并非天然具有充足的论证性,仅从选言推理理解的话,也只能算是证明了最终选择“拿来主义”的必然性,并不能确立其“正确性”,中间应该有更为重要的论证环节被遮蔽了,以致文本论证逻辑解读晦暗不明。

那么,背后完整的深层论证逻辑到底是什么?文章究竟是如何运用选言推理来有效推进“拿来主义”的论述的?这是引导进入《拿来主义》论证思维的深度学习需要解决的重要问题,同时也有助于推动针对“如何运用逻辑推理进行说理论证”这一关涉“思维发展与提升”核心素养落实的问题的积极探索。

一、发现思维结构原型

我们可以考虑从一至五段入手先做些深入的考察。以选言推理来理解这一部分的话,实际就是把“闭关主义”“送去主义”和“拿来主义”三者视为现成的选项摆出来做选择,但这并不符合文本事实。事实是“拿来主义”本身是作者在《拿来主义》一文中的一个建构性概念,此时并不预先存在一个“拿来主义”的选项与其他二者并列来供选择。对“拿来主义”的这样一种静态的形式化理解,完全忽略了论证本身乃是一个逐步建构的动态过程,这也恰恰是论证说理之区别于逻辑推理的重要一维,对《拿来主义》深层论证逻辑的理解把握必须充分考虑到这一点。

所以,极具探讨价值的问题在于,行文具体是如何在否定“闭关主义”“送去主义”的进程中推出“拿来主义”的?细加推究,作者以尼采类比中国,类比点落在尼采最后“发了疯”的原因上,就在于他“只是给与,不想取得”;与之相类,中国奉行“送去主义”必然导致子孙后代“拿不出东西来”,讨“残羹冷炙”以过活,其中的原因也在于“只是送去,从不拿来”。这样就把两大主义之所以行不通的原因理清了:“闭关主义”不送也不拿,“送去主义”只送不拿,其中所缺者,共同指向了“拿来”。这就自然顺势推出了“‘送去’之外,还得‘拿来’,是为‘拿来主义’”一句来绾结这一部分。

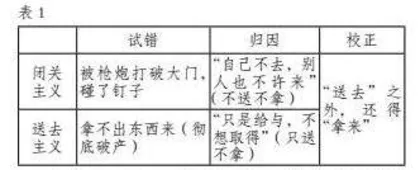

如此看来,作者正是在对两大主义试错过程中予以归因分析,找出了“缺少‘拿来’”这一核心因素,然后再以“拿来”去校正二者之错,由此得出一个初步结论。对这样一种论证逻辑做一下归结概括(见表1),其思维结构可以用“试错—归因—校正”来予以刻画,这里论证说理的关键步骤在于试错中归因,找到校正错漏、解决问题的方案,从而得出结论,整体形成一个自足的动态论证过程。

“试错—归因—校正”这一论证思维结构自然是源于形式逻辑的选言推理,但由推理形式到论证型式的演变,其中“归因—校正”环节的推论分析是关键,是核心,归因是校正的必要前提,校正则是依据归因做出的应然决策。如果拿这一思维结构原型再去考察《拿来主义》余下的内容,我们会发现,作者其实一直在灵活地反复运用这一思维结构运作行文,并自然生成全文层次。

六至七段,针对我们被“送来”的东西吓怕了,青年们“发生了恐怖”的现状,作者的归因是“那是‘送来’的,而不是‘拿来’的”,意在强调其中丧失的是主体性,缺乏的是自主性,由此校正得出“自己来拿”的进一步结论,突出“独立自主”拿来的重要性(见表2)。

整体来看,《拿来主义》全文三次重复运用“试错—归因—校正”这一思维结构原型,试错中探寻其原因,归因中明确问题症结,找到核心因素,之后再循之予以校正,从而归结得出各层次结论,一步步建构“拿来主义”的“要拿来”“要自主拿来”、拿来后“要批判地吸收”的基本内涵,议论层次得以推进,最终完成一个完整的多环节逐级进阶的说理论证行程。这才是“‘拿来主义’的正确性”得以确立的论证逻辑基础。

二、探寻“归因”思维路径

“试错—归因—校正”思维结构以“错”始,以“正”结,但论证的关键还在于“归因”这一中间环节。“归因”是这一结构不同于选言推理形式的关键之处,它既关涉到“错”之为“错”的实质原因,更重要的是还决定着“校正”之“正”的结论建构。此一论证思维结构要成为可迁移的写作大概念,还需要进一步探究具体如何正确“归因”的问题。

我们先来看鲁迅先生在第一个层次中的“归因”逻辑。对送古董行为、送国画的“大师”以及梅兰芳博士等一众的讽刺并不足以证明作者是一般化地反对“送去”(“‘送去’之外,还得‘拿来’,是为‘拿来主义’”一句可证),而是具体化地坚决反对走向极端一类的“送去”,即“送去主义”。那么,“送去”缘何变成了“送去主义”呢?以辩证逻辑视角来看,“送去”这一辩证概念之中包含正反两端,是一味地只送不拿,导致了“送去”走向其反面——“送去主义”。这样针对含有内在辩证矛盾的概念展开“循变察故”的分析,从正反变化中考察何以导致矛盾两端的转化,找到物极必反的关键条件,也就找到了“归因”的路径,找到“拿来缺失”这一根本因素,然后就可以予以校正,得出结论了。六、七两段针对“送来”也蕴含这样一个“循变察故”的归因过程,只不过是大大简化了。

八、九两段的归因由于比喻的运用使之更为隐蔽,可以通过还原辩证概念的方法探究其中的归因路径。“孱头”“昏蛋”代表着一个极端,“废物”代表另一极端,同样遵循物极必反这一辩证原则,进一步探究表征“过犹不及”的辩证矛盾概念,可以以如下思维图式填空来启发思考(见图1)。

“孱头”“昏蛋”对于“大宅子”的全盘否定根源在于批判过了头,吸收意识全无;“废物”的全盘接受则是批判意识缺位所导致的,同时也是吸收走向极端的结果。从对二者的反驳中找到“吸收”“批判”这两个文化交流中的辩证概念,也就可以深刻理解鲁迅所说“占有,挑选”的真正含义了。“吸收”“批判”各自的“过”与“不及”都会走向反面,正确做法则当是“平衡守中”,具体到这里就是“批判地吸收”,而此种意识的缺位,乃是造成大批“孱头”“昏蛋”或“废物”的根本原因。至此,“拿来主义”应该如何自然明了。

《拿来主义》的“归因”思维紧紧围绕着辩证矛盾分析展开,“循变察故”“平衡守中”等分析都充分具体地运用了对立统一、矛盾转化、“否定之否定”等辩证思维,这也是对于“‘拿来主义’的正确性”论证的一个有力支撑。

三、还原层次间的结构逻辑

再从整体上反观《拿来主义》行文层次间的结构逻辑,我们可以采取设疑追问的方式进一步还原其思路。

“闭关主义”主张不送也不拿,单用“送去”矫治行不行?不可,一味送去,不知拿来,必然走向极端,变为“送去主义”,这将给我们的新文化带来灾难性的后果,所以必须要“拿来”。针对“送去主义”,是不是“拿来”就可以解决问题了呢?也不可,曾经被动拿过“抛给”“送来”的东西,其间自主性的丧失让国人吃尽了苦头,所以需要独立自主地拿。那么,是否做到独立自主地拿来就可以了,就算是“拿来主义”了呢?也还是不行,“孱头”“昏蛋”“废物”在拿来之后的种种行径就是活生生的反面例子,所以,拿来之后还要“占有,挑选”,彻底践行批判地吸收才能成长为合格的“拿来主义”“新主人”。

以对立面为出发点,归因以寻找校正方案,追问辩驳中再发现不足,继续追加要素进一步完善立论,这样几轮下来,论证层次递次推进,最后整合得出一个相对完备周全、“正确性”更高、说服力更强的结论,这样一种逻辑结构可以概括为“追加累进”式辩驳结构。

四、结语

要让“思维发展与提升”这一核心素养的养成得以在实际教学中切实落地,应该积极探索基于教材经典文本的读写思维训练项目开发,从《拿来主义》中提取“试错—归因—校正”“循变察故”“平衡守中”“追加累进”式辩驳结构等论证思维结构型式,正是这样一种有益的尝试。由此提炼形成论证说理的程序性知识,既有利于对文本深层内涵的把握,又能够为思辨说理写作做好迁移运用的必要准备,同时更是能桥接读写,助力思维发展素养目标的有效达成。

[本文系山东省教育科学“十四五”规划课题“乡村学校学生结构化思维的建构研究”(立项号:2023ZC290)、淄博市教育科学“十四五”规划课题“指向学科核心素养的高中语文实践活动课程的开发与实施研究”(课题编号:2023ZJY031)的成果]