大单元视域下初中语文单篇阅读教学策略探索

作者: 宣可斐

摘 要:语文学科强调对初中学生思维能力、阅读素养的培养,要求学生能够通篇阅读文章,对文章关键词汇、重要信息进行归类整合,深入理解文章主旨思想,并挖掘文章规律,以建构学生的文学逻辑思维。为实现这一目标,初中语文应转变传统分立、片段式的教学模式,而采用单元整体、通篇文章的新理念,这样更利于初中学生完整建构语文逻辑体系,也利于学生语文核心素养的培养。单篇课文是实现大单元教学目标的有力支撑,教学设计时应考虑单元教学目标、教学内容、课堂评价等要素的联系和统整,在情境任务的驱动下引导学生进行深度文本阅读,使学生在主动积极的思维和情感活动中获得独特的感受和体验,达到培育语文学科核心素养的目的。

关键词:大单元教学 单篇阅读 语文核心素养 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2025.04.018

初中语文核心素养涉及四方面内容,分别是语言文字、逻辑思维、文学审美、文化传承。这四项核心素养中,语言文字是前提,逻辑思维是基础,初中学生需要通过语文学习建构自己的思维体系,逐步培养通篇阅读文章、完整评价赏析的语文素养。

但从当前初中语文教学现状来看,很多篇章都不是完整、独立的文章,而是选取其中经典的片段进行文学赏析。对于初中学生而言,阅读素材的主题不明确,内容又缺乏前后衔接,不利于学生基于完整视角去阅读理解、评价赏析。正是因为语文教材没有基于大单元主题去整合内容,导致主题篇章的语文教学逻辑架构不完整,内容缺乏前后联系,学生通过阅读理解获取的语文知识也具有一定的片面性,不利于初中学生语文逻辑思维的建构。

因此,初中语文应考虑大单元主题教学,以宏观目标、主题任务为核心,引导初中学生从全局视角理解文章结构、语言、技巧及思想,促进初中学生语文核心素养的提升。

一、大单元视域下单篇阅读教学的重要性

初中语文在教学中强调内容与形式两方面元素,而教学的关键是实现教学内容与教学形式的统一,提升教学结构的完整性,以解决形式大于内容、内容脱离主题等常见问题。传统语文教学中总是精选片段让学生进行阅读赏析,虽然精选的文章片段主题深刻,能够一定程度上彰显思想内涵,但对于初中阶段的学生而言,节选片段的阅读教学不具有连续性与完整性,不仅不能实现对学生系统、完整的思维训练,激发学生自主阅读意识;也无法帮助学生在阅读中构建前后逻辑联系,无法获得完整的阅读体验,也无法深刻理解文章的主旨思想与内涵。

因此,初中语文应基于大单元视域开展单篇阅读教学。单篇完整阅读相较于节选片段,前后文内容关联,整体逻辑完整,学生通过单篇阅读学习,不仅能够理解文章中人物变化、事态发展的前因后果,也能够通过完整阅读获得更加深刻、丰富的感知体验。由此可见,单篇阅读教学契合大单元主题教学理念,也利于初中学生语文核心素养的培养。

综上,大单元视域下的单篇阅读教学有着以下两点重要意义:

第一,单篇阅读教学强调初中学生的主体性与实践性。大单元视域下的单篇阅读教学强调学生的主体地位,以学生为教学主体,通过凝练单元主题,布置结构化任务,并采用自主思考、问题探究、讨论交流等新模式,引导学生在学习中深入思考,取得更为显著的阅读教学效果。

第二,单篇阅读教学有助于提高初中学生的阅读理解能力。大单元视域下的单篇阅读教学,能够引导学生集中精力阅读并理解单篇文章,通过前后文关联与思考深入挖掘文章内涵,提高阅读理解的深度和广度。同时,单篇教学提供了学生练习特定技能的机会,如分析、推理、解释等,有助于提升初中学生的阅读理解能力,也有利于学生语文逻辑思维的建构。

二、大单元视域下阅读教学素材的选用依据

新《课标》在第四学段(7—9年级)的“学业质量描述”中要求学生能够“在阅读过程中把握主要内容,理清行文思路,用多种形式介绍所读作品的基本脉络;能从多角度揣摩、品味经典作品中的重要词语和富有表现力的语言,能分类整理富有表现力的词语、精彩段落和经典诗文名句,分析作品表现手法的作用”,并“通过对阅读过程的梳理、反思,总结不同类型文学作品的阅读经验和方法”。综上,课程目标、课程内容和课程评价都要求学生在学习经典小说作品时,应关注故事情节、人物形象和小说主旨三个方面的内容。

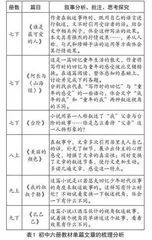

单篇不“单”,单篇课文尽管是基础的教学单位,但也要放在一个更宏大任务群中去学习和落实。所以,本课教学是建立在大单元整体设计基础上。在实际教学中,笔者整理了初中六册教材,对六册教材中的单篇文章进行叙事分析、批注与思考,整理结果如表1所示:

如表1所示,通过对初中六册单篇阅读文章叙事分析、批注与思考探究,发现《我的叔叔于勒》这篇文章,叙事跨度较长,逻辑架构相对完整,更利于培养初中学生的阅读素养与整体思维建构能力。由此,本文选用《我的叔叔于勒》作为大单元视域下的单篇阅读素材,以单元导读中的“少年视角”作为单篇教学的切入点,分析小说独特的少年叙述视角,探讨作者采用少年叙述视角背后的不同意蕴,经由小说的深度解读,从而让学生掌握小说阅读之法。

《我的叔叔于勒》是初中语文教材九年级上册第四单元的文章,与群文联读的设计不一样,本课是在整个教学设计的背景下进行的单篇文本阅读,围绕大单元“少年成长”这一主题,设计了“少年视角看世间百态”的学习任务环节,依次为:“我”看——看“我”——“我”思——“我”用,以此引导学生探究小说的叙事视角。

三、大单元视域下阅读教学的课例分析

(一)明确教学目标

九年级上册第四单元是一个小说单元,紧扣“少年成长”这一主题。在阅读教学中,应关注小说的文体意识,即通过小说“三要素”——人物、情节、环境来解读小说的主题。本单元的教学目标中除了帮助学生学会梳理小说情节,试着从不同角度分析人物形象,结合自己的生活体验,理解小说主题。在单元导读中,还提示我们可以从少年视角观察世间百态,加深对社会和人生的理解。

(二)创设单篇阅读教学的主题任务

师:《我的叔叔于勒》是以谁的口吻来讲述故事的?

生:“我”若瑟夫——少年视角

师:小说中的“我”是一个叙述者,同时也是故事的参与者和见证者。从文题来看,这篇小说的主要人物是于勒,通过我的所见所闻,会呈现出怎样的于勒?请结合任务单提示,完成人物档案。

教师活动:为班级学生展示幻灯片,并在幻灯片播放结束后布置两个主题任务:

任务一:根据课文相关内容,观察“我”见到的于勒,完成人物档案。

任务二:(小组讨论)根据课文相关内容,观察“我”听到的于勒,完成人物档案。

任务三:为什么要用若瑟夫的视角来呈现两个“于勒”?

(三)组织并引导学生主动思考、自主探究

初中语文教师在单篇阅读模式下,将班级学生分组,组织并引导各小组学生对任务一、任务二、任务三进行预设分析,并以小组为单位进行讨论交流,形成小组决议,在班级内进行展示分享。

1.关于任务一的探究过程

预设:人物评价:于勒在“我”眼里是一个穷困潦倒,生活狼狈的可怜人,更是我的亲人。

人物关系:伦理、血缘、亲情

综上,各小组学生通过单篇阅读赏析,基于文中三处关于于勒的描写,深刻了解于勒狼狈不堪,穷困潦倒的形象。而初中语文教师通过引导学生,关注三次“我”对于勒“看”的方式和内容的不同,引导学生逐步感知“我”对于勒情感的升华,从而让学生把握“我”这一人物形象。

2.关于任务二的探究过程

预设:人物描写:关注“称呼”的变化

典型事件:关注“两封信”的威力;盼于勒,赶于勒,赞于勒

人物评价:父母眼中,于勒是拖累生活的老流氓,全家的恐怖……

人物关系:赤裸裸的金钱关系。

综上,初中语文教师通过引导学生关注这一部分“称呼”的变化和典型事件,引导学生了解主导变化的因素是金钱和利益。从而引导学生把握菲利普夫妇的形象。

3.关于任务三的探究过程

少年视角是本文的切入点,初中语文教师通过前面两张任务单的完成和解读,引导学生理解少年视角的特点就是朴素纯粹,没有受到成人世界金钱利益关系的异化,与成人世界形成对比。同时,通过任务单,引导各小组学生概括文中“我”和“菲利普夫妇”的形象,体现叙述视角对人物塑造的作用。最后引导学生把握文章主题:批判金钱至上的社会关系,对小人物的辛酸无奈的悲悯,同时还有对人性真善美的希望,体现叙述视角对主题解读的深刻性和引入反思的效果。

(四)反思总结与延伸思考

师:学生们,你读过的小说或其他作品中,哪些采用的是儿童叙述视角?结合今天所学,你有什么新的阅读收获或感悟?

预设:《从百草园到三味书屋》,以成人沧桑的口吻开头,接着又转化为翻砖扒墙的调皮的儿童视角,听蟋蟀弹琴,拔何首乌,雪地捕鸟,人迹罕至的荒园竟成了妙趣横生的乐土,记忆中的一切都罩上了诗意的美感,三味书屋也从封建礼教的象征中解放出来,成了记忆中的风景。

《社戏》展现的是一群儿童月明之夜的浪漫之旅。以十二岁的少年身份开启这次精神之旅,写到赵庄看戏,叙述者动用了他的所有感官,用诗意盎然的文字写水草豆麦的清香,悠扬的笛声,儿童们偷豆煮豆的欢快,儿童视角的选择已经不是一种简单的策略,更是内心情感表达与怀旧情绪流淌的需要。

《故乡》既有儿童视角,又有成人视角。通过不同视角下所见所感的对比,有旧中国对人们肉体与精神上的摧残,还有作者在努力寻找的解救中国的良方。

此外,很多战争题材的小说都采用儿童视角,这种选择会让主题更鲜明,读者印象更深,更能激发人们对和平的追求与向往。

综上,初中语文教师通过引导学生勾连所学,取得了“以篇达类”“触类旁通”的效果,学会了知识的迁移。

(五)课后作业与巩固强化

教师为学生布置作业:《我的叔叔于勒》是从若瑟夫的视角来叙述的。试着换成另一个人的口吻来讲述这个故事。不少于600字。

提示:1.可以从“菲利普”“于勒”或“船长”等人物中选择一个来讲述。2.可以改写小说的片段,也可以改写全篇。3.叙事要清晰,注意人称和语言风格的统一。

综上,勾连九年级下第六单元的写作教学:学会改写。在作品的重新创作中,加深对人物和主题的理解。新课程理念强调进行大单元教学设计,在实施中存在很多挑战,如何找到新课改与课堂实施的两者平衡点,需要教师冷静、不断地学习和尝试。

如果没有不断的尝试,就没有创新性、科学性的大单元设计。走出阅读教学套路化的一个重要途径是研究文本体式,即每一篇小说以大单元教学目标为依托,在写作方法、呈现方式、艺术风格等方面引导学生领会其独特性,实现深度解读。新《课标》强调教学以学生为主,创设综合性学习生活情境,引导和组织学生围绕学习任务进行自主合作探究学习,所以,本课的教学设计是在明确本单元的主题、大单元教学设计的基础上,设计“少年视角看世间百态”作为本节课的学习任务,引导学生研读课文,掌握少年视角的小说阅读策略,并学以致用。

参考文献:

[1] 高镁丹《大单元视域下的初中语文阅读教学策略》,《文学教育》2023年第9期。

[2] 纪如萍《大单元视域下的高中语文阅读教学实践研究》,湖南大学2023年硕士论文。

[3] 张堂生《大单元视域下的初中语文阅读教学实施路径》,《语文教学之友》2022年第1期。