对比与探究,提升高中古诗词联读教学的有效性初探

作者: 姚丽娜

摘 要:新课程背景下,“联读”已成高中语文教学的热点,联读的关键就在于找准不同文本的异同点,以此作为教学设计的核心。寻找古诗词之间的异同点,探究其中的原因,有助于激发学生的阅读兴趣,理解作者的创作理念和风格,感知不同古诗文作品的价值。通过四个环节开展课堂教学,精心设问,学生依问而答,畅所欲言,在学生的思维碰撞中能够产生众多精彩观点,从而提升学生的审美鉴赏能力和表达能力。

关键词:诗词联读 精心设问 合作探究 鉴赏能力 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2025.04.046

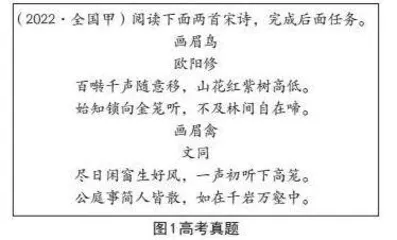

《普通高中语文课程标准(2017年版 2020年修订)》在“学习任务群5”中明确提出:“运用专题阅读、比较阅读等方式,创设阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作。”可见,语文阅读教学已经越来越关注学生的阅读量以及阅读体验。传统的单篇精读教学已无法满足学生的阅读需求。统编版普通高中语文教材从选材到排版始终贯彻群文联读这一教学新理念,高考考查也越来越重视文学作品的比较阅读。2022年全国甲卷的古诗词阅读考查便采用了对比阅读。

反观古诗词课堂教学,我们只有联读理念,但没有实操效果。古诗词联读或以填表格的形式,运用图文转换的解题逻辑机械开展;或是找一组类似的作品,以单篇精读的形式详细讲解;或是找一个普适性的异同点,进行表层内容的对比。这样的设计往往只有形式,对于提升学生的阅读鉴赏能力毫无功用。

一、有效课堂路径探究

那么,如何设置课堂教学环节,提升古诗词联读教学的有效性呢?笔者以执教《望海潮》《扬州慢》联读为例,探究古诗词联读的有效性。

联读教学中,精选“联读点”至关重要,而古诗词是抒情性文学作品,往往可以“情感”作为“联读点”切入,在进行情感对比分析时自然能引发学生对写法的思考,进而探究作品背后的写作原因、流派特点、文学现象,由一篇文推知一类文,从根本上上提升学生的语文素养。以“情感”为切入点的联读教学课堂可从四个环节逐步展开。

1.阅读悟情,对比情感

对于文学作品的阅读,新《课标》明确提出:“文学作品的阅读应以学生自主阅读为主。”所以,在课堂的第一个环节中可以设置多种形式的阅读——自由读、集体读、展示读。每一种“读”都有目标,自由读是读准字音、熟悉内容,集体读是读出节奏、自纠错误,展示读是文从字顺、读出情感。经过三读,大部分同学能够体悟到不同文学作品表现出的不同情感。学生体会到情感的不同后,自然会引发关于原因、情感表达方式的学习期待,顺着期待设置问题,就能激发学生的学习积极性。所以,古诗词阅读教学一定要让学生真正读起来,才能深入思起来。高中生有一定的阅读积累和经验,能够抓住诗词作品中提示情感的字词初步感知情感,以学生的理解为基础的教学,尊重学生个人的阅读体验,语文课堂才会有活力和魅力。

2.合作共赏,对比写法

“赏析写法的异同”经常作为古诗词联读教学的重点,但需要精心设计问题,问题设置需体现作品同中有异的特点,有一定的探究价值。笔者将学习任务设置为:“同是书写城市的佳作,一喜一悲,两位词人用自己的方式写出了对城市的情感,请分析两位词人在写法上的异同点。”为了集思广益,让学生在思维的碰撞中完善自己的观点,笔者将学生课堂活动形式设置为“小组合作学习,第一小组探究意象相同点,第二小组探究意象不同点,第三小组探究手法相同点,第四小组探究手法不同点。”因为划分的任务明确、细致,小组讨论、交流激烈而高效。全班交流、观点汇总时,教师有意识地将各组意见分类整理、板书,两词的异同点一目了然。

对照板书,进行教师小结:“两词均选用最具代表性的城市景观书写对城市的记忆。《望海潮》中柳永用铺叙的笔法,为我们描绘了一幅充满诗情画意的杭州居民生活画卷,表达的是对承平盛世的赞美与歌颂;《扬州慢》运用对比和典故展现战乱后扬州的残败和萧条,抒发内心之悲。”经过生生对话、师生对话与总结,学生们掌握了“探究词作写法异同点”的方法,有助于拓宽学生们解读古代诗词的思路,提升古诗词对比鉴赏的能力。

3.深入探究,善思善辨

本次对比阅读,我们还要深入研究其采用特定的情感表达方式表情达意的目的何在。因此,笔者在课堂中设置了“善思辨 探主题”环节:《望海潮》和《扬州慢》,一颂繁华,一伤衰败,一铺张华丽,一曲折深婉,你更欣赏哪一首词?学生们从个人的喜好、词作主旨、写作目的、作品价值等方面阐述自己的观点,在观点的碰撞中进一步加深对两首词作的理解。教师抓住时机,用白居易的“文章合为时而著,歌诗合为事而作”以及宋凤翔的“其流落江湖,不忘君国,皆借托比兴,于长短句寄之”对学生们的观点进行评价,并进行提升性小结:《望海潮》和《扬州慢》是两种不同的演绎,无论是从历史真实反映,还是文学的审美表达,都有各自的价值。从历史上来看,繁华和灾难是人类进程中的花开花落。从文学的表达来看,讴歌太平与反映灾难都是文学的责任。《望海潮》和《扬州慢》,一写承平盛世,一写劫后空城,内容不同,意趣亦相异,共同构成历史的真实,体现了文学的价值。无论是抒写夸耀之情,还是抒发今非昔比的悲伤,实际上都是因为作者对这座城市由衷的热爱。

4.读写结合,学以致用

基于“关注、参与当代文化”的要求,遵循学以致用的原则,课堂教学中需创设情境,为学生的创造性写作提供条件。正值杭城迎亚运之际,亚运杭城有着独特的城市风景和城市文化。于是,笔者创设了“为学校迎亚运宣传栏提供一首‘亚运杭城’为主题的小诗”这一写作任务情境,要求学生精选“亚运杭城”特有的意象,选用适当的情感表达方式表达对杭城的情感。生于杭城、长于杭城的学生们眼见杭城近几年的变化,深受杭城亚运之风的影响,笔尖自然流露出对杭城的喜爱,以及对亚运将近的期待。

二、课堂有效性反思

以上述路径开展古诗词联读教学,可以做到深挖文本,感性与理性相结合;探究学习,注重学生思维进阶;以生为本,提升语文核心素养。

1.深挖文本,感性与理性相结合

古诗词联读教学以情感为切入点,从情感的不同最终回归于对城市的热爱这一相同情感。中间穿插教学重点和难点。教学的重点是探究两词写法的异同,重点抓取意象选取和手法运用两个角度。学生通过合作学习,深入分析同类意象、不同意象在表达情感方面的异同,以及“铺叙”和“对比”两种手法在抒发情感时的不同效果。在解决问题的过程中,学生们感受到了何为写法为情感服务。教学的难点是审美鉴赏力的提升,通过思辨性表达,学生们从个人喜好、作品价值、写作目的等多方面鉴赏两首词作,感受到词人在作品中倾注的多种情感,同时也激发了学生们进一步探究两位作者其人其事的兴趣。最后用白居易和宋翔凤的两句点评,让学生们明确写作应为时代服务,写作更是作家的一份责任和担当。水到渠成,引出写作任务。

由初读悟情,到探究抒情方式,再到主题思辨,最后小诗创作,学生经历了一个由简到难、由浅入深的学习过程,思维不断拓展、深化,对诗作的理解也不断加深。在教师的主导下,学生经历了一个完整的学习过程,不仅能够感知两首词作抒发的不同情感,更能通过比较两首词作写法上的异同,理性分析作者挑选、处理意象和选用不同的情感表达方式的目的,让阅读从感性走向理性,便能通过一首词读懂一个人、一个时代,也能培养学生选用恰当的意象和正确的情感表达方式书写自己的观点并表达独有情感的能力,为写作蓄势。

2.探究学习,注重学生思维进阶

探究学习环节的设置,使学习方式产生了变化。传统的教师讲学生听模式变为学生独立思考,小组共同发现问题、解决问题、得出结论。小组代表分享本组探讨的一个相同点或相异点时,因为任务明确,切入口小,加之小组成员间有足够的时间进行讨论交流,分享环节进行得十分顺利,有校正、有补充,全班八个学习小组参与度都非常高,在观点的碰撞中产生了对于一些意象的别样解读。以“红药”这一意象为例,学生认为“桥边红药”之美不输“十里荷花”,“红药”选择长于桥边,那是路人必经之地,“红药”竭尽全力盛放,将最美的一面向世人展现,但结局却是“不知为何人而生”,可见红药无人欣赏的落寞,从而突显扬州城的荒凉、萧条,同时也表现作者无人赏识、怀才不遇的无奈。赏析“乔木”意象时,学生用学过的诗句“无边落木萧萧下”进行印证,拓展了意象的广度和深度。比较手法时,学生们能够有意识地探究所选手法的表达效果,找到手法选用与写作目的之间的关联。例如,《望海潮》使用铺叙,用大量的杭城景观描写杭城的富庶繁华、政通人和,将自己对杭城的夸耀之情展现得淋漓尽致。用铺叙这一毫无节制的情感表达方式,目的就是借夸耀杭城歌颂两浙转运使孙何的政绩,进而为自己的求官铺路。这样的课堂学习,不仅限于掌握知识点,更是想象能力、推理能力、推理能力的综合运用,有利于提升学生的形象思维能力和逻辑思维能力。

3.以生为本,提升语文核心素养

自由读、展示读、合作交流、观点展示、小诗写作,整个教学过程均以学生活动为主,学生阅读中产生的困惑通过生生合作、师生合作得以解决,学生的个人观点在与同学观点的碰撞中完善,整节课于学生而言有思亦有得。以学生为主体的开放式教学并未使课堂思路混杂,教师的点评恰到好处,起到了把控课堂、理清思路的作用。教师对学生的精彩回答进行鼓励;在学生思路受阻时,适当点拨;综合学生的回答开展总结。学生虽各执己见,但讨论与分析都有的放矢,不至于信马由缰。例如,对于“你更欣赏哪一首词”的探讨,大部分同学喜欢姜夔的《扬州慢》,认为该词的思想境界更高。只有少部分同学喜欢《望海潮》,因为势单力薄,阐明观点时显得唯唯诺诺。双方力量不均,讨论就很难持续,思路也难以打开。这时,教师的一句“果然,少男少女都喜欢悲伤的音乐和作品”再次激起讨论的热情。学生不再局限于个人喜好,开始从“作品的价值”“作家的担当”等其他方面切入探讨。最后,用名家点评代替教师点评,既增加学生的知识积累又具有说服力。

语文课程是工具性和人文性的统一,提升语文素养需要兼顾学生的听、说、读、写能力。整节课的设计从通读课文到作品探讨到情境写作,真正做到了听、说、读、写能力的综合培养与提升 。如果能将学生创作的小诗编成诗集,或者送至校广播站诵读,甚至精选精改之后,送去投稿,那么学生的写作兴趣将更浓厚。教师不能功利性地将目光停留于高考作文,平时的课堂小练笔也能拓展学生思维,提高写作能力,更能激发写作兴趣,提升语文综合素养。

综上所述,古诗词联读的关键在于找准“联读点”,设计能够激发学生探究欲望的问题,拓展学生思维的深度和广度。课堂教学不能仅停留于知识点和内容的简单对比,更应注重深层的思想性对比,探究词作背后的文化内涵。因此,通过阅读悟情、对比情感,合作共赏、对比写法,深入探究、善思善辨,读写结合、学以致用四个环节展开教学,可以让课堂变得更加灵活和开放,真正体现学生的课堂主体地位,促进学生听、说、读、写能力全面发展,提升学生语文素养。

参考文献:

[1] 左丽丽《古诗词群文阅读培养学生思辨能力的策略》,《河南教育》2023年第4期。

[2] 宋志玛《群文阅读在高中古诗词鉴赏教学中的应用——以〈蜀相〉为例》,《中学语文》2023年第2期。

[3] 孙振坤《古诗词群文阅读教学的“多元方案”》,《教育研究与评论》2022年第12期。

(姚丽娜,1987年生,女,汉族,浙江人,大学本科,中学一级教师,研究方向:高中语文课堂教学)