观点:我梦,故我在

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

梦想和现实之间的差距

那个爱做梦的男人—马丁·路德·金,总想看到某一天,“黑奴的孩子和蓄奴者的孩子围在同一张桌边吃饭聊天,亲如兄弟”。1968年4月4日,他在一家饭店的阳台上演讲他的梦,一颗子弹射来夺去了他的生命。

那一年还有一件事同样有名。克纳委员会交给约翰逊总统一份调查报告,它预言:“美国正朝着一黑一白、两个分离的、不平等的社会发展。”跟马丁·路德·金的梦完全反方向。

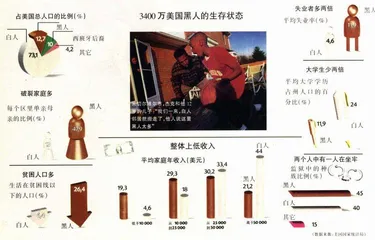

30年间,这两件事总被同时记起。今年4月4日,美国各地群众举行各种活动,纪念马丁·路德·金和他的梦。同时又有一份报告出自克纳委员会的接班者艾森豪威尔基金会。报告说:“当年克纳委员会的预言不幸已成现实。种族分界线还在那里,并与贫富分水岭重合。”今日的美国经济繁荣,失业率低于5%,但是10%的黑人没有工作。白人中6%生活在贫困线以下,黑人中则有25%缺衣少食。40%的少数民族孩子在市立学校就读,那里一半的学生成绩达不到全美平均水平。每三个黑人青年就有一个在服刑、假释或缓刑之中。

在罗列了许多令人吃惊的数据之后,报告总结说:“市场经济实际没有使城市中心的贫民区受益。国家机器成了种族歧视的象征。在我们即将跨入新的千年之际,阶级和种族的鸿沟却在扩大加深。”

他歧视我,可能他自己不察觉

400年前,黑人是唯一一批戴着镣铐抵达美洲的移民,他们的家庭和文化完全被撕裂,他们的基本权利完全被剥夺。在250年奴隶制、一个世纪的种族隔离和40年的民权斗争之后,这个群落已有相当多的个体在“中产·白人·男子”的美国主流社会里安身立命。现代人的良知里,“种族歧视罪孽深重”不言自明,马丁·路德·金的梦深入人心,克林顿总统说:“它已是全世界亿万人民共同的理想。”

那么,是不是从物质现实和民众观念两方面衡量,艾森豪威尔基金会报告中关于“黑白两界、种族鸿沟”的论断都言过其实了呢?

杰克·约翰逊讲的故事也许能够回答这个问题。杰克住在马里兰州普林斯乔治郡的米切尔维尔市,全美国最富裕的“ghetto”。这个词有时被译作“隔都”,专指城市中的少数民族聚居区。通常,“ghetto”一出口,肮脏、贫穷、犯罪、落后等意象就会串通涌入听者的思维。但是米切尔维尔不一样。那里草木旺盛,绿树成荫,小别墅点缀其中,各家车库停的不是“宝马”、“沃尔沃”,就是“卡迪拉克”。

讲故事的杰克一直微笑着,像是苦笑,又像自我解嘲—刚搬来的时候,这里住着很多白人。我跟一个白人邻居交上了朋友,但后来有一天,我看见他屋前挂着“此屋待售”的牌子。几天之后,我们两家人在他家里聚餐,聊天。我跟他说:“这地方住得不错,咱们相处也挺好,你干吗要走呢?”他耸耸肩:“这里黑人太多。”他说这话就好像没看清过我的肤色一样,我当时目瞪口呆,干掉杯里的啤酒起身就走了。

杰克是个生活相当优裕的黑人,他在华盛顿税务部做过律师,讲这个故事时已是普林斯乔治郡的总检察官。他的妻子莱斯莉是保险业务专家,为联邦政府工作。夫妻两人受过良好教育,全力奋斗赢得成功,可称得上美国黑人民权运动的杰出作品,他们也深深为自己骄傲。但是杰克说:“能和白人上同一所学校,去同一座戏院,在同一家饭店用餐,那又怎么样?黑人白人之间的裂痕还是那么深。”

“种族融合”的样板是这样形成的吗?

米切尔维尔的黑人居民大多和杰克夫妇一样成功,他们的总数占全城人口的54%,高档商业中心、豪华餐饮业和高尔夫球俱乐部是他们可望又可及的生活内容。这座城,以及城里的黑人白人全都整齐洁净,平安祥和。

1958年,马丁·金在阿拉巴马州被捕

美国黑人民权运动大事纪

1619年 第一批黑奴被运到弗吉尼亚杰姆斯敦。

1808年 奴隶贸易被禁止。

1820年 密西西比西部和密苏里北部禁止使用奴隶。

1857年 最高法院承认黑人可以成为美国公民。

1861年 南部各州反对解放奴隶,内战爆发。

1865年 林肯提出宪法第十三修正案,废除奴隶制。

1896年 美国南方种族隔离合法化。

1963年 华盛顿黑人大游行。马丁·路德·金演讲《我有一个梦》。

1964年 约翰逊总统提出《公民权利法案》,宣布在公共场所、选举和就业问题上的种族歧视行为为非法。

1966年 “黑人权利”运动开始。

1968年 马丁·路德·金在孟菲斯遇刺。

美国近年来的种族冲突事件

1992年4月:罗德尼·金案判决不公,洛杉矶爆发大规模种族暴力冲突。

1994年11月:加利福尼亚州通过禁止非法移民享受福利及其子女受教育的提案。

《钟形曲线—美国生活中的智商和阶级结构》一书出版,该书主要论点是黑人智商低于白人。

1995年10月:几十万黑人男子在华盛顿游行,强调黑人自救,不要依赖他人。

1995年11月:辛普森被判无罪,白人与黑人之间产生尖锐对立情绪。

1996年:美国各地30多座黑人教堂被焚毁。加州选民投票通过禁止在州内实行“照顾性措施”的提案。40多个州出现反联邦政府、鼓吹种族仇恨的白人至上主义的准军事组织。

米切尔维尔所属的普林斯乔治郡是美国黑人聚居区中最富裕的一处,也是美国第一个由白人占多数转变成黑人占多数,同时生活水准和教育水平没有因此下降的社区。1994年,该郡的韦恩·卡利当选为美国第一位黑人郡长(比州长低一级的地方行政长官)。卡利先生说:“我们的社区是黑人民权运动皇冠上的明珠。在这里,任何形式的种族偏见都被摒弃,成功的秘诀就这么简单。”

如此的种族大融合亲如兄弟,似乎马丁·路德·金在这里好梦成了真。可是历史研究却揭示出颇多尴尬:昔日和此时普林斯乔治郡浓重的种族主义氛围它长成为中产阶级黑人的乐园立了大功。

1973年,为了平衡学校里的黑白学童比例,美国最高法院颂布法令,支持校车接受外区学童上学。马里兰州立即响应,但是许多白人家庭不愿让孩子与“小黑孩”同车,他们大批迁走。白人留下舒适而廉价的住房,华盛顿州的黑人正好迁入。他们大都在美国最好的黑人大学霍华德大学受过教育,又因照顾性措施(affirmative action)的实行在政府机关获得职位;尽管如此,黑人的到来只能加速当地白人离开。与此同时,更多的黑人来到这里,因为他们发现在自己的地盘生活远胜于在别的人种群落里当少数民族,最后黑人白人“共同努力”,普林斯乔治郡终于成了“一半一半”、“种族融合”的样板。

反种族主义,不应只从娃娃抓起

种族歧视是社会问题,种族概念却在人们心底里。就像黑人在中国也是“老外”,可人们都管他们叫“老黑”,虽然未必是故意,更难得出结论,中国人就是歧视黑人。

60年代拉丁美洲安的列斯群岛的黑人革命家弗朗兹·法农曾这样形容自己在白人社会的处境。“喜欢我的人会说尽管我的肤色与众不同,不喜欢我的人则会说绝不是因为我的肤色与众不同。”反正肤色同不同与喜欢不喜欢,两者之间可以发生关系。

马丁·路德·金的梦想就是不要让这种关系发生,不同肤色的孩子都以人格立足于社会。人们记住了他的梦,法国有个12岁的白人小姑娘努力要实现这个梦,可是她遇到了问题,只好去找她父亲。

“爸爸,我真讨厌塞琳娜。她不愿跟阿卜杜同桌,还使劲说黑人的坏话。”

“塞琳娜不对。她的父母没有教育好她。但是你不能像她对待阿卜杜一样对待她,你应该跟她讲她错在哪里。”小姑娘的父亲,作家本·杰鲁恩回答说。

“可是我一个人怎么讲得清呀。”

“那就请老师给全班同学讲。小孩子的时候一定要讲清楚,人大了就不好改了。”

“为什么?”

“因为小孩子生出来脑子里并没有种族观念,他跟别的孩子玩,不会先去想人家是什么肤色。可是如果他周围的大人对肤色有看法,小孩子就会模仿,然后就变了。”

“那小孩子的种族偏见能打预防针,大人的毛病又怎么治呢?”

“自己治啊。首先他们得知道自己有毛病才行。”

“他们怎样才会知道自己有毛病呢?”

“问问题啊。问自己这样想问题一定对吗?会不会别人,比如说黑人,就不这样想问题呢……”

“可他们怎样才会想到问自己问题呢?”

大作家在这里被12岁的小姑娘难住了。后来本·杰鲁恩把这段父女对话写成了书—《向我女儿解释种族主义》。这本64页的小册子售价39法郎,今年1月刚一出版即名列法国畅销书榜,现已高居榜首13周。法国《读书》杂志和《快报》等新闻刊物都向成年人郑重推荐这本原意是为儿童创作的读物,因为“种族主义可能已在你心里,不知你是否提过这个问题”。 中国黑人马丁黑人文化