“幸运的”方力均有他的“理由”

作者:舒可文(文 / 舒可文)

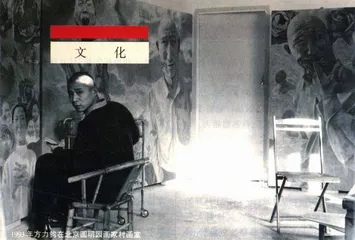

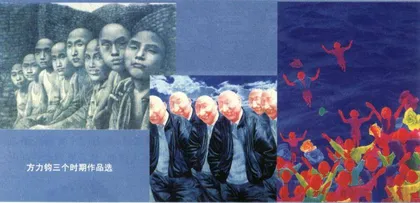

自1989年的“中国前卫艺术展”之后,中国的现代艺术总也绕不过方力均这个名字以及他的“光头”。90年代后期,方力均由于在“威尼斯双年展”等世界著名展览上参展,成为中国现代艺术具代表性的人物。今年2月27日至4月15日,久负盛名的荷兰斯底利克博物馆为方力均举办了个人展览,在国际性的声誉中,方力均又一次谈论他的艺术出发点。

记者:现在很多人在谈论如何跟上现代艺术语言的形式,如何与世界艺术对话,你的“光头”是不是已经进入了这种对话?

方力均:“光头”只是个契机。最开始只是想引起注意,寻找一个醒目的形象,后来发现人一光了头,没个性了;又发现,这个形象很暧昧—英雄、和尚、罪犯都是光头。其实光不光头并不很重要,我在新的作品—水,阳光里,人都不存在了。

记:既然你觉得这个标志性的光头都不重要,那么对于你什么是重要的?

方:找个出发点,或者说找些理由。一般认为,现代艺术是从西方来的,其实从形式上跟上人家,这很可笑。这就像你听人放了个屁,使劲琢磨这个屁怎么怎么样,就不想想肚子里是怎么回事。对于我来说,中国现代艺术有肥沃的土壤,有很好的历史资源,我们都受过很好的教育(这个教育不是读诗识字),我们自己的背景也可以是一种理由。

记:你不喜欢谈论技巧?

方:形式上的东西都是很表象的。如果大家在一起,看谁能想出比较灵的点子,我想出来一个,你又想出一个把我压下去,这种小的东西很能讨好。就像一大群人没有话没什么办法时,有人说了一句俏皮话,那很光彩,万一运气好,说了1O句俏皮话,那就会像星一样亮起来。但是如果比较负责任,把自己放在一个所属文化的角度上看,就太可惜了。因为你把自己拥有的宝贵的东西丢了,去追些皮毛。

记:给你的作品冠以“现世现实主义”的名称,或者说表现了现代人的失落感,你认同吗?

方:很难用一个词来评价。我画画的周期很长,一般一年一周期,在这么长的时间里,对人、对社会、对生活中发生的事会有很多很多感受,不一样的想法。感觉和想法又在不断地变化,画也不可能是单一的情绪。我不可能下定决心说,现在我是失落的,然后画失落感的,每天都很失落似的,这不可能,装也装不成。如果我换一种工作方式,像凡·高或国画家那样,一幅作品画得很快,有可能在一个短时间里保持一个相对稳定的情绪,才可能那样画。

记:所以你的作品里好像激情不多,倒像是画面后面的内容很多。

方:做一个有激情的艺术家……有点接近动物。我们的文化、生活中养份太多了,有那么好的理由,不去分析它、不去讨论它,而去做一些接近动物的作品,像动物似的——“我要发情了”:汪汪汪;“我现在害怕了”:哆哆哆,就来了,这太可惜了。对于我来说,心里不忍。如果想做长期的工作,就应该把激情去掉。

记:但是艺术毕竟是感性的、情感的。

方:当然。我的设想是,第一,画面要漂亮,要好看,然后要做的后面的内容才是重要的。如果你自信有能力做一个长期的工作,那只有平静地做才可能。这跟各行各业是一样的。我的工作方法是,激动的时候用文字记下这个主意,不动笔画:过一年如果对这个主意还激动,那就还不动;如果过了3年,不激动了,但仍然觉得是个好主意,这时才动笔画。

记:这不太像我们心目中的艺术家。

方:区别是为了画—些好画,还是为了建立一个大结构。我的目的是把所有的画构筑成一个大的作品。我不愿意把艺术当成·件特殊的事情,所以我不会因为一幅画或一组画画得精彩而得意,我的哪·一个作品也不是单独的存在,而是与我所有的作品构成一个整体,所有的画都在讨论一个问题,只是变换着不同的角度。重要的是拥有一种可能性,使这个话题可以讨论下去。至于某一个作品被人叫好,对于我完全没有意义。

记:这是你创作的动机吗?

方:说到这个,要考虑的因素太多了。我肯定不能说我不是为钱,肯定不能说不是为名,也不能说不是为艺术。不能设想一个纯粹为钱,或纯粹为名的艺术家。我喜欢复杂的动机。现在,对于中国艺术家首先要考虑的是:你有没有自信把自己的文化作为理由。

记:你显然已经有这个自信,并且很幸运地被接受。

方:是啊。去国外办展览时,外国人也说我是Lucky鸡。我在想,为什么我就幸运呢?鸡场里的鸡,它们有恒温、食物、水,什么条件都好,看不起野外的鸡。野外的鸡生活动荡,艰苦一些,但是在明白了寒冷、危险等等之后,如果还活着,那它就有了对生命的理解,就是幸运的。艺术中最打动人的东西就是从生命中来的,不是推理出来的。现在有些艺术家喜欢就形式讨论形式,最后会走进死胡同,越走越贫乏。反过来,讨论原因,原因是一个点,形式就会呈放射状,它就用不完。

记:也就是说,你找到了这个原因,并且不怕没有恰当的形式?

方:在欧洲跟那儿的艺术家聊天时,有人问这个问题:“往下画什么呀?”我不怕,养料太丰富了。如果老想做怪样子就会很累,要不断地想怪样子。这样就没有真正的你自己。如果大家都鼓掌,你就以为这是自己;如果大家都骂你,你就说这只是自己的一个方面。

记:那真正引导我们的是什么呢?

方:是生活引导了人。生活其实是很被动的。但你必须认真去体会。我们在人多的时候,大家都要客气,客气就能减少麻烦;两个人时,要默契,这样才舒服;一个人时,你还客气什么呀,就根据内心的节奏做事情,安排生活,体会什么会发生、什么将停止。这才能生出美感。所以,尽管有人说我创造了什么,我只是说我Copy了生活。造成我的生活的有我的家庭,我生活中遇到的人,有在社会上受害的人,害人的人,所有都加起来就是我的生活,加上对这些生活的讨论导致我成名了,有钱了。回想起来有种不同的味道。

记:一般来说,这会影响人的生活态度。

方:作为人的基本态度还在,就是敬畏的心理,对人的敬畏。因为这会影响你的作品是不是强有力的。而且这也是责任的问题。所有的文化人,只要是有责任心的,都应该站在前卫的位置,具有批判性。

记:艺术不应给人美感吗?

方:应该引入思考。如果要画花的美,那应该到花卉协会去。从更长的历史看,伟大的艺术家都具有批判性,这倒不是说给出什么结论,但必须引人思考。而且,只有对“人”讲话,生命的感觉才满。现在有些“大师”,制造出的东西无法与人交流,他们在制造垃圾。作为艺术家,保持工作室状态当然是好的,但不对人讲话了,作品也就对人关闭了。

记:按照你的解释,似乎与前卫艺术不太一致。

方:前卫不前卫我根本不考虑。我的很多作品,从思考到做完,提前量至少两年,“阳光”系列更早在1983年就动手了,所以不可能考虑时髦。一个人作画时,不需要客气,只需调整到与心理感受一样的状态。有胆量把作品限制在个人的感受中是自信。否则就漏气,哪儿都圆不起来。

记:也许只有把时髦的时间让出去,才能看清作品的价值。

方:是。作品必须对生命重要才有意思,像戈雅,他就和耍花腔的人不一样。讲人话,对人讲障碍就少,沟通的可能性就大,这可能是我成名的一个原因。如果作品只对美术史重要,那没什么意思。根据美术史判断,在美术史上留下一笔,那叫聪明。我不是这样。我是幸运。 艺术文化