纽约明信片:偶像—在国际与本土之间

作者:娜斯(文 / 娜斯)

CK到中国,请胡兵做模特,让人匪夷所思。中国的流行次文化也算存在不少年头了,怎么闹出来的所谓“青春偶像”还是这么没感觉?正好又看了《红河谷》,我没去过西藏—至今一大憾事,可是想来俊美的男女也不会少罢,实在不明白为什么得让宁静、邵兵在那里涂点铜色找不着感觉地费力,让人想起好莱坞也曾把白人演员脸涂黑了演印第安人之类。

CK在美国的广告模特里,除了凯特·摩丝,Christie Turlington等常出现的面孔外,有位日裔女孩给我的印象倒更深,蒙古脸型,臂配文身,平头短发,来自加州,号称最爱干的事是修汽车,最大的志愿是开一家修车行。这女孩最近很少在广告中见到了,是不是真的开修车行去了也不得而知。

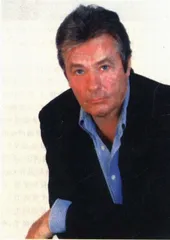

5月份纽约现代艺术馆有个阿兰·德龙主演电影回顾展,叫“少为人知的阿兰·德龙”,是一些美国观众以前较少见到的阿兰·德龙。这让我想起阿兰-德龙当年一部《佐罗》在中国引起的风光。不知为什么,我比流行晚了很多拍才看到《佐罗》,却不觉如何。领略风采,却是因为名导演维斯康蒂的一部《罗科和他的兄弟们》。年轻时代的阿兰·德龙在镜头里实在是令人“惊艳”,维斯康蒂又用他来诠释圣洁纯真,最容易让少女迷醉。阿兰·德龙算是偶像演员,盛名时主要演冷酷杀手,现在已不大露面,最近看到的一部电影也是好几年前的作品—却足前卫导演高达的一部晦涩难懂的实验电影,跟《佐罗》、《杀手》等等都没一点关系。欧洲演员受“商业片”、“艺术片”这种界定的限制,似乎要比好莱坞少得多。

阿兰·德龙在欧洲走红时,也曾被好莱坞进口到美国来,可是却不甚成功—法国明星鲜有能与好莱坞·拍即合的—两个文化的sensibility实在大不相同。好莱坞也弄了不少法国电影重拍,绝对给人以“橘离江南”之感(现在正上映的好莱坞电影《天使之城》则改编重写自德国导演文德斯的名作《欲望之翼》,背景地从柏林搬到洛杉矶,历史沉思痕迹全无,只剩一个恋爱故事—还一点不好看)。. 阿兰·德龙虽然曾经在中国红极一时,却不是靠的其看家本领—城市杀手形象。城市杀手形象的传播则是靠了东方人自己的偶像—周润发。我小知怎么回事,又错过了一回流行风潮——至今没看过《上海滩》,然而“发仔”的魅力,还是在吴宇森的《英雄本色》中得以领教了的—的确可圈可点。

现如今,欧洲杀手阿兰·德龙已金盆洗手,半隐江湖了,香港杀手发仔则升为“发哥”,并且转战到好莱坞来。

发哥毕竟比阿兰·德龙与咱们的关系又近着一层,偶尔来纽约公干,因为市里那块地方不大,加上毕竟算不上自家“地面”,不至于一出门就被百姓们齐齐蜂拥膜拜,所以似乎四处走动得挺勤,我那么小小的朋友圈子之中,就能或有人吃饭时发现邻桌,或有人激动万分地向大家发E-mail报告:昨天我在五大道上遇见周润发了,还是那么“handsome”云云……发哥的“handsome”,是有所谓“universal ap-peal”的,见英文文章也在讲“想象加里格兰特加克林特·伊斯特伍德……”于是发哥拍了第一部好莱坞电影《替代杀手》,就有朋友相约去看首映捧场,看了,只有笑日:“毁了发哥一世英名!”我是料到如此,所以至今不忍“一睹为憾”。

没见发哥的电影,倒是在电视上偶见其上“脱口秀”节目,这是明星配合电影公映的例行公事。这天上的正好是个黑人节目,主持人十分捧场,一看即是香港动作片迷,直呼其酷。然而在这种美国人插科打浑的节目上,发哥又能有何表现呢,又不是成龙那样的喜剧形象。于是又有朋友大呼失望。

《替代杀手》是没多少经验的年轻黑人导演导的,不过是胡乱凑点吴宇森皮毛而已。也许,要看发哥的不凡,还要等这两人的“联手”。吴宇森初到好莱坞,也是配备二流明星,所以发哥寻找最佳拍档,还待“修炼”。

有一天,几个同代人茶余饭后聊到周润发,有人印象最深的是《上海滩》中的一身白西装形象,有人最爱的是《英雄本色》中的黑大衣形象,有人推崇《赌神》最后一场时的夜礼服形象—这是一个包装西化的英雄,然而又有着中国江湖社会的忠义节孝。吴宇森电影的特色,就在于它在淋漓尽致的暴力风格中,却有中国侠文化传统兄弟情谊的理想,又有其受天主教文化影响的一种充满感官激情的罪与爱的观念,最后形成其“香港制造”的注册商标。

对于我来说,受外来文化影响,又绝属“北京制造”的另类流行文化代表是崔健。少时,听过了披头,听过了Brucc Springsteen的《生于美国》,忽然冒出个崔健,属于我们的。我甚至一点也不希望美国人听懂崔健—那又有什么意思?

这是个棘手的话题。在开放的心灵与自我的身证之间,在国际与本土之间,在放逐与家园之间……教条化的答案是容易的,却是了无意趣和于事无补的。所以,我固然觉得周润发到好莱坞未必能修得正果,可是也没觉得因此就要痛心疾首呜呼哀哉。我欣赏崔健以及后来的北京摇滚一干人的本土坚持,但我也不能因朱哲琴、何训田以汉人的身份去西藏的“西天”“取经”,又正好满足了对“香格里拉”同样充满臆想的西方听众的口味,就彻底否定—虽然你要我选择的话,我宁愿听点藏人自己唱的曲调—却也不是《东方红》时代的才旦卓玛。

这不等于说,我还相信有所谓纯粹的西藏。恰恰相反,我相信变动的家园,才是不死的家园—只要变动的主动权在自己的掌握中。有着摇滚乐的北京,仍是北京,有着周润发身影的好莱坞,仍是好莱坞。对个人而言,则完全是一种经验的选择,得失全在乎于个人的所求。当然,对偶像而言,因为有着某种文化象征的意味,就又稍微复杂了那么一点。

【1998-09-56-1.jpg】

阿兰·德龙扮演的《佐罗》曾在中国风靡一时 周润发好莱坞吴宇森佐罗阿兰·德龙