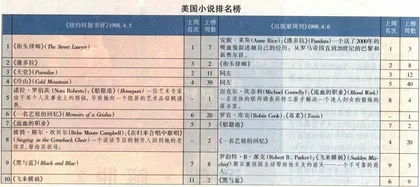

从《潘多拉》到《穴居人》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

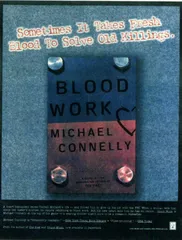

《潘多拉》一书的作者安妮·莱斯应当是大家不陌生的,不久前(本刊1997年第23期),我们还介绍过她的《小提琴》(Violin)。她在美国堪称家喻户晓,尤其为青年人所喜爱。她原以“吸血鬼”的系列小说著称,如今这部新作,似乎返回了她那个系列(其实,《小提琴》中亦有幽灵存在),又以吸血鬼为线索了。大家都知道“潘多拉”的典故,但作者用此书名兼有另一含义,pandora亦即古代的三弦琴,其实是与《小提琴》相呼应的。故事跨越了2000年,地点也是在古罗马帝国及巴黎和新奥尔良之间变换,灾难与琴声始终追随着人类。

有一部未上榜的书引人注目,那就是多萝西-艾利森(Dorothy Allison)的《穴居人》(Cavedweller)。该书是作家继其处女作《来自卡罗来纳的孽种》(Bastard Out Of Carolina)之后的第二部作品。当她的第一部长篇问世时,人们立刻称赞该书用浓墨重彩刻画了一个走上歧途的女孩及其祸根—一个南卡罗来纳的穷苦白人家庭。虽说语言上还有些生涩,但故事是发人深省的。而这部《穴居人》的语言显然富于创造性,抑扬有致,故事也更加感人。

这是一部434页的长篇.女主人公叫德莉亚·勃德,是一名摇滚歌手。全书可分为两大部分,前半部讲的是德莉亚在她第二个丈夫死于摩托车车祸之后,便离开了加利福尼亚,返回她的家乡佐治亚州的凯罗。她携带着与这个丈夫生的女儿锡西,回家的目的是要认领与第一个丈夫所生的另两个女儿。当年她因不堪忍受前夫的虐待,抛下女儿只身离家出走。这第一部故事写得紧凑并充满悬念:她能要回那两个大女儿吗?锡西的极度不满又该怎样解决?前半部的结尾最令人难忘:德莉亚的前夫,在一片梦幻的疑云中死去。

小说的后半部交织着女主人公的三个女儿的命运,而重点则在锡西寻找自我和她与家庭的联系。这部分与前半部不同,主要不依靠情节,而更多地在展开心理活动上落墨。如果说小说的前半部以扑朔迷离的故事引人入胜,那么后半部则以人们关系中的谅解与和解令人满足。

德莉亚·勃德的家庭以贫困、宗教和暴力为特征。故事从80年代初一直延续到现代,背景中有里根总统的广播演说及从越南战场复员归来的战士。作家笔下的“家”是南方白人同尖锐的感情压抑斗争的战场,而这种压抑总与原教旨主义(亦称基要主义,为基督教新教中反对现代派的一个保守教派)的忠诚和经济现状有关。在小说开篇之前的许多年,德莉亚的第一个丈夫克林特—一个哑到说不出话的人,曾经把怀着第二个孩子的德莉亚毒打得只能爬到大孩子那儿去喂养她。她的第二个丈夫是个演奏摇滚乐的人,恰恰相反,能够同她温存地谈话,并把她带出了佐治亚。但是从更大的范围来说,他仍是个好色之徒(他死时就在摩托车后带着一个17岁的少女)。而德莉亚本人虽然是他们那个“脏狗”乐队的歌手和作词人,却只靠录音公司的津贴而不是酬金过活。当她新寡后回到故乡时,更是回到了一个狭窄、守旧的天地。

作家在描写真正的女性面对真正的贫困时极其出色。德莉亚先为他人清理房屋以糊口,后来又接手了一家美容店。她和朋友们利用剩下的油漆兑出一种奇妙的桃红色,遮住原来令人生厌的墙壁。这一细节既是真实叙述,又是巧妙的比喻:正是靠了亲情和友谊的交融,她才得以生存下去。

作家在描写宗教问题上同样得心应手。在对南方小镇起着主导作用的虔诚加以戏剧化时,她小心地区分习俗的和个性的、外部的和内在的,认真的和古怪的种种不同表现。而书中人物,尤其是德莉亚的长女阿曼达和幼女锡西,各自的个性也就此有了精神上的依据。

那些接待人又威胁人的阴暗的洞穴成了全书结论的主要象征。随着悬念的一一曝光,读者才恍然大悟:原来次女荻德畏惧爱情与怀孕,而锡西也逐渐认识到自己的同性恋倾向。 潘多拉