影视:涅槃·解脱?

作者:三联生活周刊(文 / 黄勃)

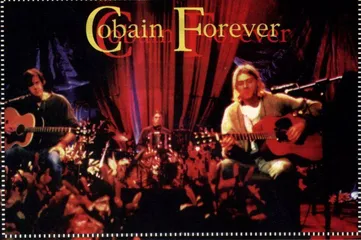

1994年4月8日,Kurt Cobain的尸体被人发现—其时他已死去多日,具体时问则“不可考”,于是每年的4月8日就成为·个不甚准确的记号:这是摇滚青年伤心的日子。在这天,到处有地下Par-ty,报纸上有纪念文章,大家彼此唏嘘感伤,像“Red Hot Chilli Peper”所唱的那样:“Lonely as I am,Together We Cry。”

然而行为的背后究竟包含多少真诚?这个问题时常令我迷惑。身处做“秀”的年代,许多人往往无法洞悉自己初始的动机,面对强大的传媒诱导,我们会迅速跟上“时代”,并且为行为作出圆满解释,理直气壮地认作“个性使然”,从而深信不疑—其实我们都是心理素质极佳的演员,很多时候都是演给自己看的。

我并非怀疑人们纪念Kurt Cobain的诚意,但我始终无法相信中国有那么多脆弱的自闭心灵,能够对西雅图冷雨中的Nirvana(涅檠乐队)产生强烈的共鸣。事实上,Nirvana的大多数中国听众保持着一种游离于经济生活之外的精神状态或生存状态,游离导致空虚和焦虑,这种状态明显有悖于社会的主流。在他们看来,Nirvana作品中灰暗狂躁的意象吻合了这种状态,“找到了”的感觉随之产生,从此他们就沉浸在这片灰色天空里,脆弱与颓然的光晕越来越耀眼。此时再对Nirvana的音乐进行较为深层的分析显然不合时宜,人们忽略了工业末世纪的绝望呼叫与发展时代精神迷惘之间的本质区别。历史悠久的“致用”精神使他们获得了必需的鼓舞与抒发,群体的幻觉也逐渐扩大。

另外,“自杀”也令更多的人对KurtCobain肃然起敬,死亡是我们不能承受之重,因此当某人自毁时,似乎其生命价值及其作品价值都会冉冉而升。海子即是一例,而Kurt Cobain生前也决不会想到,因为他的自毁,遥远的中国有许多人心仪于他,将他的音乐视为心灵写照,在他的音乐里如痴如狂—但无论如何也不会追随Kurt于地下,他们只是用Nirvana来渲染一下心绪和氛围,是为体验。死亡是如此之“酷”,如今听着Nirvana就能品味到它,那么作为音乐消费者的人们这次消费得颇为投入,也就顺理成章。

Kurt Cobain不同于自由时代的Jim Morrison或Janes Jeplin,他不是90年代的英雄,他只是信息时代的悲剧人物,敏感、自闭,如同暗室中的小花,所以才会面对曝光无所适从,他的经历是极为个人的。而Nirvana的听众们也应该想一想,自己需要的是什么,找到属于自己的方式才是真实的—即使是死亡。但是不要陶醉在别人的死亡里。 nirvana摇滚艺术音乐