观点:长相的烦恼

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

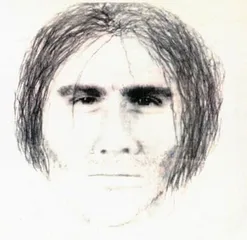

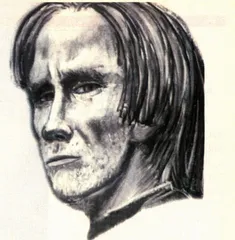

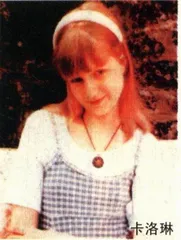

这两张脸是同一个人吗?左边这个人可能于1996年7月17日夜在法国奸杀了13岁的英国女学生卡洛琳·迪金森;右边那个人是1982年起英国多桩奸杀妇女案的疑犯。法英两国警方在不同的时间、询问各自的证人,分别绘制罪犯的模拟像,然后在本国媒体登出通缉令。今年2月16日,当法国圣马洛警局负责“卡洛琳案”的米歇尔探长翻开英国《每日镜报》时,这两张脸相遇了—一样的中分直发、浓眉、小眼睛、细鼻梁和一刀平切的嘴形—如果不是两个人长相雷同,那就一定是同一个人流窜两国作案。不管是怎样,模拟像都为破案提供了新线索。

卡洛琳的父亲约翰·迪金森为此欢欣鼓舞。女儿遇害后,他一直对法国警方的工作效率不满意。“前年夏天,与卡洛琳同去法国旅游的学生都录了证词,但是警方只翻译了1/4;后来画出大致的模拟像发出去,抓回一个人,结果DNA检查又不是他。从此法国警方就放弃了模拟像。这是一个无法挽回的错误”,他对《巴黎竞赛画报》的记者说。

其实从去年8月米歇尔探长接手“卡洛琳案”以来情况就有了改变。他重新研究了全部证词,电脑帮他画出了更好的模拟像。现在面对两张栩栩如生的罪犯面孔,约翰的怨气也稍有消散,他对破案“有了信心”。不过警方不会因为一张成功的模拟像而格外有信心。正如《星期四事件》周刊指出:“模拟像是为侦察提供方便,而不是方向。”

过去的模拟像制作要求证人在成千上万张不同的眼睛、鼻子、嘴巴和下颏照片中选出跟他见到的疑犯最像的五官,或者由证人口述,肖像专家边听边画。证人中女性与儿童对容貌观察更准确,描述也更形象。可是罪犯总是偷偷摸摸,很少让自己被人直接、长久、清晰地看着,所以证人通常能够抓住某个抢眼的特征,如秃顶、刀疤和痣,要他们说出眉毛到底多粗、鼻子到底有多大,却不容易。

现在有了电脑,可选择的眉型唇线、眼睛大小和耳部轮廓无限增多,操作起来也比纸条翻来翻去简便不少。警局的肖像专家画出过酷似其人的疑犯面孔,可还是不能完全信任模拟像,他们说:“证人的观察本来就是主观的,电脑里太多的眼睛鼻子更易让人挑花眼。”

画出的模拟像不像疑犯是常有的事,真正令人苦恼的是它不像疑犯,像了别人。倘若恰巧像的是另一个疑犯倒也算是歪打正着,颇具喜剧效果。

1987年巴黎有一名男子专在深夜针对中老年妇女谋财害命,他行事巧妙,从不让人看见,连续作案18起,警方除了一两处指纹一无所获,自然不可能画出他的模拟像。偏巧法国警察局当时正在通缉一批恐怖分子,18区的警官雅各布看过刚发出的通缉令后外出巡逻,在咖啡馆见到一男子,认定他是画中人。查验身份,此人名叫蒂埃里·保兰,与恐怖活动无关。警察局例行公事地将他的指纹与中老年妇女谋杀案现场的指纹对照,居然是他。如此的巧合:不是谁都可能长得像某个通缉犯,何况还是一个通缉犯长得像另一个通缉犯。

警方不把模拟像一概当成抓坏蛋的好帮手,但是被害人家属总是要求尽快使用一切有助于捕获罪犯的手段。“卡洛琳案”中值得庆幸的是两张模拟像都是建立在大量可靠证词的基础上,而且两张面孔如此相像,彼此证明着对方的有效性。

法国“卡洛琳”特案组现在派了6名警察每天早七点到晚八点收听举报电话。“白色卡车吗?……车牌号码?……请告诉我确切地点……您知道那个人叫什么名字吗?……”—截至三月初,警察已经记录了1414个嫌疑人,其中90个是重点嫌疑人,而且人数还在不断增多。重点嫌疑人中22名接受了DNA检测(血液或唾液取样),6个结果出来,全都与现场取到的罪犯体液情况不符……《巴黎竞赛画报》说,如果所有嫌疑人都接受DNA检测,这将是法国刑侦史上首次如此大规模地使用这一手段。

公众对社会案件关心有限,但是社会案件跟自己的基因有关了,争议就会出来:“长得跟通缉犯似的”就会遭到不幸的嫌疑,再要证实清白就只能被深入到基因,为社会尽义务何至于此呢?……