纽约明信片:小人物的笑与泪

作者:娜斯(文 / 娜斯)

《The Full Monty》从投资与收入比例来看,实际上是赚钱效益最高的电影。它也是近年来最搞笑的电影

光猪六壮士

“下岗工人”是最近常见的词儿。《The Full Monty》讲的就是几个“下岗工人”外加一个“下岗主任”的故事。

英国约克郡谢菲尔德市是一个钢铁重工业城市。25年前随着炼钢厂的兴建而繁荣兴旺,可是现在却随着工厂相继倒闭而一派萧条。Gaz和他的朋友就因工厂倒闭而“下岗”,到失业中心再找工作也找不着。Gaz的前妻说,除非他有钱提供孩子的扶养费,否则就不许他再见儿子。

听起来很熟悉?下面则有好玩的故事。

到旧厂房偷几条钢材也不是办法。有一天,Gaz和他的朋友偶然路过一家男脱衣舞表演的俱乐部,里面的女人们大呼小叫,好不热闹。Caz说服他的伙伴—他们办个脱衣秀,也能赚钱。但是,他们都不是“帅哥”、“俊男”。他们的噱头只能是—一丝不挂,彻底牺牲。

这其间,他们还纠集来一位“下岗主任”—他已经6个月没上班了,可一直瞒着他老婆而他老婆则还在那里拿着信用卡大采购呢,动不动还要求去滑雪度假。

几个人还搞了通“面试”,挺专业似地让人家在他们面前试脱试跳。下面的故事不用说了—你能想象那有多可笑。中文媒体则把片名译作《光猪六壮士》。

前一阵纽约的老片影院放卓别林的片子,看得人还是笑到脸酸。看《The Full Mon-ty》,使人很容易想到卓别林—那种能让人带着泪笑的喜剧片已经好久不见了,而《The Full Monty》则有这种东西,也是“形体喜剧”(physical comedy),也是小人物的故事,也有社会意识。

人人都知道《泰坦尼克号》如何破票房纪录,但没有俊男美女,没有大牌明星,没有光鲜场面,也没有大规模市场促销的《The Full Monty》,却也是1997年电影的主要话题之一—须知《泰坦尼克号》收入多,但投资也是天文数字,而从投资与收入比例来看,《The Full Monty》实际上才是赚钱效益最高电影。出品者英国人当然不放过庆祝一番的机会—英国自己的电影奖上,《泰坦尼克号》真正“触冰”,一片欢呼全是为《光猪六壮士》。

《Thee Full Monty》讲的是普通人的真实情境,它与好莱坞大片的将生活灿烂化相反,但是同样为观众创造了乐趣,被誉为近年来最fun的电影。《The Full Monty》让我想起跟这电影有关或无关的一些题外话。我们现在进口的大片,多是幻想型的故事,从娱乐上来说,电没有什么小好,只是它们对于西方形象的塑造上,无疑加助了误导的倾向,把西方生活与梦想等同。《The Full Monty》这样的电影,更偏向于讲真实生活中真实的人面临的情景—也得面临“下岗?,也得不断寻找出路,也有种种不安全感,不是每时每刻都在花天酒地、历险奇情。而且,《The Full Monty》也证明了普通人的故事一样可以拍得妙趣横生,有笑有泪。事实上,正是因为这几位男演员的身体是不完美的,才引起观众的共鸣——这不是施瓦辛格,这是你和我都可能有的故事。

让《The Full Monty》有意思的还有它玩的“性别政治”,几个大男人出洋相,男人的软弱时刻,男人成了“被看”者,女人却成了为所欲为的看客。

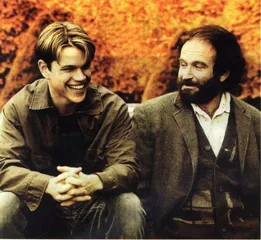

《Good Will Hunting》两个年轻男演员自己写的剧本,剧里剧外都是好莱坞,一举成名。成为今年的“灰姑娘故事”

小的电影

事实上,1997年好莱坞虽然有《泰坦尼克号》一部巨片挽救了大制作的风光,但即使是好莱坞本身选出的其他上乘之作也都是比较个人化,比较现实化的小作品。《Good Will Hunting》是非主流导演GusVan Sant导演的主流电影,讲一个有数学天才的少年如何在心理医生的辅导下摆脱心灵魔影的故事,导演手法低调,靠的是对话和表演上的张力。《Apostle》是著名演技派明星Roben Duvall自编、自导、自演的独立制片,讲一个充满宗教热忱的南方牧师的“堕落”故事。《L.A.Confidential》讲50年代洛杉矶警察局的腐败猫儿腻。《The Sweethere After》讲在一个小村子,一辆校车车祸使全村小孩丧生,事件发生之后村民的心路历程。《Boogic Night》讲制作色情电影的人们的故事—不是色情故事,而是人性的故事。《Wag the Dog》则是黑色政治幽默,同时讽刺华盛顿和好莱坞的媒体操纵,加上应时对景,让人笑得心寒。总而言之,这些电影都不是游乐园式的题材,都不是靠明星打招牌,都没有什么耸动的内容,在投资和题材上都是比较小的电影,而这些电影很多证明了在效益上也不比纯打斗的电影差,这给很多影人带来希望,因为很久以来,这样的电影在好莱坞根本找不到投资。须知,即使是《泰坦尼克号》,还因头半截没什么事发生,一出来先是个百岁老太太,结尾又一半人都死了,所以找片厂出资还困难重重。

我也想讨论一下国际市场与好莱坞电影的关系。一方面,我们说好莱坞电影垄断了全球电影市场,另一方面,我们也得看到,全球市场又促进了好莱坞电影制作的粗浅化—最容易在跨国文化之间被接受、理解和吸收的东西,从电影这个角度讲,往往是不需要太多语言的动作片,而只认钱的好莱坞片商自然就要大搞动作片—输出的输出,引进的引进(也就是为什么外国人只有动作高手能在好莱坞当巨星—从李小龙、施瓦辛格到成龙)。很多在美国未必能赚太多钱的电影,如《水世界》、《蝙蝠侠》等等,都还有海外市场顶半边天,这也使得好莱坞影人抱怨连连,因为你要想赢得票房,就不得不拍那种麦当劳式在哪儿都容易消化的东西。施瓦辛格一开枪,全世界的男人都懂得叫好,可是《Pulp Fiction》这种黑色喜剧,笑得起来的只有美国人—比较之下,片商当然要选择前者。

好莱坞明星对之的策略是靠演大片树立票房,选择以故事和角色取胜的剧本过戏瘾,同时纷纷成立自己的制片公司,靠自己的名号去策划艺术片,或买下一些好的题材然后找人来拍。又有如影星罗伯特·雷德福则在偏僻的犹他州盐湖城建立日舞电影节,奖励独立制片电影的发展,建立好莱坞之外的空间。现在更在电视上发展出日舞频道,专播独立制片电影。雷德福绝对是“体制内”明星,但他又用其明星号召力促进了一个“体制外”。

达斯汀·霍夫曼宝刀不老,在《Wag the Dog》中的喜剧让人叫绝 好莱坞泰坦尼克号电影