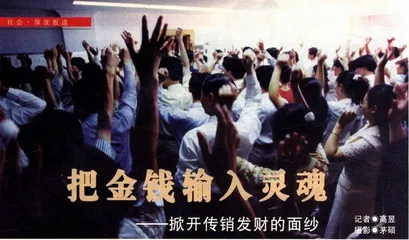

深度报道:把金钱输入灵魂

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

是“禁”是“限”,每人都在等候“最后说法”

从来没有一种营销方式,在中国既能引起类似宗教狂热的追求与迷醉,同时又面临如洪水猛兽、人人喊打的尴尬处境,这个“天使”与“魔鬼”合二为一的化身便是传销。

2月22日,《北京青年报》在显著位置刊出大字标题《传销业:路至今日绝》,文中透露了一则从“有关部门”获知的“最新消息”:传销业不日将被全面取缔。

这之后,“传销业危在旦夕”、“传销将遭灭顶之灾”、“中国传销能否度过8周岁”之类的断言和疑问纷纷见诸报端。虽然迄今未经任何官方部门证实,但此前的种种迹象均能从侧面表明,这一传闻并非空穴来风。

1月24日,国务院副总理李岚清发表谈话,指出目前商品流通中的传销活动“既没有有关的政策法规,又难以有效管理,偷税漏税等违法现象十分严重”。他认为,传销方式“有许多弊端,应予禁止”。

李岚清是在春节前看望北大、清华等高校老教授后视察北京两家商业连锁公司时说这番话的。尽管这一表态被淹没在一篇近两千字的新华社通稿中,未能随即引起应有反响,但人们有理山相信,对传销的这一看法并不仅仅代表李岚清本人。

1月26日,新华社再次发出通稿《传销欺诈现象十分突出,广大群众要坚决反对和抵制》,归纳出了传销欺诈的5大罪状;2月5日、6日,《人民日报》、《光明日报》也先后刊登《挂羊头卖狗肉疯狂欺诈—传销危害多,群众意见大》等重头文章,以丰富的例证将传销“日益显现”的危害性扩充为9个方面:

1.利用传销进行非法宗教和迷信、帮会、邪教及明显带有政治性煽动的宣传活动;2.传销培训内容不利于我国精神文明建设;3.利用传销进行虚假宣传,骗取钱财;4.利用传销吸引党政机关干部、现役军人、在校学生等禁止参加传销的人员参加传销;5.利用传销进行价格欺诈、牟取暴利;6.利用传销研讨班、培训班,牟取高额“潜能开发”费或培训费;7.利用传销,境内外相勾结,走私贩私,推销假冒伪劣产品及国家限制流通的产品;8.偷逃税收;9.利用传销骗取钱财,然后携款逃往国外。

2月14日,国家工商局公平交易局局长李必达在接受中央电视台《焦点访谈》采访时表示:“传销不适合中国国情,对国家来说,传销是祸国殃民;对老百姓来说,是家破人亡。”这是迄今为止官方对传销最为严厉的批评。

3月4日,记者试图采访国家工商局公平交易局,遭到婉拒。据该局新闻处白处长称,春节前后对传销欺诈危害性的宣传已告一段落。对传销在中国的前途,白处长透露,目前上层仍在磋商,3月底将会有“最终说法”。

这个“最终说法”,白处长声称“恕不奉告”,但记者依旧从各种渠道听到了两种传闻。一是国家将出台一系列更为严格的管理办法,继续沿袭“允许存在,限制发展”的政策。北京几家知名传销公司在接受采访时,均持这种较为乐观的估计,并异口同声地表示:坚决拥护国家的严格管理和对非法传销的强力打击。另一种传言是政府已开过有关部门的联席会议,专门研究传销问题,会议最后确定,“明确禁止任何企业或个人在中国境内传销”,对现有传销企业,国家要逐一清理审查,限期停止传销活动”,确属合法经营的传销企业可改为连锁零售专卖。

“我们真的很害怕中国政府一刀切地全面取缔传销”,安利(中国)公司副总裁黄德萌说:“我们首先就得面对为8万传销员补偿退货的问题,而传销公司的周转资金是很少的;其次需要考虑‘安利’是否退出中国市场,因为‘安利’成立近40年来一直以传销为本,并已成为全球传销业内的典范。”

自安利(中国)日用品公司1992年在广州成立以来,“安利”在中国的总投资已超过1.7亿美元,1996/1997财政年度安利在中国的直销额达到1.78亿美元,比上一年度翻了一番还多,成了中国传销业举足轻重的“大哥大”。据介绍,此次危机已经在安利传销网引起震动,尽管目前要求退出的传销员为数甚少,但大多数均在观望等待,原来熙熙攘攘的安利北京分销中心已经冷清了许多。

3月7日,记者采访了刚从杭州总部赶到北京的玫琳凯中国公司总裁麦予甫先生,据他介绍,今年2月1日开业的大连分公司已经作为一个试点实行连锁专卖。“我们必须要及早找到生存下去的方式,”麦予甫说,“尽管‘玫琳凯’成立35年来始终做的是传销,但我们在中国的投资额已经到了2000万美元,而到2000年,中国的化妆品市场将超过322个亿,如果万一传销被禁,我们只能去冒险尝试店铺销售这个我们毫无经验的新形式。”

传销的生财之道一是几何倍增发财规则,二是以人际关系构建的传播网络

让“安利”和“玫琳凯”最感委曲的是,他们认为传销是为了销售产品,并不是以次充好、靠猎取“人头”牟取暴利的“老鼠会”。在采访中,两家公司一再引述世界直销联合会公布的一组数字:从世界传销业的平均水平看,85%的传销员是以优惠价购物自用的纯消费者,真正有心发展个人事业的传销员只占15%;而真正取得成绩并选择专职从事传销的人数大约只有1%。在美国,90%的传销业者年收入低于5000美元,“我们多方教育传销员,不要误认为传销就是发财捷径”。

然而传销员们听到的却是:“辛苦一下子,风光一辈子”;“你要发财吗?你要轿车吗?你要别墅吗?你要情妇吗?请你做传销”……正是这些充满诱惑的口号,被巧舌如簧的“讲师们”一再渲染和重复。

最具魅力的当属传销公司那一整套被某日本经济学家称为“无懈可击”的奖金分配制度。以“安利”为例,每个人网者面前都设置了9种12项收入。

第一项是零售利润,即传销员取货价格与消费者零售价格之间存有15%-20%的差额利润。

第二项是月结折让,即根据每个月的业绩,可获得销售额3%-21%的折让。

第三项是领导奖,当你和你的网络小组月总积分达到1万分(即月结折让21%)时,即可领到4%的领导奖。

第四项是红宝石奖,如果小组在一个月内能做到两万个积分,组长便可再另得2%的红宝石奖。即使收入仅仅分配到这里,一名传销员和他建立的小组便可获得占销售额47%的报酬。在红宝石奖之后,根据业绩的递增还设有明珠奖、翡翠奖、钻石奖直至五钻石奖。

就经营传销网的企业来说,销售是存活下去的基础。但对于每个传销员,网络才是真正的财富。在关系学盛行的中国,拉拢10个下线,每人卖1件商品要比一个人卖10件商品容易得多。更重要的是,每个下线如果能再找到10个二级下线,销售业绩便会以迷人的几何级数倍增。几乎每个传销员都听他的上线讲过这样一个故事:

从前有一个国王,一次跟宰相下棋。国王很高兴,对宰相说:“如果今天你能赢的话,随便提什么要求,我一定满足你。”结果国王真的输了,那宰相便说:“我要求不多,今天我们下的棋一共64个格,第一格您给我摆两粒米,第二格摆四粒米,然后依此类推,您摆满64格就可以了。”国王说:“哎呀,小意思!不就几粒米吗?没问题,我答应了。”但他最后发现、把全国粮仓里的米全部给宰相也不够。

每当“讲师”说起这一故事时,台下的听众便会毫无例外地鼓掌、跺脚、欢呼,即使他们对此早已烂熟于心。这种所谓的“几何倍增学”是每个传销员赖以发财的理论基础,在中国,它又寻找到了商业化的最佳传播载体:人际关系。

在传销业里,“分享”是一个使用频率极高的词汇。这个分享的对象既可以是业内同事,也可以是一个普通的顾客,更多则指的是上下线之间。“做传销其实就是在分享,与你分享的人越多,证明你的事业就越成功。”一位传销商在向记者介绍传销心得时说,“我们沙龙定期的分享会上,大家都抢着上台,分享自己或家人使用商品的效果,分享自己走上传销前前后后的故事,分享自己的人生价值观。介绍朋友加人传销,是与他们分享发财良机;向他们推销,是在与其分享优质产品,帮人提升生活品质。”玫琳凯公司要求每个传销员都应恪守《圣经》中的黄金法则,并把其精髓概括为“乐施”二字,即提醒传销员时刻不忘以“玫琳凯”与别人分享。“安利”亚太区有限公司副总裁郑李锦芬去年接受记者采访在被问及传销是否意味着“杀熟”时,也分辩道:“从事传销也是一种劳动,好比开饭馆,朋友来吃饭,你会永远不收他的钱吗?事实上,产品在熟人链上流通,假冒伪劣产品反而无空可钻,大家都从中获益。”

在这个方面,合法经营的传销企业与非法传销并无本质上的差别。拥有10万非法传销大军的湖南星沙镇流传着“我骗你,是因为我爱你”的“至理名言”,一位将叔叔等亲属拉为下线的传销员说:“我们首先是事业上的伙伴,再则才是亲戚。我赚了他们的钱,但带领他们走向人生最光辉的巅峰,他们应该对我感恩才对。”在记者参加的一次“老鼠会”上,有一位传销员的演讲曾激起全场一片掌声:“通过传销,我们不但拥有自己的事业,更懂得了人生的真谛是在帮助别人的过程中实现自身的价值。”按照传销员的逻辑,上下线之间是一种互惠互利的关系:上线靠下线发财,下线获得发财的机会,又全赖上线的引存和分享。

世界上有没有不需要先决条件,不需要冒风险,任何人都可以自由自在发大财的好事?传销商们说:“只要你耐心坚持,不断付出”

不论是合法还是非法,所有的传销公司都宣称传销是一个“白手起家,几乎不需要任何条件”的事业,是“没有风险而又能无限发展、提供无数成功机会”的事业,更重要的是,它“为来自各行各业,不同教育背景、不同文化水平的人们提供了均等的机会,只要你不吝付出,坚持努力,奇迹就会发生”。在传销员的圈内,流传着两句格言,一句是“成功的起点是相信,成功的终点是坚持”,另一句是“千百万人之所以不成功,就是因为他们做事不彻底”。传销员们以此相互激励,任何人都可以成功,都可以建成自己的网络,然后一劳永逸地躺着发财。

据说这些书能教平凡人做伟大的事业(娄林伟摄)

但这同时也意味着要耐心坚持,要不断付出。按照传销的游戏规则,要成为传销员必须先购买一定数量的产品。消费是销售和发展下线的先决条件,也就是说想要发财,就必须先让别人发财,必须先甘心情愿地让别人从自己身上获取利润。

正是这一无限发财的梦想维持着一个又一个传销金字塔,由欲望铸就的链条将每条传销放射线叠罗汉式地依次贯穿。但神奇的市场倍增理论有一个无法规避的麻烦:人的发财欲望可以无限膨胀,网络的资源却终将有一个限度。有人作过推算,如果按倍增法则以2的倍数递增下去,只要金字塔叠上30层,全世界将被完全覆盖。当价值的创造成了可有可无的附加之物时,传销—这个勤劳致富的现代西部神话当然就会迅速原形毕露:实际上人人都可能富永远是一个神话,没有利润不可能致富,而利润永远是以剥削作为前提。你剥削了我,获得利润而致富;我剥削你,获得利润也可致富。传销的连锁构建的是一座众多不可能富的人竭诚搭起的人梯,使塔尖上的少数幸运儿大发其财。在传销盛行的台湾,248万的从业人员占到全台工作人口的1/6,但这其中实际取得业务奖金的只有1/4,这1/4中又只有2800人,即0.5%可以拿到30万台币(相当于人民币10万元)的奖金,据估算,只有1%。的传销员可以赚取足够糊口的奖金。

但台湾的传销业依旧热闹如常。在大陆,也常见有传销员满脸真诚地感激传销给他们生活带来的希望,常闻有昔日浪子加人传销后回头是岸,整天为拉下线的“事业”而奔忙。更为奇特的是,传销在这个个人化的时代却能造就出一种几乎坚不可摧的团队精神和类乎宗教崇拜式的狂热信仰。这并非是因为传销剥削的本性隐蔽得多么合理,它只是教给人一个简单的道理:赚钱可以成为一种纯粹的事业。有位美国传销泰斗曾为传销狂潮下了这样一个精辟的注解:“我们的事业植根于人们对把握机会及达成梦想的强烈愿望。”

一年前,一本被誉为“平凡人做伟大事业的奇书”—《安利口才—讲述传销人自己成功的故事》成为风行一时的畅销书,在序言中,编者引述了一位学者的话:“传销不应只是一种简单的操作,它不只是教给人一种技能,而是输入一种灵魂,并且通过灵魂的‘裂变’,使每个人真正地燃烧起来。”

遗憾的是,传销输入的灵魂基础是现代社会对金钱的盲目膜拜。当传销把他人充分燃烧之后,点燃它自己的日子也为时不远了。 安利公司