逛百货公司,看现代风景

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

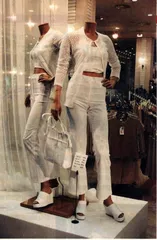

好看吗?—透过橱窗看“风景”

新近在北京王府井大街开业的“绿屋”以经销食品为主,令很多顾客惊讶的是店方却在一层显著位置把汽车和绿色植物一同展示。

从德国回来的林亦然先生由这家“绿屋”说起,向记者描述让他印象深刻的德国一家玩具商店的橱窗:有树有草有猴子有老虎—只是它与我们真实的生活隔着一层无法逾越的玻璃。

有人认为,真的自然景观在现代化进程中大面积消失,旅游景点中拙劣的人造景观越来越多,看那些自然的赝品,还不如去逛商场—那里浓缩了现代生活的种种“风景”,而且绝对真实。橱窗是“风景”里最耀眼的部分。

德国的大中城市一般都设有步行商业街。街道两旁商店林立,招牌密集,橱窗中的展品琳琅满目。德国的地方政府一般有规定:所有商店橱窗必须彻夜亮灯,否则如商店被窃,警方概不负责。每逢星期六下午、星期日和节假日,除旅游商品店外,其他商店全部关门,但步行街上的消费者仍然川流不息。人们一边悠闲自在地散步,一边欣赏着美丽的橱窗。这既作为一种消遣,又是为日后购物进行准备。橱窗陈设的商品总是不断更换,约每3周换一次,每次有一个中心主题。

在橱窗的吸引下,我们往往先走进百货公司,那里是零售业的最高消费场所。时代的发展,使其的功能已不仅局限于购物。于希曼女士受聘于日本一家著名的百货公司做形象顾问,她喜欢谈谈橱窗和百货公司的艺术。

“百货公司的艺术是‘目的艺术’,提供这家百货公司主张的‘Style’,包括橱窗、店员和商品陈设。日本百货公司里,店员的服装、发型都和整体环境相配,领带、头花、首饰等店方不作统一要求,店员们自己搭配得非常好。

“橱窗的作用有3个:推出自己店铺想要表现的形象;表现商品,让商品直接出来为店铺推销:为大型节日造消费气氛。而国内很多百货公司的橱窗都只达到一个作用—推销商品。这家的橱窗和那家的橱窗不会有太大的区别,几个月甚至更长的时间都不会有变化。日本商人看了会说,可惜死了。

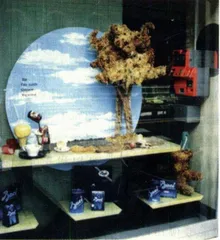

橱窗里的天空似乎比真实世界的更蓝

“日本的百货公司随经济的发展,一点点提高,现在已相当成熟了。百货公司通常会聘请色彩顾问,与装潢公司一起完成整个百货公司的橱窗和内部设计。坐落在银座的和光百货公司是日本最老的百货公司之一,至少有120年的历史,已成为一个历史博物馆式的百货店,橱窗也倍受关注。和光百货公司的橱窗半个月左右换一次,除了专业人士,很多摄影爱好者每次都专门跑去拍照,‘橱窗又变了’成了经过那里的白领们下班路上愉快的话题。有一段时期,‘和光’的橱窗整体色调是紫色,在灯光的烘托下看上去幽幽的,像梦。

“‘高岛屋’、‘三越’也有百年历史,后起之秀‘伊士丹’也在努力往一流上靠。他们的商业竞争直接表现在橱窗上,特别是在东京的新开发区新宿,那里的消费档次仅次于银座,加上融入许多新的商业娱乐因素,被称为东京的‘副都心’。‘三越’、‘伊士丹’把持着新宿电车站的东口,‘高岛屋’出现在南口,3家都只能在橱窗上下大工夫以吸引路人注意,招揽客流。我印象最深的是,1997年圣诞节‘伊士丹’的橱窗没有用传统的红色调,而是用白色松枝缀以金色松果,在不计其数的串灯照耀下,金碧辉煌。这种风格从橱窗延伸到店内,夜幕下这座4层的金色宫殿让过往的人们很吃惊,情不自禁地被吸引着往里走。灯光和色彩的效果如此神奇,极普通的商品在他们的渲染下看起来不再平凡了。”

商店的“容貌”是现代商业竞争的应激反映,她是现代社会特有的千面女郎。她让我们心甘情愿地“上当”。

累不累?理想商场的环境欺骗

日本百货公司的橱窗一年内主要根据5大主题进行营销:四季和圣诞节。次主题则是母亲节、父亲节和情人节。在每个主题下,店内的整体设计和细节处理风格都是统一的。一位业内人士称:“‘让你(顾客)喜欢什么’店铺方面有主导权,至于‘你喜欢什么’那是另一回事。”百货公司自己在一定时期内还会搞一些主题活动,比如3月底“高岛屋”新宿店将举行为期一周的“色彩世界”活动,于希曼女士将以色彩指导的身份为顾客讲解“色彩”。“以前我在百货公司参加这样的活动,很多顾客穿着十分贵重的衣服征求我的意见,只要我点头,他们就会买。当天商场的零售额我估计至少提高30%,对于大百货公司这是不得了的数字。”

对现代人来说,商品极大丰富时,选择是个难题。合理的商品陈列和清楚的标志是商家在“帮”你选择。男性在购物时不像女性那么‘内行’,多进行‘目的购物’,但日本男人很少买错衣服—日本的百货公司陈列商品注重色彩排列,一个色系的男衬衫从浅到深依次摆放。比如你有一件蓝色西服,想买一件相配的衬衫,即使你当时没穿那件西服也可以借助货架上的某件衬衫的颜色进行对比,效果一目了然。店内除了塑料模特身上的衣服是配套的,旁边货架上的商品也是相互配套的。这样的百货公司让人不知不觉逛了5小时买了很多东西也不觉累。国内一些大商场非得让你全场绕一圈才能上自动扶梯。相比之下,日本的做法狡猾得多,是“软强迫”。

为了缓解顾客逛商场时的疲劳,“艺术”也在商场里成了“消费”的“托儿”。工业造型设计艺术、室内装饰艺术、服装设计艺术乃至音乐、绘画等“纯艺术”,都在博得我们的尊重,引起我们的兴趣的同时,左右我们的行为。

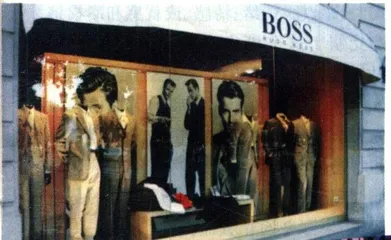

法国的橱窗展示男装品牌“BOSS”,以“男人的目光”吸引男性消费

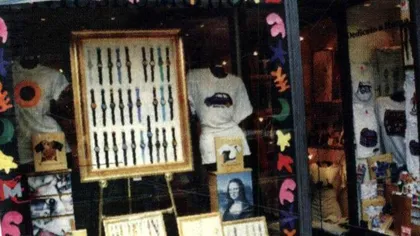

意大利橱窗,简单的造型,花哨的色彩撩拨着年轻人的心

日本东京银座一家百货公司的橱窗,“主角”是美国华纳公司的“兔巴哥”(于希曼摄)

北京丰联广场以25万美元购买了法国画家的巨幅油画“黄河”—此画在《黄河大合唱》演奏过程中当场绘制,被悬挂在该购物中心的显著位置,沿自动扶梯上上下下的顾客都会注意到它。每个周末,临时搭起的T型台与它比肩而立,不知顾客在欣赏身穿“瓦伦蒂诺”的时装模特时,会不会也顺便扫一眼油画。

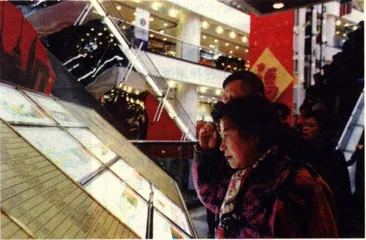

初到“新东安”得仔细看看分布图,一不小心便成了刘姥姥(娄林伟摄)

“百货公司里最适合放的音乐是莫扎特的,”一位古典音乐发烧友说。他曾逛过世界很多著名百货公司,“舒缓的音乐能减缓人的疲劳—我说的是逛商场,那实际是很累的一件事。”背景音乐在商场的作用远不止这些。英国莱斯特大学心理系的诺斯博士和其他研究人员在当地的一家商场设立专门的货架摆放价格和甜度相当的德国和法国葡萄酒。研究人员向全然不知情的顾客反复播放法国风情音乐,结果法国葡萄酒的销量是德国品牌的5倍。而德国音乐成为背景音乐的结果是德国酒又比法国酒多卖出1倍。诺斯博士解释说,大脑中的所有“单位”都是相互联系的,这意味着你听到法国音乐时就会想到法国,同时会自然地采取倾向法国的行为方式。有趣的是当研究人员询问顾客时,几乎没人承认音乐对自己购物有任何影响。据说该研究还未结束,就已引起一些“严肃音乐”家的反对,他们认为,在商场播放他们的音乐是对艺术的贬低。但他们却因此获得巨大的利润—在过去的一年里,商店里播放音乐的版税就高达5000万美元。

累不累?—商场里信息强迫

很多女性喜欢“看商店”,在国外被称作“Window shopping”。

闫茜在北京三鸣广告公司从事平面广告设计,“我喜欢逛商店,许多商品或是它们的陈列方式对我有启发—无论是工作还是生活。比如‘百盛’的地台式床铺、家庭用小报架、可旋转小茶几,‘世都百货’千奇百怪的CD架……我单身,但也有一个属于自己的‘家’,设计它成了我另一项工作。

“如果一件商品由于种种原因没能买下,我就会老惦记它—因为我是搞设计的,对色彩和造型记得特清楚。我在‘国贸’看到过一套蔬果造型的餐具,觉得贵没买。以后每次去‘国贸’都不由自主地去看看它们。有一天,发现它们从货架上消失了,我十分沮丧。”

最爱“看商店”的是日本女性—收集流行信息。她们会从2月初一直看到月底,通过流行趋势看店家如何搭配商品。而到了3月1日发工资的那天,她们会在下班后冲向目标店的目标商品,一买就是5件—当然和她们衣橱里的旧货进行合理组合能变出更多效果。如果一个月考察下来觉得自己不适合全身披挂“流行”,她们就会买件流行的配饰,渗入一点点流行元素。

一些年轻男人也喜欢通过“看商场”获得信息。在北京一家美国公司ECRM工作的李一鸣喜欢看鱼缸和加湿器—“那些鱼太漂亮了,而且只有在那些不断制造氧气的高级鱼缸里才可能这么精神!我真想买两个放在办公室和家里,只是它太贵了。”中央电视台体育记者张伟则喜欢看现代厨具。在法国新凯旋门附近的一家商场,他看到货架上有一个沙漏,店员介绍说那是煮鸡蛋时记时用的—沙子漏完刚好3分钟,超过3分钟鸡蛋就老了。摄影师李晏喜欢到商场观察人,“那天我在赛特购物中心看到一个外国中年男子正对着一面化妆镜做鬼脸,那镜子高倍放大却一点也不失真……”

商场正在提供这个时代最主要的需求—信息。当传真机吐出几百亿张纸,当电子函件、移动电话、卫星传播、光缆、因特网和电视机节目让我们无处不在、无所不知又无处躲藏时,商场也不可避免地成了信息轰炸的场所。这个时代的主要特征也在这里显现。

不管商场的环境和服务多么周到,事实上走出来的人会感到“累”。现代百货公司里“信息密集”恐怕是累的重要原因。想想吧,北京现有大中型商场100多座,大商场的营业面积多在10万平方米以上。但累的绝不仅仅是腿—这和我们传统的休闲方式“逛公园”不同,浏览自然风景时,我们并不在意什么信息。逛现代商场时扑面而来的都是信息:那些试图引起我们注意的花哨颜色和千奇百怪的造型,那些流行信息和渗透高科技成果的细节,都会牵引我们的眼睛充塞我们的耳朵。为了吸引我们,它们极尽夸张之能事。

商场里最显眼、最漂亮的是化妆品区(娄林伟摄)

“‘撞到你的脸上’—这是富有我们时代特征的伟大短语。”美国31岁的广播新闻评论员在接受《人物》杂志采访时说,“试图触及我们、影响我们的人不得不工作得更卖力,以吸引我们注意并保持住它。广告和娱乐变得更‘响亮’、更‘震撼’、更扣人心弦、更骇人听闻—不管它用来捕获我们注意并保持这份注意1-2秒钟的东西是什么,所有这些,正逐渐导向一个更庸俗的社会。

“今日社会正发展一种快速和消遣的爱好。新的商业、娱乐和交流的前景可以是精彩的,甚至是令人激动的,但其混合效应可能是麻木。它倾向于强化我们的注意,夺走我们的安宁,更坏的是它还损害我们的健康和我们的社会结构。所有的技术都是一把双刃剑,它们给予我们某些东西又把另一些东西拿走。”

进来吧!—百货公司是全家“乐园”

今天的商场已由单纯的购物场所变成了“购物场娥 ”(新的商业专用语),业内人士称“代表零售业最高级消费场所的百货公司应该提供‘生活方式’、‘娱乐’、‘艺术’”。这是零售业发展的模式,也是一个消费时代强加给我们的“理想生活模式”。我们的乐趣、情绪、情感、成就感和幸福感都受制于这个模式。我们真的别无选择吗?

东京的人们为我们展示了现代人如何在一个成熟的百货公司里消磨掉金钱和时光。

一进百货公司的门,闯入眼睛的是最显眼、最漂亮的化妆品区,旁边是一些小饰品区域,最实用、最容易购买,比如手帕、手套、钱包、轻便鞋等。男士领带通常也在这个区域展买,方便女士买来送礼。所有这些都是为了先吊起消费的欲望,然后人们自然就会上自动扶梯去二层—那里是大面积的箱包和鞋的售卖区,价格比较便宜。在这个区域周边环绕着一些出售新潮、休闲的服饰用品的专卖店。这一层的消费目标是青年人。第三层则着眼于职业女性,品牌的档次中等偏上,专卖店店铺增多。如果你想迅速购买一件毛衣又不想一家一家去逛专卖店,就可以直奔这一层的中间区域,日本百货公司通常在那里出售公司进货的商品。货品的分类和陈设合理,便于购买。高档消费品在4层,那里的顾客多为中老年,他们经济实力雄厚,购物不冲动,他们不热衷购物,但讲究品质,买就买最好的。所有男士用品在5层出售,6层、7层是家居生活用品。有的百货公司把全套家具按照“家”的样子摆放,提供生活方式(Life style)供用户参考。8层、9层是就餐区域,都是一家家专门店—从日餐到西餐无所不有。百货公司在招租时,要求这些店具有良好的信誉,消费档次在中档—他们不想让顾客在这里掏出的钱比购物时的花费还要多。当顾客拎着大包小包从餐饮店走出来时,已经不愿意再往上走,从顶层直通地下的电梯会把顾客直接带到地下1层(B1),那里专卖点心。地下2层(B2)是高级超市,自选超市占1/3的面积,其余是传统的做生鲜的店铺—在东京你只要花比一般超市略贵的钱,就可以吃到与北海道一样新鲜的海鲜食品。一个主妇在购物、就餐、吃茶之后,就心满愈足地下到地下3层停车场,开车回家给家人准备晚餐。而一对白领夫妇可能会在周末在这里呆上大半天,单身贵族则可能会省略某些程序,但所有顾客都已在百货公司花费了相当的时间和金钱。

商场在城市人生活中所占的空间越来越大。

对于那些实在不能从购物中得到乐趣的男人,实力雄厚的大百货公司也有办法。1999年3月,“蓝水”将在英国肯特郡开业—这家打算“把零售和休闲相结合”的购物中心将在商场内部设置一个“男子日托中心”,为各种厌倦购物又不得不陪太太、女友和妈妈前来的男性伴侣—从孩子到老人提供各种休闲、娱乐服务,主要特色是“啤酒”、“足球电视转播”和“电子游戏”。该商场的一位发言人解释此举的目的,是要“消除男子在购物时的消极因素”:“一些成年男人其实也像小孩一样,大多数夫妇的日常生活琐事能证明这一点。我们的一项调查显示,夫妇同往购物时,有50%是以吵架而告终,男子的不耐烦和敷衍了事是主要原因—这就是‘男子日托中心’构想的现实基础。”据说这种新创意至少在英国是前所未有的。

在购物空间之外,开辟更多的“生活空间”—各国零售业的业内人士显然已达成了共识,只因各自的历史和发展水平有较大差异,所以“各村有各村的高招”。

“双休日”,在北京的大商场总能看到这样的一家3口:他们响应商场的号召,一起进商场“购物休闲”,进去之后,那个“半大孩子”向父母“请假”后便跑向商场内的溜冰场,孩子爸妈则相携购物。两个小时后,全家人在商场内的一家餐厅门口会合,进去大吃一顿……孩子年龄不同,这出商场家庭剧的情节会略有不同—孩子在爸爸带领下去了儿童乐园,年轻母亲则轻松地在商场里闲逛、购物。以北京为例,“华懋”有“欢乐中心”、“双安”有“双安俱乐部”、“西单”有“ABC溜冰场”……大型商场都附设娱乐场,“华威大厦”内的“佳佳娱乐中心”是北京最大的商场娱乐场,营业面积2000平方米,主要项目是出租游戏机,根据顾客的年龄段划分为3个区域:1-7岁的孩子在父母带领下玩诸如“骑龟钓鱼”这样的“儿童机”;学生区里有“篮球机”、“足球机”、“冰球机”;成人区里则是大型的“海陆空模拟机”、“高尔夫球机”、“激光打飞碟机”。据说这些电子游艺设施是从美国、日本和意大利进口的。一项调查表明,在商场娱乐场消费的人中,约有43%的人是特意来玩的,而57%的人则表示是“购物娱乐为一体”的。

娱乐中心的那2000平方米显然还不是“生活空间”的全部。越来越多的百货商场把美食街、连锁餐厅、酒吧、书店、药店、美容院和商业摄影棚统统收编。总投资38660万美元,建筑面积22万平方米,工程历时4年的“新东安”终于在王府井商业舞台隆重登场,它不仅把仿古街“老字号”食品街请进商场,据说还要请电影院。

在热热闹闹的背后,我们不难看到事情的荒谬和我们生存状态的可怜。为什么孩子们不去踢真的足球而用“足球机”解馋?和许多人一样,记者也不止一次看到孩子在城市的地下通道里踢球。享受绿地正在变成奢望,有钱的人有资格在大片绿地上打高尔夫球,没钱的人是不是就只能玩“高尔夫球游戏机”?如果说那仅仅是人正常的游戏心理,为什么游戏一定建立在消费基础之上,而且这种趋势越来越明显?是不是我们每个人的生活都不得不被消费所设计?如果说彼此之间有什么不同,那可能就是消费能力的差异,除了“消费”我们真的找不到别的生活模式吗?

逛商场,最该寄存的是身边的先生(娄林伟摄)

商场能给现代人开“药方”吗?

很多人试图通过消费来缓解现代病。

80年代盛行的“赊账消费”又席卷英国。伦敦一些大商家纷纷推出简易赊款购物,吸引青少年购买从名牌服装到电器产品在内的许多商品,实际上他们是在强迫根本没有偿还能力的青少年消费。《星期日泰晤士报》对一个少女跟踪报道后表明,青少年获得高息赊账是何等容易:一天中午,19岁的无业少女苏珊娜·希尔在牛津街约翰·路易斯店挑选了一件标价189英镑的晚礼服,通过店内选择账户以年利率18%立刻获得500英镑赊款。大约30分钟后,在牛津DH伊万斯店,希尔只是问了一下一台电视机和一台录像机的价格,便轻易获得年利率为29.9%的赊款1000英镑。店方表示,如果希尔购买夏装,他们还可以提供赊款。

据《星期日泰晤士报》的报道,在不到5个小时的时间内,希尔就在伦敦西区走访了牛津街附近的几家商店,声称自己是秘书,于是约翰·路易斯,塞夫里奇斯和德班汉姆斯几家商店为其提供了3100英镑的赊款。其实,她唯一的证件是一张支票保证卡。给她赊款的前提是,她父母有足够的能力还款。

尽管希尔成功地获得为数不少的赊款,但她根本无力偿还。直至不久前,她刚结束一门课的学习,每周的收入来自奖学金,仅为40英镑。目前,她还没有其他收入来源,且银行还透支500英镑,连每月至少支付155英镑利息的能力都没有。希尔对自己能轻易获得赊款有点“惊讶”与“不知所措”。她说:“我上周身无分文,这几天突然有几千英镑供我挥霍。”英国消费者协会和债务协调组织对此十分关注,他们感叹英国人正被消费冲昏头脑,同时指出商业的很多绝招其实是债务陷阱。

很多女人称商场是自己的“情感医院”—工作不开心或与丈夫发生争执后,常常会去买新衣服以求“心理慰藉”,这显然比大哭一场更令人愉快。

一位英国的消费行为专家解释说:“当我讲解到这个问题并询问购物是否让她们感觉好些时,在座的每位女性都举起了手。”她称“慰藉购物”中最关键的一点就是要花掉超过你可支付能力的费用,当你真正负担不起时就会像偷吃了禁果一样激动。研究表明,大多数女性把“慰藉购物”当作生活中一种正常的情感需要;但另一部分女性却是疯狂购物者。消费行为专家形容这就好比偶尔吃吃巧克力、喝上一杯酒和整天酗酒的区别。盲目的购物可能会暂缓低落的情绪,但伴随而来的是自责和负疚感。牛津大学的研究更令人震惊,购物同时还关系到女性的生理问题—那些需要心理学家帮助的疯狂购物者有45%承认她们的性生活很不愉快,14%的人声称她们是完全正常的购物者。这项调查论证了心理学界从80年代起就提出的观点:“购物与性有着密不可分的联系,前者甚至可以作为后者的替代品。”

常听人在形容一家百货公司大而全时说:“在那里什么都能买到。”真要是这样该多可怕!心理学意义上的“疯狂购物的人”的确是少数,但他们的行为似乎让我们提前看到了消费时代的极端后果。以消费来医治种种现代病无异于吃麻醉药或吃错药。 风景橱窗消费购物日本购物