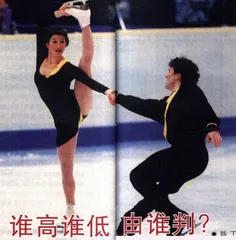

谁高谁低由谁判?

作者:三联生活周刊(文 / 陈丁)

判断花样滑冰比赛中谁是高手谁是低手并不难,那些较为平庸的选手在比赛时总会在想:下一个动作下一个动作。而高水平选手的动作是发自内心的,他们不用想。这之间的区别很容易发现。

但判断谁是高手中的高手就难多了,因此,花样滑冰的裁判受到批评、指责和谩骂的机会就非常多。

长野冬奥会上,担任加拿大冰舞教练的俄罗斯人纳塔利亚·杜波娃说,俄罗斯和法国的裁判在打分时做了手脚,以阻止她的两名弟子夺取金牌。杜波娃说,这两位裁判在去年12月的冠军赛期间就曾在打分时进行过讨论。根据国际滑冰联合会的规则,裁判员不得在比赛期间就他们的打分情况交流看法。

杜波娃的弟子波恩则说:“打分问题上存在非常浓重的政治色彩。”她说,裁判的构成状况对他们不利,“主要是俄罗斯人,而北美裁判只有一名”。

冰舞的比赛结果是杜波娃以前的弟子格里休克和普拉托夫获得了金牌。杜波娃在评价这对俄罗斯选手时说:他们腾空的高度往往比允许的要高,他们在冰上分开的距离往往比允许的要长。

也许,冰舞和双人滑的优劣评判根本就不能山人来完成—你需要有4只眼睛、两个大脑和一台计算器。一名裁判被告知要同时注意两名选手,确定两人都从某一侧起跳且都单脚落地,必须牢记6种不同的托举方式之间的得分差异,数清楚选手旋转的圈数,确定两个选手的四条胳膊、四条腿与四只脚的动作都协调一致。

而那些教练们可不是傻瓜,双人沿跳跃动作时,他们会安排跳得较好的那一个站在裁判一侧,用身体挡住自己同伴的动作;在短节目比赛中,教练会安排选手在紧靠裁判席的一侧表演最关键的技术动作,让裁判既数不清圈数也看不清着地,只好在半信半疑中给个分数。在这种情况下,各位裁判还被禁止交头接耳,他们必须在45秒钟之内决定一名选手是第一还是第十,而且在此后还不能更改这一决定。

裁判面对的另一种压力是国别问题。现在不会有某位苏联裁判因为给了美国选手高分而回国后丢掉饭碗,但如果你为自己的同胞打出高于平均评判分两分的分数,你就必须在事后向仲裁委员会提交报告,充分申辩你这样做的原因。仲裁委员会将对你的报告进行严格盘查,你的报告也将录入你作为花样滑冰裁判的历史档案。因此,许多裁判宁肯牺牲几秒钟观看比赛,也要低下头匆匆在纸上记下关键的评分证据。

然而,没有哪一个行当能因为它较为艰辛而麻烦就有理由得到尊敬,不被人们批评,得到容忍。对花样滑冰裁判的苛求从来没有停止过。

“我真不愿意让这些愚蠢、肤浅的老家伙来裁判我的命运。”曾6次获得加拿大全国花样滑冰比赛冠军的托勒·克兰斯顿在他的自传中这样说。

“愚蠢”与“肤浅”还不是全部。这些裁判还经常被形容为令人沮丧的、不称职的、高不可攀的、专横的、暴君式的、不理智的和主观的;他们很可能只因为选手选穿了他们不喜欢的颜色的表演服就降低他的名次。“他们太敏感也太不稳定。”一名滑冰教练在私下里这样抱怨道。观众对他们喝倒彩,传媒想方设法挖苦他们。几乎没有人想向这批自愿一年当中在寒气逼人的滑冰场中坐上10到15个周末的家伙表示一点谢意。

因为,不利于这些裁判的证据实在太多。1994年奥克萨纳·拜乌尔在利勒哈默尔冬奥会上击败南希·克里根赢得了金牌,虽然后者无论是在短节目还是在自由滑中都显示出了远为娴熟的技巧。1992年阿尔贝维尔冬奥会上,几乎决赛现场上的每一名观众都认为金牌非保尔·怀利莫属,但最后的得主却仍是乌克兰的维克托·佩特兰柯。这些裁判做出的最出人意料的裁决则是1988年在法国的杜切斯内·保尔与杜切斯内·伊莎贝尔完成了一套令人震撼的双人滑动作后只把他们排在了第八名。

阿图尔·迪米特列夫与娜塔利娅·米什库提诺克也是倒霉的一对。他们在1994年冬奥会双人滑比赛上毫无破绽的表演反而败给了叶卡特琳娜·格迪耶娃与谢尔盖·格林柯夫:裁判们显然有意忽视了后一对表演中的两处明显的破绽。

迪米特列夫与米什库提诺克的教练只能对此耸耸肩:“如果我的选手在上周的练习中表现得再好一些,如果格迪耶娃与格林柯夫在上周练习中表现得再差一些,如果我的选手的名气再大一些,如果、如果、如果……我明白这些。”

但观众并不明白。他们不明白决赛中的名次为什么会取决于练习中的表现。在花样滑冰比赛中,裁判们不仅不被禁止去观看排练,反而被鼓励这样做。“观看练习是绝对必要的。”国际滑冰联合会的一名官员这样认为,“这不是在制造成见。这只会使裁判们明白他们的裁决可能有多少伸缩余地。你得知道你将要裁决的表演的真实水平。”

在比赛前便在心目中将参赛选手分为上中下三等是否公平?这得看你从哪一方面看待这个问题。毫无疑问,对一位选手的身体线条、姿态、旋转、乐感与速度越熟悉就越能全面地评判他或她的表演。因为这些因素并不因某一场表演而产生根本的变化。然而,从另一方面来说,一个已经有了好名声或坏名声的选手却会因此而不公平地走运或倒霉01988年的一次大型比赛中,人人都把目光集中在两位前世界冠军卡塔琳娜·维特与戴比·托马斯的冠军争夺战上,实际上当时获得银牌的加拿大选手伊丽莎白·曼雷比她们两人谁滑得都好。

除名气以外,“策略”是另外一个影响因素。在奥林匹克年尤其如此。5次美国全国冠军托特·埃尔德里奇在很大程度上便是因此赢得了去年的全美比赛:人们不能设想前往长野的队伍中会缺少传奇般的埃尔德里奇,也不能设想这样一次挫败会使埃尔德里奇受到怎样的影响。

人人都在抱怨,以至于长野冬奥会上只有杜波娃公开指责裁判显得冷清了些。但解决的办法也许并不难找,至少目前已经有人提出几种设想:为裁判开舞蹈审美的课程、分散裁判席、允许裁判交流,还有,为裁判提供录像回放设备。

凡是对裁判有抱怨的体育比赛,都想把录像机塞到裁判手里。 花样滑冰