你了解劳动法吗?

作者:三联生活周刊(文 / 袁岳)

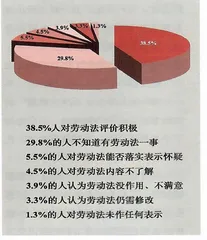

零点调查公司1995年初的一项对1075名京沪居民所作的随机抽样调查显示,近七成公众知道《劳动法》的诞生。该公司的专家称,在该公司所进行的若干项测度公众对特定法律的认知度的研究中,在如此短的时间内能被如此比例的公众了解的法律,《劳动法》堪属首屈一指,这充分表明了《劳动法》与公众普遍的切身利益相关。上海零点市场调查有限公司和北京零点市场调查与分析公司进行的这项民意调查显示,有四成的人(38.5%)对《劳动法》的问世评价较为积极,或称“这是件好事,使法律更健全”,或称“对劳资双方都有好处,相互约束”,“对普通劳动者更有保”。还有人称“有法总比没法好”。

在所有接受调查的人中,29.8%的人表示对《劳动法》一事“不知”, “不关心”或“没感想”。另有相当比例的人(5.5%)对其能否真正得到落实持怀疑态度,认为“在中国权大于法”。甚至有3.9%的人断然称“没作用”, “不满意”。

4.6%的则表示“不了解该法具体内容”,“希望有关部门加强对劳动法的宣传”;3.3%的人表示《劳动法》 “内容有欠缺,需进一步修改”;1.3%的人未作任何表示。

交叉分析则表明,更多的女性不知道”或“不关心”《劳动法》的颁布与实施,占被调查女性的35.2%,比男性相应高出10个多百分点。就年龄差异而言,看来中年人是最关心这个问题的,在18-24岁、25-34岁、35-44岁、45-54岁、55-64岁、65-75岁六个年龄段,态度积极的人的比例依次上升到45-54岁段而又趋回落。

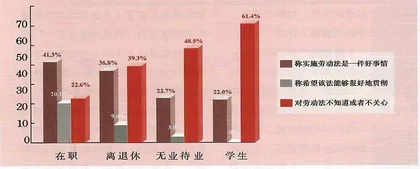

职业状况的差异对人们态度的影响最为明显。在职者对《劳动法》的出台最为关心,其次是离退休者,无业或待业者反应冷淡,学生则表现得最不在乎。在职者中41.3%的人称这是件好事”,相应的百分比在离退休者、无业或待业者和学生中分别为6.8%、22.7%和22.0%。在职者中还有20.1%的人“希望该法能很好地贯彻”,而在离退休者和无业或待业者中有此表示者依次为9.0%、3.0%,学生中无作此表示者。但也有22.6%的在职者称 “不知道”或“不关心”此法,不过这个百分点比起其他人来说是相当低的,39.35的离退休者、48.5%的无业或待业者和61.0%的学生作了这样的表示。

比较而言,上海人与北京人之间对《劳动法》实施的热情存在着异乎寻常的差异。北京市民中48.80%的人称“这是一件好事”,而在上海只有28.00%;相反,上海人称“不知道”或 “不关心”的占39.10%,在北京只有20.50%。

这项调查的基本结论是,《劳动法》的诞生为相当广泛的市民所了解,但并非如期望的那样为人们普遍接受。零点调查公司的研究人员指出:就其适用范围的广度而言,《劳动》超出了我国通常区分企业经济成份所进行的经济立法,这是《劳动法》受到更大范围公众关注的重要原因。但是,实现《劳动法》所追求的平等地保护一切劳动者的合法权益的目标,还需要走很长的路。1994年的一项调查表明,69%的规模经营和私营企业的职工工作时间都超过8小时。而在实施《劳动法》的今天,由于受制于8小时工作制,最低工资幅度和加班工资规定(高达常规工作时间的200-300%),老板们普遍担心工人将会谋求更高的薪水和更好的福利,而提高了他们的生产成本。

零点公司的京沪市民调查表明,15%的市民怀疑《劳动法》能否贯彻,他们这样怀疑的主要理由是在中国 “权大于法”。但是,事实上,《劳动法》的贯彻前景最值得担忧的还不同于一般法律实施中的以权谋私。它直接涉及到中国现在最“火”的一个阶层(又是特别需要鼓励发展的阶层)与一个自组织化程度相对较低的阶层之间的关系,而在这一关系中的双方的发言权又受到了种种制约。因此有学者会怀疑:《劳动法》会不会最终只是一部精美的“书本上的法律”。