前方:北纬90度

作者:三联生活周刊(文 / 叶研)

22名冬训队员于1月26日到达佳木斯市郊。五天五夜冰上生活的最后时刻,爆发出胜利欢呼。

绝对封闭

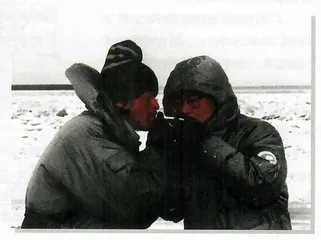

那位大嫂站在河岸双手拢在袖里火辣辣地说:“你俩还不上家暖暖,是找着冻死啊?”

中央电视台记者张军和《中国减灾报》记者金雷抬眼向宽阔的江面望去,沉沉幕色正罩住狰狞的乱水,寒气更觉彻骨。

你俩拉着惩好的合金爬犁上哪儿?”大嫂打量着两人身上特制的羽绒服,估摸不出这对官不官、商不商、兵不兵、民不民的难兄难弟是干啥的。

张军和金雷不好意思说明自己是中国首次远征北极点科学考察预备队进行冬训掉队的队员,吱唔着说是 “来玩的”,“要去佳木斯”。两人本来生得还算憨厚,但大黑的天拖着那重的橇在冰上逛游,死活不上岸,实在怨不得大嫂要加强戒备。于是大嫂身后转出了大哥,大哥手中端着五连发的18号霰弹枪。

张、金二人浑身冷汗成冰,跌跌撞撞逃开。

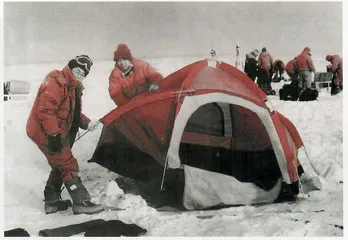

眼下是科考预备队员及部分新闻记者先期在我国最北的内河松花江进行进入北极的模拟训练。冬训的基本形式是在冰上行军和宿营,以发现问题,修订科考方案,锻炼,队员的极地生存能力。为了提高训练条件同北极地区的相似性,前国家南极委负责人郭琨亲自踩点选线,担任冬训队总指挥,主持岸上30多人后勤保障队伍的工作。另外就是不准上岸、不准擅自接受岸上的支援,哪怕是一瓶矿泉水这条六亲不认的纪律。理由非常简单,实际进军北极点时,复杂的冰层之下不像南极那样是一片寒冷的陆地,而是流动不停的北冰洋。

于是元月22日天擦黑时,张军和金雷不得不含冤面对一枝五连发猎枪。

体能极限

对于绝大多数队员来说,事先预计在第三天出现的体能极限,在长距离行军第一天(即元月22日)更确切一点是第一天的上午就达到了。冬训中途上岸的记者等非科考人员共6人,都是在这一天夜间或第二天清晨上收容车的。

第一天行军处在后队的全来喜(中国科学院地质所在职博士,曾连续16个月参加两期中国南极考察队,1994年参加中日可可西里学术探险队)、赵烨(北京师范大学地理系博士生,1992年10月参加南极科学考察)和牛铮(中科院遥感所博士生)的这架雪橇,早上收拾卧具、灶具、杂物,拆、叠帐篷,绑扎雪橇,从生活状态转入行军状态,用约一小时。到了把拉橇的绳子打扣拽紧,已经气喘嘘嘘了。

宽约2公里的灰白色江面上,乱冰堆积,参差起伏,积雪处拉橇,上身俯地,如纤夫吃雪。乱冰处虚冰断裂,磕磕绊绊,雪橇频频卡在冰块里。走大冰溜子最省劲,但笨重的登山靴踏在沾着冰粉雪粒的“镜面”上,是两条腿的人就没不摔跤的。往往是没有任何反应时间已打夯似地砸在冰上。十跤之后,遍体鳞伤,底气全无。摔跤数量高者第一天有超过200的。

仝来喜一组人的橇翻了好几次,每次周起来重绑后,再看穿着蔚蓝色羽绒服的队伍,已经像即将消逝在遥远江天边际的一串蓝精灵。赵烨的特号靴子比脚大出半寸,笨得像荷兰木鞋,使他多摔了一倍的跤。有时干脆把仝来喜一并铲倒。每次在冰面上撑起负着背囊的身体也必须耗费不少体力。前边的蓝精灵终于被夜色遮没。赵烨从下午就找茬跟仝来喜绊嘴抬杠,是杠也抬不是杠也抬,同日常作为科技奖获得者和优秀教师的赵烨判若两人。仝来喜知道这是有意减缓长途负重行走的沉闷和掉队的心理压力,但只能勉强在嘴上过几招,无力恋战。他已经连回头看一眼橇正不正的劲都没有,只顾挣扎着机械地迈步。即使在南极越冬期进行野外考察,也是摩托车上驮着帐篷家什油门一开就到目的地,安营扎寨之后,每天在营地附近活动,天黑回营。没有过冰上连续行军宿营的经验。

对谁都是头一遭。

牛铮每每在赵、仝停战之时,插空嚎一段流行歌曲,不土不洋,文野参半,邪腔怪调。天黑透之后,岸上若偶有村落,耳朵好使的则兴许会说: “听,怕不是前年淹死那个盲流子叫魂吧?”仝来喜三人真地有点紧张,跟丢了魂似的。因为他们又多了一重耽心:在宽阔起伏的乱冰丛中错过了冬训队的宿营地。于是三人都打亮电筒,同时也细心观察前方有无亮光。

中午半小时休息时,冬训队总领队位梦华(中国北极科学考察筹备组组长、国家地震局地质所研究员,曾去南极考察,三次进入北极圈)一边连捏带悟地想从矿泉水的塑料瓶里弄出点冰渣子解渴,一边对冬训队员说:实际上到了体能极限之后,每人都消耗得差不多了,只能靠意志,大家都一样。”位梦华是冬训队年龄最长者,行走时仍按规定背着背囊,前后冬训队员无数次劝他把背囊放在橇上,他不肯。

仝来喜三人没想到第一天上午开始就熬上了意志,想到54岁的老位说的“大家都一样”,多少有些释然。觉得坚持下来不是不可能,也就摸黑找到了宿营地。一串亮着蜡烛的彩色帐篷像花灯一样在江面的雪地上排开,让人心里一暖。但不能歇息片刻。越是冻馁疲惫,越要抓紧扎帐篷,化雪做饭。

这一夜,分管记者训练选拔的冬训队副总指挥、《人民日报》主任记者孔晓宁拉橇走过收容车时,对担任陆上保障和翻译工作的中央电视台记者张卫说:张军他们还在后边约两公里处,你们一定要等到他们,带上他们才能上岸。

张卫见到从猎枪下逃出的张军却作揖说:“哥们儿,不能折。这会儿咱们中央电视台新闻记者就剩你一个了。你要一瘫,等于咱中央电视台全瞎。”听此煽动,张军自是豪气顿生,仿佛拖曳着整个中央电视台的荣誉。行行复行行,于晚9时20分找到了江上那些彩灯纷呈的营地。

耐人寻味的是,第一天三人一,往往两人拉橇,一人在橇边行走。放弃训练上岸的6人,各人原因不同,但多未始终拉橇。始终拉橇者都坚持到了最后。本文作者即在五天内不敢有瞬间放开拉绳。

当过了体能极限时,如果不让我拉橇一步步向前,而让我空身走,我反而肯定要掉队。

一个奇怪的法则。

面色冻了。矿泉水冻了。鸡蛋冻了,壳剥不下来。唯烟、酒不冻。

耐受力极限

体能极限之外,吃喝拉撒睡在爬冰卧雪的条件下样样要命,都成了难题!构成综合耐受力极限。

元月23日,长距离行军第二天夜间,因耐受力到达极限不能支撑者,计科考人员7名及美国北极探险队全队7人中止训练上岸。

寒冷是一切耐受力极限的原因。或许美国海军《极地须知》摘录被当作新闻资料只发给了各位记者,牛铮的手因而被冻伤。《极地须知》上告诫人们不要赤手接触金属,牛铮拿帐篷钉没戴手套,第个手指肚上都冻起一个蚕豆大的水泡。

据有人记录,露天气温达到过——34℃,帐篷内达到过-23℃。

冬训队员这才体会到呵气成冰是千真万确的。羽绒被口、衣领、风帽上总是结着白花花的冰霜。一杯澄着泥沙的雪水烧开,帐篷里汽雾蒸腾。早晨叠帐篷之前,扫到一块儿的冰霜,一般用锹往外撮。睡眠不受影响的队员占少数。如果在头上垫一层薄如靴垫的泡沫褥子裹着睡袋,尽可欣赏近在咫尺的冰层错裂的声响,尽可为从身下横贯而过的震动心惊肉跳。第二天仍要行军,体力可想而知。

每一个漫长的白天都是不能有片刻停顿松懈。寒冷是一柄插在后心上的利刃,驱使着每个人像永动机一样跳跃不停。冰上的白天和冰上的夜晚衔接着,苦寒一以贯之。

不少在冰河上踽踽独行的蓝精灵认为,如果出现伤亡,最有可能的首先是渴死。除个别队员藏在羽绒衣内的玩具塑料水壶能带上一口半口水外,羽绒衣口袋里的和背囊里的瓶装矿泉水一概冻透。付出极大体力之后,焦热的舌头和上颌之间干得没了唾液,闭上嘴就沙沙地疼。有人事先请教过进行过耐寒试验的某部队,得到的宝贵经验是将食物和水夜间放在睡袋里,白天放在衣服里。部分记者采用这种办法伺候自己的相像机,此外再没有地方可供放置饮用水。

常可以见到冬训队员扔下拉橇绳,抡起冰镐想刨出干净一点的河冰解渴,或者在休息时,坐在雪堆上用勺挖起撇不清风沙的雪往嘴里送。见到老乡为捕鱼用冰串子凿出的窟窿,有人会扑过去捧几杯江水喝。喝完凉得直蹦。

与饮水共存的问题是食物。冬训队冰上队长李栓科(中科院地理所副研究员,硕士,三次参加中国南极考察队,并累计在青藏高原野外考察三年)主张:“这种情况下别吃米呀面的,就吃高热量,肠、黄油、巧克力,……”五天里,很少有人去碰冰凉易碎的面包,人人学会了在中午的30分钟休息时(不准点火)干嚼冻得像石蜡一样的黄油。晚餐出现了稠得像浆糊一样的奶粉、果珍、黄油和雀巢咖啡混调的饮食,加上牛肉干、蒜肠和冰冷的江水,使得肠胃病成为冬训第一位的疾病。

于是顺理成章地出现了极寒区露天排泄问题。至少5人患轻度腹泻。不上岸的情况下,江面上当然找不到背风之处,排泄工程之艰巨自不必细说一名新闻界参训队员由于寒冷引起的动作失准扯断了内裤的松紧带。滑落到腿上的内裤成为深雪、冰沟之外的行进障碍。该队员用匕首伸进羽绒裤内割开、扯出内裤,甩进垃圾袋,继续前行。

与寒冷没有直接关系的是伤痛耐受力的极限。方精云(中科院生态环境中心研究员,博士后,多项国家重点攻关项目课题研究负责人)是唯一一名中途上岸的科考人员,他体力充沛,但上冰之前本来腿部带伤,打着封闭。他用变了形的动作跟队走了两天之后,为了不拖垮其他队友自己中止了训练。

一同进行此次冬训的美国北极探险队鲍尔一行7人,也是在长距离行走的第二天夜间放弃继续训练的。伍尔德是位教师,他和鲍尔在1993年5月滑雪到达过北极点。他曾向中国冬训队员表示:他热爱户外滑雪。他在冰上感到一种舒适,并希望把这种舒适传给大家。显然,行军第二天,冰上的不舒适远远超过了舒适感,美国北极探险队员没有同中国冬训队一处宿营,李栓科在江面东边一侧找到了他们。

“不行,我们得吃热饭,住旅馆。”美国人说。

“那哪儿成?咱们这是封闭性模拟训练呀!”李栓科提醒美国人不能破坏训练规矩。

美国朋友已顾及不了许多,他们作出了上岸的决定。李栓科帮他们上岸找到一家老乡。美国朋友们饿急了,一个大海碗在几个人手里传着,三口两口喝完了老乡的大渣粥。碗空了,才发现带他们上岸的李栓科仍静静地站在一边。

当夜,李栓科在冰上摸索3公里,找到中国冬训队营地。天黑,李的脚踝严重扭伤。

焦虑

原路返回的命令是在元月26日即长途行军第五天早晨宣布的。

冬训队副总领队沈爱民(中国北极科学考察筹备组副组长,中国科协某处处长,工程师,1993年同位梦华进入北极圈为中国科考队进军北极点做前期准备)活像拿破仑摩下的伍长,强硬、决断、说一不二。个别行军时偷偷把背囊放在雪橇上的记者最怕碰上拿破伦的伍长。

伍长每天早晨出发前的“训话”内容包括宣布行军序列、宿营时间,重申纪律之类。

最后一天早晨,伍长拄着冰镐威严冷峻地宣布:“现因临时情况改变行军计划,所有参训人员原路走回出发地点。愿意坚持到底的举手。”又煞有介事地补了一句:“别勉强,坚持不了的可以上收容车。”

所有冬训队员哄笑着都举起了手。

沈爱民也笑出来。这帮蓝精灵实在精灵过人,毫不费劲地识破了他的玩笑。位梦华和李栓科检查巡视了最后一个拔了寨的营址,捡起几个火柴梗。队员们带走了生活垃圾,白茫茫的江湾里只剩下杂乱的雪橇印和靴印。旨在发现问题、锻炼队伍、选拔人员的冬训将于这天结束。位梦华没有想到第一次民间的有组织行为能得到诸多方面扎实有效的支持与合作,竟进行得如此顺利。元月9日中央电视台 《新闻联播》播报中国将以官方批准、民间(主要是中国科协和中科院)筹款组织向北极点发起科学进军的消息。13日志愿办事人员拿到第一张来自民间的支票。14日分头购置冬训队服装、睡袋,租借帐篷。16日第一次集中冬训队(包括从外地赶的队员)开会,发放装备。17日大队出发。每天有当天难题,每天都把一个难题甩到身后,就像放电影一样转换迅速、紧锣密鼓。对位梦华来说冬训结束意味着下个阶段一系列新难题接踵而来。

当天,承担冬训后援工作的黑龙江省体委人员在佳木斯市郊接应22名冬训队员上岸。其中包括位、沈正副总领队,10名激动不已的记者,10名平和依旧的科考人员。

早晨拔寨,动作得极快,一怕冻时间长了动作不准确,二怕太落后于先头行军的队伍。

晚上,佳木斯市停电,冬训队在宾馆等候电梯的大厅里点着蜡烛开总结会。黑影里,赵进平(中科院海洋所研究员,博士后,曾参加中国南极科学考察队赴南极考察)不甚平和地跟位梦华分辩起什么来。“位老师把事办到这么个规模,真不容易。我心里现在并不轻松……”

“考察允许失败,但北极考察失败会使全国人民难过。考察中我们如果拿不出一流成果就会被人家看不上。”

位梦华听明白了,赵进平焦虑的是如何把钻冰机带进北极和从北极带样品后没办法请人分析,没钱。

位梦华让赵进平报给他钻冰机的尺寸、重量和钻冰速度,然后也沉重地说:“我顶多提供去北极的最低的考察经费,后期的研究分析经费我也拿不出来。”

实际上,钻冰机、手动钢缆绞车、后援飞机接应冰面考察队次数、有无可能用其他方式获取海冰的垂直剖面样品等等问题,始终在科考人员中间讨论着。一直延续到回京卧铺车厢的牌桌上。

“两个3。真到北极,设备不能全用雪橇拉,爱斯基摩狗拉不动。”

“两个K,认贡!用直升机多送几趟钻冰机。”

“要‘车’。哪能钻几个点送几次,哪儿来那么多钱?瞎掰!”

“不给‘车’,两个2。就算每次钻冰都用直升机送钻冰机,就算咱们有那笔钱,还得看直升机在现场悬停时间长短。听说直升机怕冰裂,不敢停在冰上。”

覆雪的林莽疾速从车窗外掠过,山峦渐渐退去,在山背后遥远的天边,就是北纬90度…… 北极