海外特搞:再见,马路主人

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

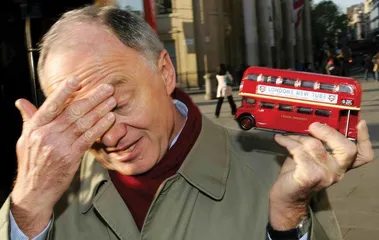

( 今年11月的新闻发布会上,利文斯通捧着一辆“马路主人”车模落了泪

)

( 今年11月的新闻发布会上,利文斯通捧着一辆“马路主人”车模落了泪

)

马路主人退休了

12月9日中午,“马路主人”送走最后一批乘客,驶进了泰晤士河南岸的车库。51岁的“马路主人”退休了,此后,伦敦城内难得再见到它,这让伦敦市民、游客叹息——电影《诺丁山》中休·格兰特捧一束鲜花从没有停稳的“马路主人”上跳下来的场景将永远停留在银幕上的回忆里。

伦敦的公交车中有6500辆是红色双层巴士,“马路主人”(Routemaster)特指弧形车身、半个驾驶室、车门设在尾部且没有闸门的那种传统红色双层大巴士。“马路主人”于1954年试运行,1956年正式投入使用,是战后伦敦人为自己设计和生产的公共汽车。选用红色是希望它带来鼓舞,见证英国的振兴。设计“马路主人”的工程师二战期间曾参与过轰炸机的设计、生产,他考虑到战后物资匮乏,社会风气节俭朴素,同时又要遵循当年“演变而非革命”的官方思路,于是沿用了传统双层公共汽车的底盘,车身除了改为弧形,外观大致不变。但是采用轻质合金,这样在自重极限下可以安装64张座椅,比老式公共汽车多了8张椅子。它的机械装置设在前后副车架上,而不是在笨重的固定底盘上,并设计了前悬挂系统、自动转向系统、全自动变速箱、液压动力制动系统,而且燃油充分,易于修理。这在当时是非常先进的。1965年,“马路主人”改装为72个座椅。到1968年停产为止,共有2867辆“马路主人”出厂。

半个世纪来,“马路主人”已经和女王的卫兵、大笨钟、议会大厦一并成为伦敦的城市标志,甚而和红色电话亭、红色邮筒成为英国的符号。“马路主人”太著名了,成了伦敦公交系统的象征。伦敦城内有700条巴士线路,相比地铁,公共汽车线路既复杂又更改无常,遇上堵车时间无法保证,所以上班族的首选是地铁。但这并不影响伦敦人对公共汽车、对“马路主人”的热爱。他们有“游车河”一说:坐在“马路主人”顶层最后一排座椅上(这是乘客们公认的最爱座位),看着车窗外的车流,似乎随着城市起伏的波浪向前涌动。透过公共汽车的玻璃窗,你看到了所在城市的变化。而搭乘地铁的人永远在阅读,他们看平装小说,看整齐叠成小方块的报纸,看广告册子。坐公共汽车的人干什么的都有:打手机,发短信,嚼口香糖,打瞌睡,聊天,接吻……

最重要的,“马路主人”带来了温暖、浪漫。它的车身很高,线路牌挂在二层稍微偏下的中间,很显眼,等车的人远远就能看到。“马路主人”到退役前一直由司机和售票员为乘客服务。售票员态度亲切、热情,乘客上车他拉拉系着铃铛的绳索通知司机发车。乘客坐稳后他再笑容可掬地请你买票,拿到他放在你手心的零钱、车票,如果是游客很自然有了对伦敦的好感。伦敦市民更喜欢它开放式的出入口。出入口设在尾部,很方便乘客转乘下一趟车。由于没有车门,只要车子慢下来,无需到站乘客就可以上下。“马路主人”经常出现在电影里,绅士们跳上跳下很洒脱,“跳上跳下(hop-on-hop-off)”也成为伦敦巴士生活专用词。1966年的一本《时代周刊》做了个封面故事“多姿多彩的伦敦”(Swinging London),这个说法后来被归纳为60年代的关键词之一,该期封面照片中就有“马路主人”。

“公共汽车就是伦敦”,很多伦敦人说。今年7月7日伦敦发生自杀性爆炸后,前3起发生在地铁的爆炸被视作政治事件,而最后一起发生在30路公共汽车上的爆炸,却被伦敦市民看作对个人的公开挑衅与侮辱。因此,当11月伦敦市长和交通局宣布“马路主人”将退役,采用新型单层奔驰牌巴士,《伦敦标准晚报》做了项民意测验,81%的被调查市民反对这一决定,感叹我们不断重整英国老品牌的雄风,Burberry、迷你车、老式出租车,却要抛弃“马路主人”,“伦敦,从此不再有自己的公共汽车”。

新公共汽车不浪漫,但实用

( 12月9日中午,“马路主人”最后一条线路——159路双层巴士永远驶离公交舞台 )

( 12月9日中午,“马路主人”最后一条线路——159路双层巴士永远驶离公交舞台 )

伦敦市长肯·利文斯通一度被当作“马路主人”的救星。2000年他上任之初曾采取一系列措施留住“马路主人”。最终抛弃“马路主人”,是因为他知道自己挡不住历史潮流。伦敦交通博物馆馆长奥里弗·格林说,实际上在20年前“马路主人”已经在逐渐退出公交系统。

1829年,伦敦有了公共交通系统,一类是中上层阶级乘坐的四轮马车,它早上发车时间晚,行程也不长,只到市中心的金融城;还有一种是有轨马车,车厢大,票价相对低廉,主要是劳动阶层上下班搭乘。有轨马车不能驶进市中心,更要避开富人聚居的西区和中产阶级生活的郊外社区,以免败坏富裕社区的品位。当时的交通法规定,只有预约的出租马车、公共马车才能够在市中心行驶,这让伦敦成为一个很适于步行的城市。

20世纪初,汽车制造商乔治·西里比尔在巴黎看到以蒸汽为动力的公共巴士Omnibus(拉丁语,“服务所有人”的意思)在商业上获得了巨大成功,就把公共汽车引进到英国。1904年,伦敦开始采用名为B-Type的红色双层巴士。在一张著名的老照片上,一位年轻的女售票员站在19路双层公交车后门口,被看作女性解放的标志性事件。到了50年代,家用小汽车普及,公交车开始式微。撒切尔夫人执政时说过一句话:“男人年过26岁发现自己还要搭乘公共汽车,只能说明自己很失败。”巴士这又慢又脏的“牲口大篷车”成了一种价值观、一个标准。80年代中期,伦敦市郊的一些公交线路不再使用“马路主人”,淘汰下来的车被卖到了曼彻斯特、格拉斯哥、爱丁堡等城市。这些城市在90年代中期也换下了它。

到了20世纪末,伦敦公共汽车开始复兴,巴士的概念发生了微妙变化,不再带有阶层意味。因为伦敦城市规模越来越大,新建住宅区离市中心越来越远,这些地方不通地铁,开私家车的成本又过高,新兴中产阶级只能靠巴士代步。利文斯通出任市长后,一个施政方针是要将伦敦恢复为巴士上的城市。于是在短短几周内,伦敦的双层巴士被重新刷成传统的颜色——红色。他还颁布条令,规定私家车进城需缴纳费用,以此缓解了市内交通拥堵,有效提高了公交车的运行效率。接着,公交车全部装上摄像头、无线通讯系统,一些巴士改用氢电池做动力,车站上安放了车次倒计数秒表,乘客还能通过手机短信获得班次信息。今年9月起,18岁以下的全日制学生乘车免票。更按照欧盟的相关法律改装了“马路主人”,使之方便轮椅、童车上下。利文斯通的改革发扬光大了公交车的亲民气质,深得肯定,现在,每天有630万人次乘坐公共汽车,比2001年增加了110万人次。

但利文斯通仍然没救得了“马路主人”。20世纪80年代早期,公交公司为了赢利采用车厢更大更宽的公共汽车。80年代后期,公交私有化。但在伦敦,公交系统仍由政府机构伦敦交通局统一管理,这就出现了一个怪现象,私营的公交公司无权自行购买公共汽车,必须从伦敦交通局租车运营。汽车票价也由交通局制定,而且是固定的,新式公交车司机、售票员由一人担当,成本显然比“马路主人”低。此后,“马路主人”不断受到批评。伦敦交通局的专家批评说乘客在后门跳上跳下不符合现代安全条例,无数乘客因此扭伤踝骨,更可怕的是,每年都有一两个乘客下车时不小心摔死。车内陡斜的楼梯、过高的车踏板,也不方便老年人、残疾人士、推童车的父母、携带大件行李的乘客上下。“马路主人”明显落后于乘客的生活方式。如今,10位乘客中只有1人用零钱买票,其余的刷信用卡,在市中心上下车的人口袋里更是一便士都没有,传统的票夹子怎么卖票?

在这种情势下,是保留伦敦的标志,照顾市民的怀旧情感,还是注重公交公司的赢利以及赢利带来的良性循环?利文斯通决定忘记他在2001年说的话:保护“马路主人”,“只有恐怖的、没人性的蠢货”才会抛弃它。2003年底他宣布逐步全面淘汰“马路主人”。今年11月的新闻发布会上,利文斯通捧着一辆“马路主人”车模落了泪。不过,交通局专门保留了16辆“马路主人”在两条市内旅游线路上运行。

“新公共汽车不浪漫,但实用。”伦敦交通局的发言人说。新巴士地台低,长18米,能装更多的乘客,有特殊要求的乘客上下很方便。恋旧的那部分伦敦人要慢慢习惯乘车方式,车上不见拉铃索,听不到清脆的开车铃声,没有楼上楼下跳跃的售票员可以拉家常,更记住上车前要在车站的自动售票机上买好票,准备好零钱售票机不找零。■

买一辆“马路主人”

想得到一辆“马路主人”并不需要破费太多,其价格在6000到1万英镑之间,目前eBay上有出售。车迷杂志上经常刊登老式公交车广告,可以按图索骥。由于“马路主人”等老式公交车驾驶室、方向盘的结构与一般汽车不同,买到车后,需在驾校进行短期的学习。买回家后车的保管是最大的问题。公交车占地面积大,也不适合常年露天停放,一些收藏老式公交车的英国人会把车子停在乡下朋友的农场谷仓里。如果想时常开着车兜风,需要考取公共汽车驾照。不过,“马路主人”很费油,它的油箱容积有31升,1加仑(约合4.55升)油只能跑8~10英里(1英里约合1.61公里),最高时速48英里,且需要上特殊保险,很可能你买得起开不起。■