报道:实验室里的SARS病毒

作者:三联生活周刊(文 / 金焱)

5月10日,安徽省首例非典患者宋某康复出院

关于实验室生物安全问题,中国疾病预防控制中心的前身、中国预防医学科学院原院长王克安说,病原是一种生物污染物,人们要搞清楚病原生物就必须要接触它、研究它,但要满足一个原则,就是在接触过程中不被伤害。不只包括接触它的操作者,也包括环境和其他人,即要采取各种措施保证病原微生物不会从实验室泄漏到外界。因此,涉及到安全的几个方面就很重要:实验室及设备等硬件是否符合要求、操作规范是否落实和安全管理制度是否有效。

卫生部组织的专家组认为确实感染来源,还需要对实验室可疑实验材料进行SARS病毒分离、鉴定及序列测定,采集两病例及其传播病例的标本进行病原分离、鉴定及序列测定。因此,最终查清病染来源尚需一段时间。有关4月23日确诊为SARS疑似病例的在病毒所工作的杨博士和宋某的相关信息也很少,甚至他们是实验室直接感染还是间接感染也没有明确说法。世界卫生组织驻华新闻官鲍伯·迪兹认为,只有做了全面调查以后,才能作出结论性回答。“如果宋和杨确实没有直接接触过SARS病毒,而调查结果又证实是在实验室感染,那就意味着这个实验室一定违反了某个安全制度,造成他们无意中感染。”

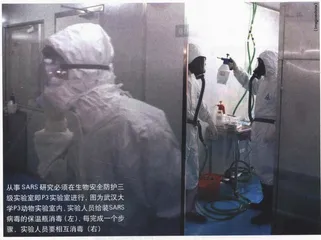

从事SARS研究必须在生物安全防护三级实验室即P3实验室进行,图为武汉大学P3动物实验室内,实验人员给装SARS病毒的保温瓶消毒(左),每完成一个步骤,实验人员要相互消毒(右)

安全难题

实验室安全就是要建立保护屏障,从这一点出发,王克安说,根据微生物的危害程度不同,实验室分为四个生物安全等级,目前SARS病毒的实验在P3实验室内进行。P4实验室级别最高,用于对个体和群体有高度危险的病原生物实验。去年新加坡实验室感染SARS事件发生后,有专家指出它暴露了新加坡第三级生物安全标准实验室在安全防范设备方面的严重不足。这种不足在中国也不同程度地存在着,而且我们面临的实验室现状并不能让人十分满意。北京大学医学部微生物学系教授、中国工程院院士庄辉说,比如在国外P2实验室是很正常很普通的,可是我们就很少有地方同意盖,说是怕传染。

这种状况因为SARS的出现而有所改观。中国疾病预防控制中心研究员、新探健康发展研究中心常务副主任吴宜群说,中国过去也很少有P3实验室,艾滋病的出现,促进了这一级别实验室的发展,但是真正的大发展还是因为SARS,因为从事SARS研究必须在生物安全防护三级实验室即P3实验室进行。

一位在病毒所工作的专家说,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所原来有两个P3实验室——一个是做小儿麻痹的、一个是做艾滋病的,因为SARS又新建了3个。虽然有的P3不是为SARS而建的,但5个实验室都可以做SARS实验,不过媒体报道的杨某和宋某所在的形态实验室并不是P3实验室。

王克安说,在技术上使污染源不扩散的办法是,由于眼睛看不见病毒,因而利用压力来控制它的流向,P3实验室的生物安全防护的关键在于它的负压系统,这其中最重要的设备是生物安全柜,它是实验室里的一个小环境,“通过负压使室内空气只能向生物安全柜内流动,而整个

P3实验室对于外界来讲又是一个隔离屏障。实验室人员都要按操作规程工作,并有严格的监督”。

生物安全柜直接关乎P3实验室的安全,有位专家说,美国国家科学基金会有一个针对二级生物安全柜的“标准49”,这个标准指出,包括照明度、振动等都是很重要的指标,每年要进行专业人员培训。而在我们这里,标准没有那么严格。至于专家队伍,既懂工程又懂验收的国内专家还不多。“现在国家迫切需要制订有关生物安全柜的标准。”

庄辉在5月初参加了一个由相关领域的专家学者参加的座谈会,座谈围绕着这一次SARS与P3等生物安全问题展开,他说,“我们当时谈到了生物安全的技术问题,总体上说,我们国家的P3不是多了,而是少了。美国有300多个P3实验室,我们只有几十个,问题在于,从建筑的角度说,现在的一些建筑队不是专门建P3实验室的,对于P3安全方面的特殊要求他们不懂。所以我们在会上一致认为应该对这些建筑工程队有个资质认证,建P3实验室前也要对设计进行论证考核”。

变数

庄辉说,其实天花病毒比SARS病毒的传染性强得多,相对比较起来,过去我们的实验室条件比现在差多了,但是在我国没有发生过实验室的天花传播,这里关键是人的问题,操作上要很严格,操作者必须经过严格的训练。

严格的规范体现在具体操作上,去年年底被确诊感染SARS的台湾研究员就被认为是在实验室中被感染的,世界卫生组织西太平洋区主任尾身茂说,这位研究员没有按照世界卫生组织安全条例戴手套、穿防护服,而被一些飞溅到试管表面的液体感染。而在病毒所,又面临很多具体问题。

一位在病毒所工作多年的老专家说,在操作方面,在SARS之前,病毒所并没有做过烈性病毒,做的都是流感、肝炎、出血热等这些方面,至于艾滋病,因为它不是呼吸道疾病,操作方面也没有太大问题。所以有些操作者对这方面的经验往往比较欠缺。

病毒所的前身是预防医学科学院病毒学研究所,王克安说,病毒所是一个有几十年历史的所,培养了很多人才,出了不少科技成果。

有人在网上撰文说,当时的病毒所在科研上的确是国内同行中的翘楚,在艾滋病、肝炎、基因工程干扰素等领域牢牢占据国内领先地位,在鼻咽癌早期诊断上更是世界先进水平。除了眼光敏锐外,病毒所在体制改革上也先行一步,实现主任负责制。

在病毒所工作的一位专家说现在的情况与以前有些不一样,“现在这个时期老的一批退下来,新的接不上,尤其是新来的很多人是学分子

生物学的,他们大都关心基因问题,真正病毒生物学方面的力量减弱,因此在操作中,从一些管理人员到一些具体操作者,安全保护的经验不足”。

病毒所这次备受责难的是“进修生”的机制。中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员杭长寿说,科研经费仍是一个主要问题。具体到“靠学生工作”这一点,有专家说,病毒所培养的研究生大部分都出国到美国、加拿大等国家,“倒流回来的很少”。进修生则成为填补这一空隙的主要力量。

在王克安看来,不只是病毒所,整个中国疾病预防控制中心需要处理好的一个关系是:疾病控制和科技的关系。疾病预防控制是中心任务,要完成好这个任务必须依靠科学技术,需要科学、严谨、实事求是的工作作风和工作态度,需要不断地总结经验教训。

人为事故

杭长寿说,去年年底、今年年初都有SARS病例出现,因此国内谨防实验室传播SARS就成为工作重点,按照卫生部的规定,全国各地的SARS毒种都必须汇集到中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所的毒种保存中心,之前SARS毒种是散放在各省市的各大医院,这毒种保存在底层有安全隐忧。建毒种保存中心,各省疾病预防控制中心的SARS病毒都要汇集过来,到今年3月前后这个工作完成。庄辉说,浙江省把两个毒株送过来时,是直接开着警车来的,生怕路上有意外。

但在病毒所工作的一位专家说,病毒所实际条件是作为“毒种保存中心”的能力不够。他说,首先从保存设施上,对SARS这样的病毒,要求有单一的房间,安全度要极高。在管理方面,除管理毒种者外,别人不应进出此房间。病毒所一直苦恼于自身的拥挤狭窄。

专家指出,“去年SARS来的时候,形容它是给了我们一个措手不及,到了病毒所,很多人把手头的工作放下来,都开始做SARS”。有一个例子说,在一次申报SARS试剂时,病毒所一下子就来了3个室,申报的都是一个试剂,“SARS是新东西,容易在科研上出成果,所以很多人都

做,互相之间也不是协作关系”。

庄辉认为,做SRAS的科研无可厚非,但是对于病毒所这样的部门,应该统一成立一个SARS实验室,而不是像现在这样分散在各处,这样管理上才能统一,分工也更明确,并建议成立生物安全委员会。

使用隔离防护物品中,重要的一点是要保护社会不受污染