烂歌评选

作者:王小峰(文 / 王小峰)

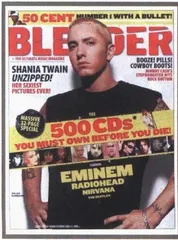

左图:《搅拌机》要用年轻的观念颠覆传统

那些冠以“有史以来最好的”、“最受欢迎的”、“最佳的”名目的评选,基本上都是商业操作而已,但是它很契合人们对某类信息的渴望心理,因为人在今天作出的很多选择都是被动的,就像常说的命运不会掌握在自己手中一样。商业无处不在,扼住生命的咽喉,你只有被别人扼住的份儿。

更具体地说,人的选择都是基于某种排名的暗示之后作出来的,有些排名是明显的,有些是不明显的,明显的排名就是比较赤裸裸的,你作为消费者,基本上会把目光停留在前三名。如果你是一个想绑票的,那你只需盯住“福布斯富豪榜”的前十名下手就行了。犯罪尚且如此,商品消费就更难逃脱这个排名法则了。人类失去排名,世界无法选择。

大概每年媒体都要例行公事搞一些评选,对各领域作出一番总结,这是一种简便的资料堆砌方式。比如评选十部最佳电影或是十张专辑。这类评选往往都是根据少数人的主观意志的结果,非要让你在白菜和萝卜之间作选择的话,也不是件难事。国外很多媒体都会请一些评论家或歌手、演员、导演在年终列出一个他心目中的“最佳”名单,结果五花八门,每个的最佳标准都是不一样的。要是真一样,肯定是哪里出了毛病。

评选最佳还比较容易,因为好东西毕竟是少数,至少有一个硬性指标在那里。但要评选最烂的,就比较麻烦了。首先,烂的东西永远属于大多数。英国社会学家西蒙·弗里思说:“流行音乐99﹪都是垃圾。”按照他的理论,如果每年出版1000张唱片,你从中选出10张最好的,其余的都是垃圾,这倒是个很省事的判断。可是评选最烂,就比较麻烦了,好和最好之间还有些标准来参照,烂和最烂之间就不好说了。

美国《搅拌机》杂志最近可能因为评选有史以来最烂的50首歌而让它声名远播,这本杂志创刊于互联网时代,针对青少年市场,但和老牌音乐杂志相比,还缺乏一定的品牌效应和知名度。评选最烂歌曲的做法正好是让他们扩大知名度的机会。相比而言,《滚石》杂志虽然在评论方面一向以苛刻著称,但《滚石》绝对不会做这种得罪人的事情,想想这本杂志有严重60年代情结的创办人简·温纳和最后去当导演而拍出一系列比较温和的电影的卡梅隆·克罗,你就知道他们在对待音乐的态度上永远是小骂大帮忙。而《搅拌机》作为新生代音乐媒体,需要把这个世界搅拌一下,用他们年轻的观念颠覆传统。

最烂歌曲怎么评选?首先不能把那些本来就很烂的歌曲列到候选名单,所以,尽可能把那99%的垃圾忽略掉,专门从1%的精品里鸡蛋挑骨头。纽约有一家WFMU调频广播,就曾搞过一次最烂歌曲评选活动,在评选的标准上就开宗明义:首先它不是一首糟糕的歌曲,因为糟糕的歌曲也很娱乐。但是它的旋律陈腐、歌词空洞,而且近几年的新歌不包括在内……于是,在这个标准下,惠特尼·休斯敦的《我将一直爱着你》、阿兰尼斯·莫里塞特的《你该知道》这些流行一时的歌曲都不幸中招。这类评选在过去常常出现,但由于人们见怪不怪,所以没什么影响,那些榜上有名的歌手或词曲作者也都心态平和,不会去计较什么,甚至像《娱乐周刊》这样有影响的杂志年终评选出最烂专辑和最烂电影,人们也不过是一笑而过罢了。说到底,它就像个游戏,只有傻瓜才会站出来指责它的评选无聊和不公正。

但问题是,《搅拌机》这次评选却产生了“轰动效应”,首先,入围50首烂歌名单的都是各个时期人们耳熟能详的好歌,这种颠覆似乎一时难以让人接受。如果说“水平座”的那首唱遍全球的《芭比娃娃》和席琳·狄翁的《泰坦尼克》主题歌《我心依旧》成为最烂歌曲还说得过去的话,那么西蒙和加芬克尔的《寂静之声》和“披头士”的《Ob-La-Di,Ob-La-Da》入选就有点让人匪夷所思了。《搅拌机》的态度是,因为《寂静之声》中有一句歌词“听我说我可以教你”代表了60年代那些民谣歌手自我感觉良好的姿态,在今天,谁还喜欢说教?所以让说教见鬼去吧,《寂静之声》不幸成了替罪羊。至于“披头士”,《搅拌机》的态度是:这支伟大的乐队有两件事没有做好,一个是对雷吉音乐的把握,一个是对娱乐歌曲的处理,结果,《Ob-La-Di,Ob-La-Da》正好把这两件事都体现了。还有比利·乔尔的《不是我们点的火》,《搅拌机》说,50年的历史能用4分钟说明白么?可乐大战能和中国发生的事情相提并论么?这看上去有点强词夺理,不过他们评选出每一首歌的理由几乎都是在强词夺理,不然他们怎么自圆其说呢。

从《搅拌机》杂志的评选中不难看出,新一代年轻人的观念的确可怕,他们轻易不会去质疑什么,这看上去好像没有什么原则,可一但他们较起真来,真让人无法琢磨他们脑子里想的是什么,他们的判断和结论是通过什么逻辑推理出来的。