生于混沌初开时

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

NASA绘出的新发现行星(上)的示意图。位于古老的球状星团M4中的这颗行星是迄今为止人类发现最古老、距地球最远的行星

艾伦·鲍斯

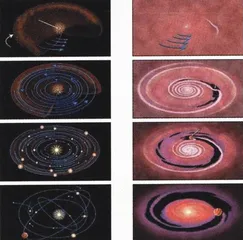

两种不同的行星形成理论图示

“也许早在130亿年以前,生命就已经产生,然后又灭绝了。”

如果把美国卡耐基研究院天文学家艾伦·鲍斯(Alan Boss)7月11日接受美联社采访时做出的这个猜测放在一年之前公布,一定会被斥为天方夜谭——且不说太阳系的历史才不过46亿年,根据目前广为接受的宇宙大爆炸理论,整个宇宙的形成也不过是140亿年以前的事情。而一直以来,主流的行星形成理论都告诉我们,因为构成行星的主要成分是硅、铁以及其他一些比氢和氦重的元素,在宇宙形成早期,这些重元素较为稀少,不能为行星的制造提供足够的原料,因此,行星不可能很早出现。

“话虽如此,”鲍斯说,“随着这颗‘玛士撒拉行星’被发现,看起来,天文学家们有必要重新思考关于行星何时、何处、如何形成的理论了。”

玛士撒拉是《圣经·创世记》中享年965岁的高寿老者,被鲍斯称为“玛士撒拉行星”的新发现行星的年龄,却高达127亿岁——差不多是地球和其他已知行星的3倍。在漫长的127亿年中,这颗迄今为止人类发现的最古老的行星几经沧海桑田。直到7月10日,宾夕法尼亚州立大学以施坦因·希古拉德森(Steinn Sigurdsson)为首的研究小组才揭开了它神秘面纱的一角。

十年悬案和戏剧人生

1987年,一个英国的研究小组在距离地球7200光年外的M4球状星团中,发现了一颗后来被命名为PSR B1620-26的脉冲星。当时,研究人员们就开始怀疑,它很可能和另外一颗白矮星一道,构成独特的双星体系。200天后,这一点果然得到了证实。

然而,从1990年到1992年间,有3个另外的研究小组分别发现,这颗脉冲星发出的信号存在异常,这意味着,在白矮星之外,很可能还存在第3个此前未被人察觉到的天体。

从那时起,天文学界关于这第3个天体的争论一直延续不休。许多研究者认为,它很可能是另外一颗轨道较远的恒星或褐矮星,但希古拉德森却坚信,它是一颗质量较小的——可能与木星大小相当——轨道很近的行星。

尽管在1999年的时候,希古拉德森就对自己推测的正确性有了相当大的把握,但直到最近,通过比较哈勃望远镜1995年和今年分别收集到的两组数据,计算出了双星体系中白矮星的质量、倾斜角度、形成时间及整个双星体系的年龄,他们才得以最终确定这颗行星的存在,并计算出它的质量和轨道。至此,长达十几年的悬案终于告一段落。当然,由于距离过于遥远,目前还没有直接拍摄到这颗行星的图像——但海王星不也是先通过数学计算算出来的吗?

希古拉德森指出,这颗行星大约是木星的2.5倍,质量相当。它的轨道同双星间的距离与太阳到天王星的距离大致相等,公转周期为100年左右。但这都不是最有意思的。更吸引人的,是这颗大爆炸后诞生的“第一代行星”的曲折经历——

根据希古拉德森的推算,在这颗行星最初的100亿年生命中,它就像地球、木星、火星一样,围绕自己的恒星正常运转。然而好景不长,这之后,它们一头闯入了球状星团的中心。在经过一个由中子星和白矮星构成的双星体系时,质量较轻的白矮星被恒星踢出了原来轨道,恒星、中子星和行星则构成了新的一家。在接下去的几十亿年,恒星渐渐死去,变成红巨星,再变成现在的白矮星。而接受了恒星给予能量的中子星自转逐渐增快,形成目前我们所知的脉冲星PSR B1620-26——它的自转速度可以达到每秒钟100转,比蜂鸟翅膀扇动的速度还快10倍。

“如果它只是同它最初的恒星呆在一起,我们可能永远都找不到这颗行星。它的历史把它放到了正确的位置上,这种相互作用帮助我们发现了它。”

改写行星与生命的起源

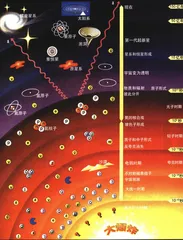

根据大爆炸理论推导出的宇宙历史

这颗行星的发现还有更为深远的意义。从某种意义,天文学乃至整个大科学都是在不断重划可能与不可能之间界限的过程中逐渐发展的。就在不久以前,天文学家们还相信,由于M4球状星团中的10多万颗恒星彼此间距离极为接近,它们之间的巨大引力作用使得在这个星团中,不可能有行星系存在。“(新行星的发现)极为鼓舞人心的一点是,在球状星团中,可能还存在着数目巨大的行星。”英属哥伦比亚大学的哈维·李谢尔(Harvey Richer)在接受Space.Com采访时指出。而行星的存在就意味着生命的可能存在。

从目前的研究结果来看,新发现的这颗行星是纯气态的,上面不太有可能存在生命。而且,由于它围绕白矮星——死去的恒星——运转,在这个行星系中的行星不太可能获得促使生命产生和发展所必需的光和热。然而,在它最初围绕恒星运转的那100亿年中,它的一些邻近行星却很可能拥有适宜生命产生的“类地环境”,而那时,太阳还只不过是宇宙中的一抹微光。

如果说新行星的发现将生命起源时间大大提前还未免有些镜花水月的话,传统的行星形成理论将从此改观却并非虚言。以往的理论称,围绕新的恒星周围的尘埃粒子凝聚成团,逐渐变大为星子。当存在足够多星子的时候,它们彼此碰撞,形成地球大小的天体,然后再慢慢演化为行星。这个过程需要大量只存在于晚生代恒星和星尘中的重元素,而且常常要花上几十亿年时间。很显然,旧有的理论无法解释这颗在“大爆炸”后10亿年就已经诞生的行星。

艾伦·鲍斯曾经提出的“盘不稳定模型”理论在这种情况下就成为一种较好的解释。去年,鲍斯提出,太阳系中的所有大行星都是由围绕新生成的太阳周围的残余物质直接快速的坍缩而形成的。“在一个几乎完全由氢和氦构成的系统中,盘不稳定理论可能是惟一的解释”,鲍斯说。

这让人联想起被视为宇宙大爆炸理论转折人物的彭齐亚斯和威尔逊。1964年,正因为他们二人发现了宇宙背景辐射,原本并不太受人重视的大爆炸理论一夜之间成为占决定地位的宇宙形成理论。

大爆炸理论(Big Bang)

上个世纪20年代前后,天文学家们通过观察远方星云的红移现象,发现它们似乎正在逐渐远去。根据这个观测结果,1927年,当时在卢万大学担任天体物理学教授的比利时人乔治·勒梅特(Georges Lematre)提出设想:大约在100亿到200亿年前,宇宙可能始于一个极微小的基本原子的爆炸,时间、空间、质量和能量都由此而产生,向各个方向扩散的物质微粒形成了星系、恒星和行星。在大爆炸之前,宇宙中没有物质与能量,更没有生命,而从大爆炸到黑洞的周而复始,就是宇宙起源到毁灭的循环过程。

大爆炸理论是目前关于宇宙起源的最有影响力的学说,这要归功于5个人:理论的提出人勒梅特,通过观测星系寻找到支持大爆炸理论的证据的埃德温·哈勃(Edwin Hubble),1964年发现大爆炸留下的痕迹——宇宙背景辐射——存在的阿尔诺·彭齐亚斯(Arno Penzias)和罗伯特·威尔逊(Robert Wilson),以及描述出了大爆炸后10~43秒内的宇宙演化情景的史蒂芬·霍金。