长江洪水哪里来

作者:三联生活周刊(文 / 苏晓红)

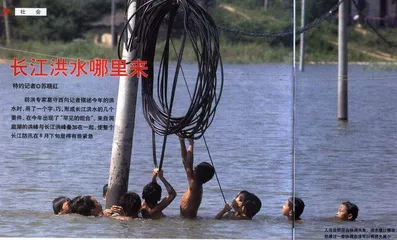

人与自然应当协调共处,洪水难以根治,但通过一些协调办法可以将损失减小(路透/Reuters)

“形势比较乐观,”8月23日上午,刚刚开完“碰头会”的葛守西对记者说。葛守西是长江水利委员会水文局预报处的总工,汛期以来的每天早晨,他都要参加长委的情况分析会。他乐观的理由是:根据预报情况,长江流域不会再有持续性的降水。

与长江洪水打了四十多年交道的葛守西,对今年洪水的总体形容是—来得巧:

西风带引起长江上游强度较大的降水,连续四五天后,在湖北的宜昌形成一个洪峰。一般来说,宜昌段控制部分洪峰的能力是较强的,49000立方米/秒的流量并不会形成很大压力,但因降雨持续时间长,所以此次洪峰“体型较胖”,40000~49000立方米/秒内的流量持续时间很长;而与此同时,湖南洞庭湖水系受20号台风“黄蜂”倒槽影响,湘江、资水、沅水三河流连续形4个大的洪峰。来自洞庭湖的强劲支流,恰好与长江上游下来的“胖洪峰”在监利相遇。两边各自近5万立方米/秒的流量,汇集后使整个长江洪峰的流量高达9万多立方米/秒,形成历史上少见的洪水。

8月25日凌晨,长江上游新的洪峰进入宜昌江段,同时洞庭湖入江流量增至今年最大值,使枝城至九江段水位全线上涨0.01米至0.22米,长江堤防已有304公里超保证水位。监利、螺山两站最高水位将分别达到有水文记录以来的第3和第4位。

葛守西感慨出这么几个“很巧”:如果上游来水与中游洪峰错开了,就不会形成这次的组合,但今年,上游来水偏偏来得这么晚。长江流域由于台风影响造成洪水,这在历史上属少见,而今年洞庭湖、泗水由于台风影响造成的洪峰,又偏偏与上游来水碰头,造成洞庭湖区罕见的高水位。

“长江之水天上来。”长江勘测规划设计研究院防洪室副主任胡维忠说,“洪峰主要由降雨,特别是暴雨形成的”。

葛守西更加具体地分析说,长江上每一场洪水的形成都有自己的特点,但有两个条件是共同的:1.长江上足够大的水量,集中发生在某个河段来不及宣泄。而水量的大小又取决于降雨情况;2.某一次足够高的洪峰的来临。

胡维忠提醒说,降雨表现出明显的季节性变化—江南早于江北,上游早于中下游。如果气候正常,长江干流能迅速承泄干支流的来水;如果气候反常,上游降雨提前,下游推后,洪水就能遭遇到一起。

葛守西一再解释,洪水形成是一个复杂过程,很难说某一个因素决定它的产生,更重要的是在降水发生的前提下各支流与干流的组合方式。如果某一支流水量大或产生洪峰,而碰上千流的水量也大,则洪水很可能发生。但仅仅支流的某一次洪峰,也很难形成整个长江干流的洪水。今年,两种因素恰巧遭遇而成,水位涨得快。

长江洪水如何抵御?—访长江勘测规划设计研究院防洪室副主任胡维忠

特约记者 苏晓红

三联生活周刊:我们对长江洪水进行防御和治理的重点应该在什么地方?

胡维忠:防洪治理曾有一个“32字方针”,其中提到长江防洪体系主要以三峡工程为骨干,堤防为基础,分蓄洪区、河道整治、防洪水库、水土保持相配合;平垸行洪、移民建镇等非工程防洪措施,组成一个完整的长江流域防洪体系。“泄”体现在堤防建设、河道整治建设方面,使洪水顺利进入东海。长江洪量特别大,专蓄不泄,是没有这个能力的。“蓄”包括“分蓄洪区”和防洪水库。“削”平“峰”头,即超过河道安全泄洪能力的流量。如沙市防洪控制水位(保证水位)45米,用荆江分洪区蓄起来,保证堤防安全。

三联生活周刊:三峡工程建成后对防洪起到什么作用?

胡维忠:直接作用,将基本解决荆州河段洪水,即枝城—城陵矶,减少城陵矶附近的分蓄洪量。但三峡工程的建成并不意味着长江全流域的防洪问题都得以解决。长江汛期30天的洪量可达2000多亿立方米,三峡防洪库存仅221.5亿立方米,光靠这是解决不了问题的。对同样也是暴雨区的下游80万平方公里而言,如遭遇到1998年的洪水,三峡水库所起作用可以是解决一部分下游河段压力,控制一定的下游水位。但对全流域的洪水防御,不要寄予太大希望。

三联生活周刊:人们在治水时通常提到水土保持的重要性,你对此怎么看?

胡维忠:水土保持也属于防洪体系组成部分,是着眼于更长远的未来。1998年后,社会上有一种倾向,认为长江洪水是不注意水土保持形成的,这种倾向有点太过了。历史上1860年和1870年发生的两次大洪水也属罕见,但当时长江流域植被并未受破坏。通过我们分析,加强水土保持,可以减少中下游河道河沙淤泥,但另一方面,长江洪水积量太大,水土保持作用对抗洪水而言,并不起关键作用。如果洪水积量小的话,上游植被有一定调蓄作用,对峰头尖峭的洪水,可以削矮削平。此时植被的涵养能力可以得以体现。但如果洪水积量过大,上游植被的调蓄水能力一旦达到饱和,洪峰还是会汇入干流,而对持续长时间降雨的汛期产生的大洪水,植被能力只是微乎其微。

三联生活周刊:到底该怎样面对洪水?

胡维忠:洪水是不能够根治的,人与自然应当协调共处。防御洪水是会达到一定标准,这个标准是防御的投入与效益得到的一种平衡,在这个标准面前再迈一步,还想根治洪水,投入与效益将极不划算,也很难实现最终的目标。因此,防洪体系中提出的“平垸行洪,退田还湖”。这些都是人与自然的协调共处的办法,通过这些办法增加长江的行洪能力,使人类的损失减到最小。